倉石隆

幾つかのラッキーと一つのアンラッキー。公立美術館との交流。

何度か書きましたが、本日日曜日は午後3時から新潟市美術館で倉石隆の話をすることになっていた。

実はそのためのスライド作りを昨夜から続けていた所、気がついたら朝7時!

キャプションの位置を揃えるなどまだ修正したいところもあったが、即刻中止して寝た。

起きて拙作品展に出向くと10時半、もうお客様がいらしていた。

2011年新潟市の知足美術館の個展でお会いしたある退官教授ご夫婦のお顔が見えた。

その時自分もボタニカルを描いてみたい、と仰り、後にわざわざ樹下美術館まで訪ねてこられた。

幾つか要点をお話したことは覚えているが、頂いた年賀状のバラに独自の境地を見て驚かされた。

このたびは絵葉書にした最近の作品を拝見したが、ル・ドゥーテばりの生き生きしたバラだった。

起伏を越えて筆を折ることなく描き続けられた事に、同志的幸福を覚えた。

皆様にご挨拶している間にあっという間に正午、新潟市へ急いだ。

新潟市美術館協力会の年次総会後の講演は「倉石隆作品との出会いと樹下美術館」がテーマ。

80枚もあるスライドを急いだが15分の予定オーバー。

終わって一つ質問が出た。

会場の様子 司会は1995年の図録「倉石展」を作られたM氏。

会場の様子 司会は1995年の図録「倉石展」を作られたM氏。

その方は以前に樹下美術館を訪ねたと言われ、当館オリジナルのシーグラスチョーカーを着けていらっしゃった。

質問も良く、丁寧に答えさせていただいた。

さらに会場には上越市からご常連さんの顔が見えていて、遠くでご自分のチョーカーを指さされた。

こともあろうに来月、会場の皆様はバスで樹下美術館を訪ねてくださるという。

小さな樹下美術館の何という果報、有り難き幸せである。

終わると担当の副館長Mさんが「開催中の特別展「洲之内徹と現代画廊展」を案内して下さった。

膨大な展示を急ぎ足で見て回った。

中でも夭折した画家達の作品には独特のインパクトがあり、直視の機会が乏しい松本俊介、村山槐多らを

目の当たりに出来たのは望外の幸運だった。

昔の芸術家は止まない咳が始まると結核→死を直感して、憑かれたように濃厚な若い魂を燃焼させたのか。

その点、何とはなしに80、90と長生きする現代の制作には、ある種の間延びの辛さなどないのだろうか。

反面、その気になれば死期を意識する晩年こそ、長い過去の経験と相まって新たな精彩が期待出来るかもしれない。

たわ言はこのくらいにして、続けて案内された同館のコレクション展示を急いで見た。

驚いたことに、倉石隆の戦後初期の傑作「(静物あるいは瞬間)」が入り口の特等席に架けてあった。

図録「倉石隆展」の一番目にある作品で、想像よりもずっと大きく103,3×162,1㎝の大作だった。

自由美術協会に入会した年の記念碑的作品にちがいない。

乏しい絵の具をいとおしむように丁寧に使い、全体に幸福感が漂っている。

乏しい絵の具をいとおしむように丁寧に使い、全体に幸福感が漂っている。

猫と手袋の黒を浮き立たせるアイボリーとグレーが効いたおしゃれな絵だ。

その次のコーナーには倉石隆と傾向が似て、しかも氏が影響を受けたウジェーヌ・カリエールが4点?並んでいた。

軟らかなランプシェードに浮かぶカリエールの人物。

「霧のカリエール」と称された通り、うす靄のような空気の中で静かに呼吸していた。

倉石氏から続くこの並びは憎いほど気が利いていて、同館ご自慢のコーナーであろう。

先日は新潟県近代美術館の学芸員の方達が当館の堀口すみれ子さんの講演会に来られた。

また、この度は新潟市美術館に招かれ、来月は協力会の皆様が樹下美術館を訪ねてくださる。

かつて遠いと感じていた公立の大きな施設と小さな私どもが親しく交える。

わずか8年目であるが頑張ってきた成果なのか、大変嬉しい。

本日関東、東京から来客があり鵜の浜温泉で夕食をともにした。近時珍しく品の良い夕焼けだったが、陽はすでに帰りの道中で沈みカメラには収まらなかった。

2時間しか寝ていない日の高速道路、、居眠りが心配だったが無事だった。

日暮れた上下浜のあたりから高速道路を見る。遠くく火打山、焼山、西頸城の山々が見える。

日暮れた上下浜のあたりから高速道路を見る。遠くく火打山、焼山、西頸城の山々が見える。

拙展の会場で友人とご家族が「ガラステーブルの洋梨」を2点買って下さったと聞いた。

友は有り難い。

樹下美術館の作家・倉石隆氏のことがらが続く。

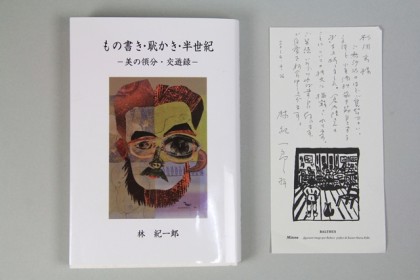

先月末、美術評論家の大御所林紀一郎氏からご自身の著書が届いた。

-美の領分・交遊録ーと副題が付いた「もの書き・恥かき・半世紀」。

著者、発行者とも氏ご本人で、去る4月28日第一刷の真新しい本だった。

70人近い作家達との交流やこれまでの評論が収められていて大変に興味深い。

またこの機会に120名に近い作家さんによる「林紀一郎 物書き半世紀を祝う仲間たち展」が

銀座で開催される。

素晴らしい事だと思う。

氏は新潟市美術館の初代館長として1985~1995年まで務められ、基を作られている。

そして小生が倉石隆と出会うきっかけとなった1995年の同館における倉石隆展の図録で「倉石隆断章」をお書きになった。

リハビリと闘病の中で製作した晩年の倉石隆への評論は重厚で心打たれた。

この度のご本にもそれが掲載されている。

林先生とは昨年秋の主体展レセプションで初めてお会いしてご挨拶しただけなのに、樹下美術館のことを覚えていて下さった。

生半可な拙生に貴重なご本と一筆を賜りひたすら痛み入るばかりだ。

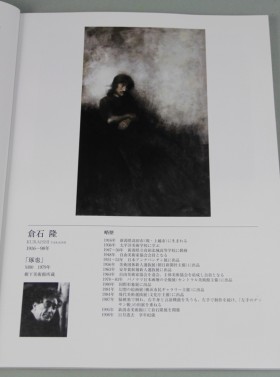

自画像と思われる表紙はとても良く、氏のサインと1982年の制作年が読み取れた。

自画像と思われる表紙はとても良く、氏のサインと1982年の制作年が読み取れた。

1995年新潟市美術館発行の郷土作家シリーズ「倉石隆展」図録。

1995年新潟市美術館発行の郷土作家シリーズ「倉石隆展」図録。

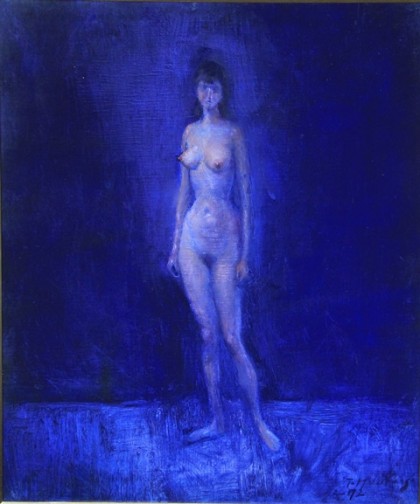

話変わって去る5月4日、東京からある方が倉石隆の絵を携えて来られた。

取り出された絵を一目見て非常に驚かされた。

初めて見るブルーの倉石隆だった。

モノクロームの氏であるが色調は所謂白黒か朱色系で、当館の作品もおよそその範疇にある。

そこへ突然現れたブルーには極めて強いインパクトがあった。

基調の青が冷たい分、女性の肌の赤みが体温や生命力を浮かび上らせる。

基調の青が冷たい分、女性の肌の赤みが体温や生命力を浮かび上らせる。

胸、腹部、腰の豊かさには畏怖さえ込められているようだ。

ぜひ来年の展示に加えさせて頂きたいと思います。

さて最後に、来る18日日曜日午後は新潟市美術館で同館友の会の方々に倉石氏について語ることになっている。

もとよりお話できる技量はないが、自らの勉強に資することにしたい。

ホームページ、ブログの縁 女子高校生の寄り道 倉石隆の絵。

連休真っ盛りとなりました。

樹下美術館もいつもより多くの方達にお寄り頂き感謝しています。

鯨波へご家族でいらした東京の女子高生が電車に乗って樹下美術館を訪ねて下さいました。

樹下美術館のホームページかブログをご覧になりお一人で訪ねられたとスタッフから聞きしました。

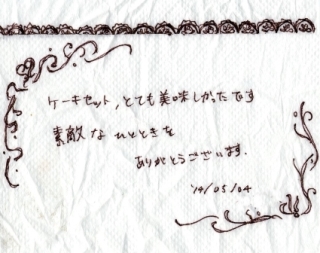

展示をご覧になりカフェに下りてお茶、そして紙ナプキンに可愛いメモを残されました。

素敵な洋服のきれいな人だったそうです。

メモをポケットに入れたあと庭仕事をましたので、しわくちゃにしてしまいました。本当にごめんなさい。

当館が青春の小さな旅の思い出に残りますように。

もう一方も東京からでした。ホームページあるいはブログで当館を知ったと、ある美術関連の方が倉石隆の絵を携えられました。

氏の作品には非常に興味がありますので拝見しますと、初めて見るタイプの絵。

大変気に入りました。

お役に立てればとおっしゃり格安で譲って頂きました。

その方のバブル以後の美術の話は興味深く、

あと20年の辛抱、若者達の成長は期待出来ると明解に仰いました。

もうその時を見ることはないでしょうが、将来kの希望はやはり心温まります。

明日その絵をこのノートに掲載し、第3稿まで進んでいる倉石氏の図録にも急遽載せます。

さほど多く見られていない当ホームページやブログ。

しかし今日のように、樹下美術館が遠くの方に伝わった結果に出会うと、とても嬉しいのです。

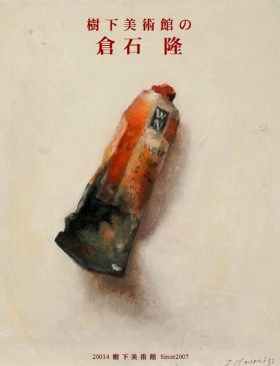

Vサインを出していた夕陽 倉石氏の画集表紙。

暖かかった日の夕刻、四ツ屋浜に寄ると夕雲を広げた陽が沈もうとしていました。

こちらに向かって大きなVサインを出しているようでもあり、大きな翼を広げる鳥のようでもありました。

短時間でしたが元気をもらったような気持ちになりました。

さて夕食後、倉石隆氏の画集(図録)の表紙として幾つかの作品を散らすことを考えて色々と並べてみました。

たまたま「朱色のチューブ」をA4原稿全面に広げてみたところぴったり来ました。

3年前に考えていた表紙は固い感じでしたが、これですと自由で画家の本らしく感じられます。

次第に齋藤、倉石両紙の図録刊行が現実味を帯びてきました。

予定の5月中旬に間に合いますか、と印刷屋さんに聞きましたところ、

今のペースなら大丈夫でしょう、ということ。

4月のチャリティ茶会の席持ち、5月遊心堂さんの作品展、新潟市立美術館の講演、図録発行、6月は毎週のお寿司の会、、、。

何台も馬車を引く老馬の如き図を否めません。

今年は自分の干支の馬年、まず足下だけ見て踏ん張るつもりです。

倉石隆の男女 絵画ホールの青空。

寒かったが午後から陽も射した日、樹下美術館は今年の初日を迎えました。

初日はいつも静かで、今年も常連さん達とホームページをご覧になった方達だけのお客様でした。

午後は上越タイムスの記者さんが来られ、お茶を飲みながらお話をした後館内を巡りました。

興味をもってご取材いただき感謝しています。

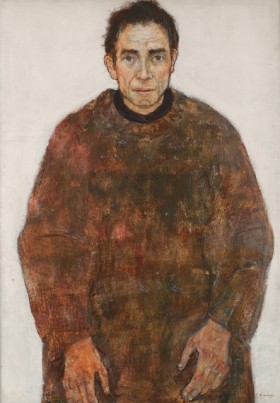

本日は展示中の「倉石隆の男の像&女の像」6点の中から2点を掲載してみました。

男から「見つめる」(73×52㎝)。

男から「見つめる」(73×52㎝)。

エゴン・シーレ風の荒々しいタッチで描かれています。

女から「夏の午後」(145×112㎝)

女から「夏の午後」(145×112㎝)

倉石氏らしいモノトーンの大きな裸婦像。力強い下肢が大変印象的です。

(記者さんもとてもいいと仰ってました)

以上に男女1点ずつを見ました。

かしこまる男性は倉石氏自身のようです。眼や手と全体に緊張とぎこちなさが漂います。

一方女性は力の季節・夏の午後を、強靱かつ伸びやかにくつろいでいます。

他の1点の女性も堂々と胸を張り、もう一点は感情豊かです。しかし他の男性の二点はそれぞれ声もなく沈黙しているのです。

男女、そして生命について倉石氏の洞察は鮮やかです。

皆様の印象はいかがでしょうか。

小ぶりなスペースに大小6点の男女、どうかご覧下さい。

絵画ホールの天井はこのように半月に切られています。

絵画ホールの天井はこのように半月に切られています。

設計者・大橋秀三さんの見せ所の一つです。午後から明るい青空が覗いていました。

樹下美術館、今年の倉石隆と齋藤三郎。

週間天気予報で、今まで引っ込んでいた雪マークがずらりと並んでいる。

ここへ来て降り足りなかった冬がだだをこねているのか。

さて3月15日の開館を前に、樹下美術館の展示がほぼ決まりました。

また収蔵作品の図録が5月中旬に刊行される見込みがつきました。

長い懸案の図録ですので、それと対比で展示を観ていただければと考え、

さらに初めての方の事も考え、代表作とされる品々の展示にいたしました。

これまで展示した作品と重複するものがありますが、どうかお許し下さい。

陶齋は若い頃は地味目に、晩年に華やかになる一種傾向がありました。

陶齋は若い頃は地味目に、晩年に華やかになる一種傾向がありました。

会場を左から時計回りに年代を考慮して展示致します。

(図は大きくしてご覧下さい)

倉石氏作品の大部分は人物画。個人に対する深い関心が読み取られます。

倉石氏作品の大部分は人物画。個人に対する深い関心が読み取られます。

氏は男女をどのように見ていたのでしょうか。

(図は大きくしてご覧下さい)

倉石隆の「少女」が間もなく終わります。

本日県外から来館された女性が「樹下美術館の名前が良い」ことと、「倉石隆が素敵」だと仰ったとスタッフから聞きました。

二つの言葉とも真に有り難いものでした。お帰りに「来年も」と仰り、倉石氏の絵はがきを沢山お買いになったということです。

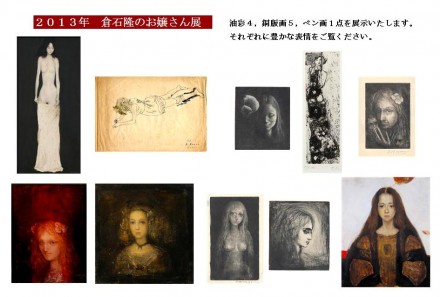

人の性(さが)や情念など大人向きのテーマが多い倉石氏作品。今年は愛らしくも多感な「お嬢さん」を展示致しました。

人の性(さが)や情念など大人向きのテーマが多い倉石氏作品。今年は愛らしくも多感な「お嬢さん」を展示致しました。

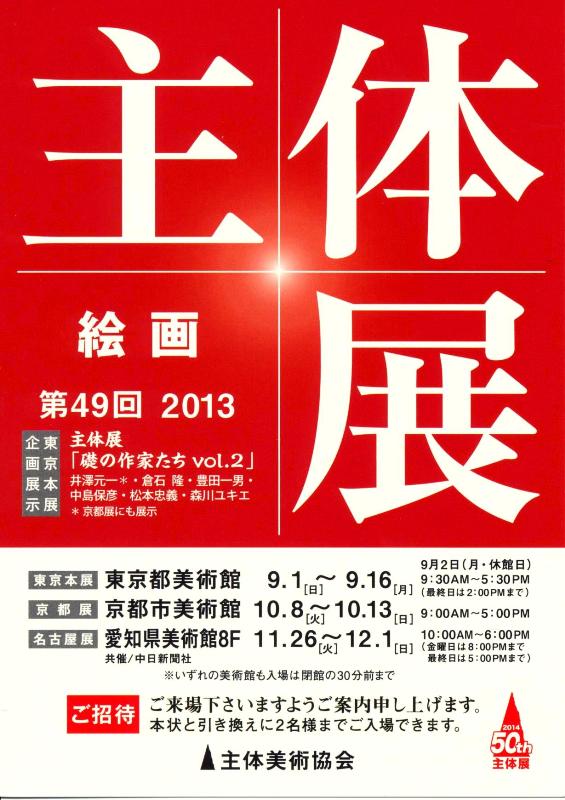

今秋、主体美術協会の主体展でpre50周年企画・「礎の作家たち」の特別展示がありました。

その5氏の物故会員の一人に倉石氏が選ばれ、当館から「琢也」が堂々出品されました。

初日のレセプションで多くの同協会の方たちとお会いしました。挨拶はじめ中堅ベテランの方々から口々に倉石隆の名前が出るのでした。優しさ、純粋さ、そして格好よさが共通して語られたのです。それらのことは倉石を飾る樹下美術館には大きな喜びと収穫でした。

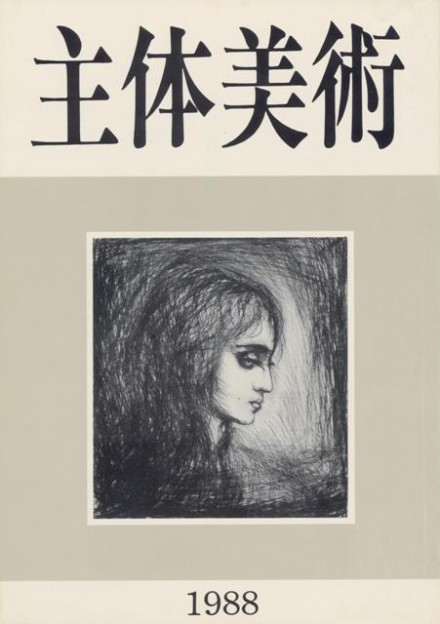

1998年の主体美術協会機関誌の表紙は倉石隆の版画「少女」でした。

1998年の主体美術協会機関誌の表紙は倉石隆の版画「少女」でした。

同原画は現在館内で展示されています。

12月25日、今年の展示の最終日です。年末に向けて何かと忙しい日が重なりましょう。

しかし晴れても降っても、暇も多忙もそれぞれ美術館日和ではないでしょうか。

皆様のお越しをお待ち致してます。

上野で出会った人々 松井豊氏の「笑ふピエロ」 画家達の幸福。

去る9月1日の主体展における非日常インパクトが強く残り、一両日は多少のぼんやり感に包まれた。

それにしても当日多くの方にお目に掛かった。中でも倉石隆氏が繋がる主体美術協会の方々や新潟県ゆかりの会員・阿部正彦、妙高市の大口満氏に出会ったことも幸いだった。ちなみに大口氏は13人の佳作入選作家の一人で、同県人として鼻が高い。

以下は1995年、新潟市美術館における倉石隆展の図録である。中に7,8枚の小さなスナップ写真が載っている。そこにはご本人とともに上越市ご出身の若き賀川隆、矢島甲子夫、矢野利隆氏らが、そして友人の司修、松井豊各氏のお顔が見える。

1995年9月14ー10月22日 新潟市美術館に於ける展覧会図録。

1995年9月14ー10月22日 新潟市美術館に於ける展覧会図録。

樹下美術館カフェでご覧頂けます。

賀川氏、矢島氏は既に亡くなられているが、賀川氏のご子息にはお会いしている。また司氏は当館でご講演をしていただき打ち上げもご一緒した。そしてこのたび精養軒のレセプションで懸案だった矢野氏と松井氏に初めてお目に掛かった。

お二人とも大変お元気で、出品された作品にはそれぞれ時間の静止と流動の物語が若々しく描かれていた。倉石氏が去ってすでに15年が経つ。しかしありし日のアルバムで一緒だったお二人が、現に目の前に元気でおられること、しばらく夢のような感覚に包まれた。

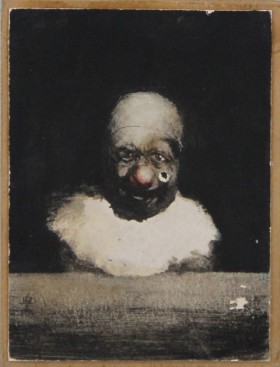

ところで樹下美術館には松井豊氏の「笑ふ道化」というとても小さな作品がある。倉石氏の奥様から頂いたもので、自作と思われるアルミjの額が付いている。

「笑ふ道化」(7、9×10,3㎜)。〝豊〟の整ったサインがある。

「笑ふ道化」(7、9×10,3㎜)。〝豊〟の整ったサインがある。

(傷みを生じていて大変申し分けありません)

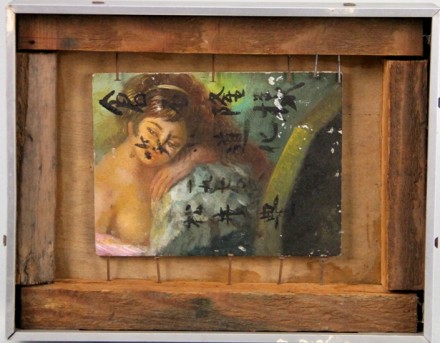

手作りの額の中、笑ふ道化の裏面に描かれていた美しい女性の像。

手作りの額の中、笑ふ道化の裏面に描かれていた美しい女性の像。

倉石隆様 197? 松井豊 と記されたいた。

ピエロといえば哀愁のイメージであろう。しかしそのモノトーンの裏に、ファンタジーを思わせる美しい女性が色鮮やかに描かれている。まことにはっとさせられた。

記された文字からして贈り物だったのか。小さな絵に込められやりとりは、すでに忘却の彼方にありそうだ。しかし友人同士のエピソードめいた名残りは、美しく小さな化石になってこうして残っている。絵の表裏のことは偶々だったかも知れず、事の詳細は分からない。だがこうした心の込め方は、芸術家たちの一つの幸福ではないのかと羨ましく思った。

上野で第49回主体展とレセプション。

昨日、第49回主体展に行ってきた。正午前、上野駅で降りた東京は猛烈な暑さ。コンクリートが吸い込み貯めて跳ね返す熱波は並みでは無かった。会場は東京都美術館。

歩いて行くのだが暑さをものともせず、上野は賑わい、多くの芸術・博物施設へ、そして公園へ向かう人でごった返していた。

不忍口から出てJR線下は軒並みのレストラン。満員の店内で色々親切だったスタッフ。

不忍口から出てJR線下は軒並みのレストラン。満員の店内で色々親切だったスタッフ。

最後に、〝今日はこれで帰ります〟と挨拶に来て驚いた。写真はブログOKのピース。

急ぎの昼食でまごまごする私たちがとても田舎者に見えたのだろう。

店は「バニュルス 上野店」だった。

300点を超える作品が展示された広大な館内で二番目に樹下美術館から出品された

300点を超える作品が展示された広大な館内で二番目に樹下美術館から出品された

特別展示作家・倉石隆の「琢也」があった。

若者の不安と内なるエネルギーが横溢するモノクロームの「琢也」は見やすく、多くの人に足を止めて頂いた。

おびただしい作品はみな個性と切磋琢磨のエネルギーに満ち、晴れやかで、素晴らしかった。

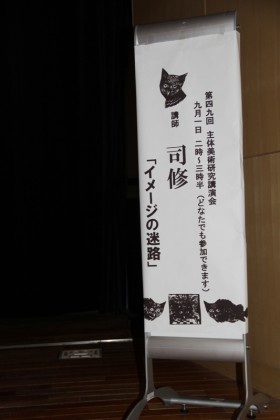

午後2時から始まった司修(つかさおさむ)さんの講演会「イメージの迷路」。

午後2時から始まった司修(つかさおさむ)さんの講演会「イメージの迷路」。

大江健三郎の経験、精神分析医ユングの症例、芭蕉と其角のエピソードなどから、

心の闇から抽出される命の物語の象徴として浮かぶイメージについて語られた。

司さんは女性に人気があり、来場者の7割以上が女性。書物のサイン会も長蛇の列だった。

さて夕刻、6時半から精養軒でレセプションがあった。来賓挨拶を美術評論家の林紀一郎氏がされた。氏はその界の大御所のお一人で、元新潟市美術館の館長もされた。また1995年新潟市美術館で開催された倉石隆展の64pによぶ展覧会図録で、倉石隆の左手の製作について書いておられ、ぜひ一度お目に掛かりたいと思っていた。

「老後に認知症となり施設に入る時があっても、イーゼルと絵筆を忘れずに持って行って」など、気骨溢れる挨拶をされた。

その次の挨拶が何と筆者で、当日頼まれた。何を話したかよく覚えていないが、上越市と樹下美術館を紹介させていただき、主体美術協会の倉石氏に巡り会えたことへの感謝を述べさせて頂いた。

秀作入選者によるレセプションの鏡開き。手前が「繚乱」で損保ジャパン表彰を受けた井上樹里さん。

秀作入選者によるレセプションの鏡開き。手前が「繚乱」で損保ジャパン表彰を受けた井上樹里さん。

当日上野のホテルに一泊して今朝早くの新幹線で帰ってきた。行きの車中、施設から患者さんの39度を超える発熱の相談電話を受けていた。幾つか対応を指示したが、朝には落ち着いたと連絡があった。出先でよくこのようなことがあり、綱渡りのやむなきを経験する。

芸術はいずれも価値と力をもっている。主体美術協会へ若い人たちの入会が増えていると聞いた。手を抜かなければなんとかなろう、皆さんの可能性が楽しみだ。

立派な第49回主体展図録。

立派な第49回主体展図録。

404点の応募、188点が入選。うち7名の秀作、13名の佳作、新人賞山岸結さんだった。

最後にこのたびは同協会の﨤町勝治さん、榎本香菜子さんに大変お世話になりました。

謹んで御礼申し上げます。

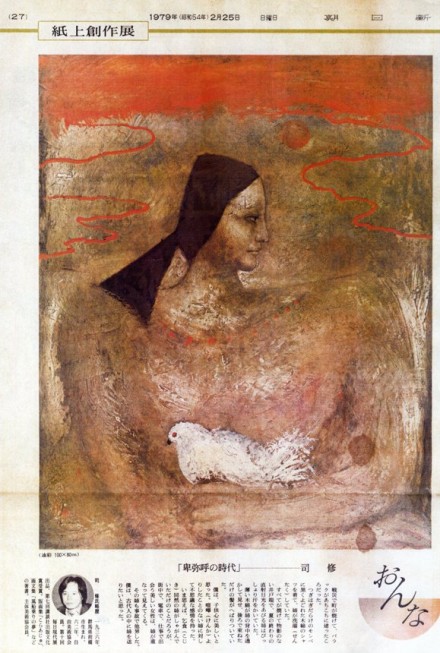

明日から主体展 1979年の朝日新聞日曜版を倉石隆、司修(つかさおさむ)両氏の作品が飾った。

明日は9月となり、早いというほかない。

その9月1日から東京都美術館で第49回主体展の本展が始まり、その後京都、名古屋を巡回する。

主体美術協会による主体展は来年が満50周年に当たる。その記念企画として、昨年度から同会の草創に参加された物故会員5人を選び、一点ずつを「礎の作家たち」として特別展示をしている。

今年vol2の同企画に倉石隆氏が選ばれた。5月に同協会の担当が来館され当館の「琢也」を決めていただいた。大変に光栄でまた楽しみである。

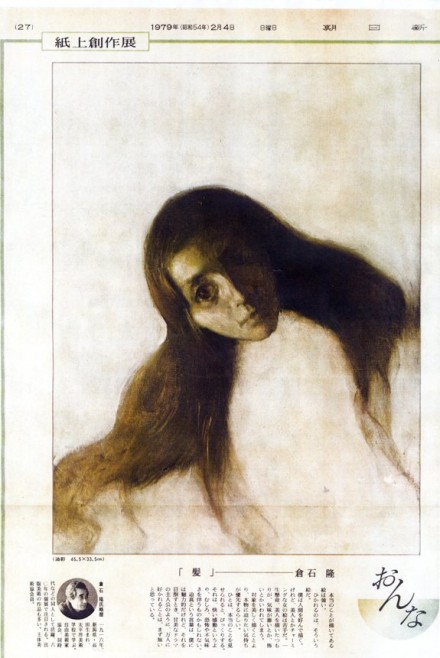

ところでおよそ35年前、1979年(昭和54年)2月4日の朝日新聞日曜版の文化面一面を倉石氏の「髪」が大きく飾っている。連載記事・紙上創作展における〝おんな〟シリーズの掲載だった。

紙面で倉石氏は、〝本当のことが描いてある絵は強い。ひかれるのはそういう絵だ。(途中略)僕は人間を好んで描くけれど、美人とかチャーミングな女の絵は苦手だ。(途中略)一生懸命、美人を描いたつもりが、怖いとかいわれてしまう。迫真という言葉は、僕には魅力的だけれど、それを目指すとき、甘美なドラマの主人公のように、万人に好かれることはまず無いと思っている〟と述べている。

紙面で倉石氏は、〝本当のことが描いてある絵は強い。ひかれるのはそういう絵だ。(途中略)僕は人間を好んで描くけれど、美人とかチャーミングな女の絵は苦手だ。(途中略)一生懸命、美人を描いたつもりが、怖いとかいわれてしまう。迫真という言葉は、僕には魅力的だけれど、それを目指すとき、甘美なドラマの主人公のように、万人に好かれることはまず無いと思っている〟と述べている。

「髪」の3週間後の同シリーズは司修氏の「卑弥呼の時代」だった。主体美術協会のベテラン、中堅が続いていたのである。

紙面で司氏は、〝戦災で街が焼けて、バラックがあちこちに建ったころだった。つぎはぎだらけのモンペに黒く汚れた木綿のシャツを着て、姉が洗濯をしていた。(途中略)僕は子供心に美しいと思った。喧嘩よりしたことのない姉に対して不思議な感情を持った。(途中略)街中で、電車で、仕事で出会う美しい女性は、姉が重なって見えてくる。その姉も事故で他界した。僕は古代人の中に姉を送りたいと思っている〟と述べている。

年の違う倉石、司の両氏は仲が良かったと聞いている。一昨年9月、樹下美術館で司修さんに倉石隆についてのご講演をお願いした。

明日、東京都美術館で同氏の記念講演会が予定されている。司氏は「卑弥呼の時代」当時、すでに第7回講談社出版文化賞のブックデザイン賞に輝くなど多彩な活動のスタートを切っていた。

第49回主体展の案内。

第49回主体展の案内。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月