倉石隆

嵐去ってリンドウ、夜は大きな蛾。

一晩吹いて降って明けた本日、午後から雲間に青空が覗いた。

植えたばかりのナツハゼやほかの草木に傷みはなかったが、落ち葉掃きは一仕事だったようだ。

昼間の庭にリンドウが顔を覗かせている。

同じ庭でも、リンドウはカフェから見て左側の低い場所で盛んに花を付けるようになった。

わずかの湿り気の違いを区別する植物の厳格さを垣間見させられる。

夜になって庭の明かりの下で落ち葉のように見えていたものは大きな蛾だった。

比較のためゴルフボールをおいて写した(妻のスマホです)。

比較のためゴルフボールをおいて写した(妻のスマホです)。

草の軸をあてて、家でその長さを測ると前羽の幅は約15㎝あった。

その昔夜間の電柱の下などに大きな蛾が飛んできた。

当時は気持ち悪いと感じたが、今夜は素晴らしいと思った。

ネットで見るとヤママユ(ガ)らしく大きな蛾の代表選手のようだ。

幼虫時代の栄養だけで生き、成虫になってから何も食べないという。

夜の庭でじっとしているのを見ると、ちゃんと相手を見つけられるのか心配になる。

クヌギやコナラなどに産卵し幼虫はその葉を食べるらしい。

樹下美術館にコナラが何本もあるが、そこで育ったのだろうか。

明かりを消したあとにもう一度行ってみると居なくなっていた。

基本的により強い月の光を求めて雌雄が出会うという蛾。

今夜の蛾は灯の下で相手を待っていたのだろう。

チャドクガは困るが大きくて怪しい蛾ならまた出会ってみたい。

「手は難しい」と言った倉石隆の手 その3不安定な心の表れ。

「手は難しい」と言った倉石隆の手 で二回の記載を行いました。

一回目は雑音を避けるように、あえて手を描かない人物画。

二回目は動作の手と心理や感情など心が表れている手の作品を取り上げました。

色々ご意見はあろうと思いますが、本日は三回目最終です。

ここでは正面像にも拘わらず手の位置が不揃いだったり、その仕草に不安定さが見られる作品三点を眺めてみました。

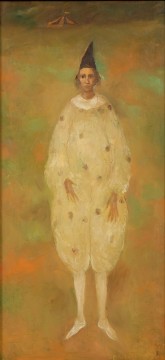

倉石隆おなじみの油彩 「黄昏のピエロ」です。

倉石隆おなじみの油彩 「黄昏のピエロ」です。

まず細い身体と戸惑ったような目が印象的です。

か細い指をした手の高さが大きくずれています。

か細い指をした手の高さが大きくずれています。

テントからの距離、細い体と頼りなげな手は拠り所のない孤独なピエロの心を伝えています。

「「(みつめる)」と同じように暖色系の色使いが、人物を優しく包んでいます。

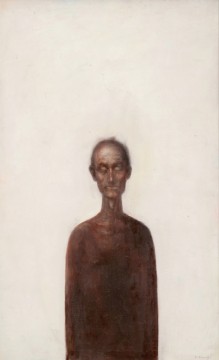

今春入ったばかりの油彩 「男の像」です。

今春入ったばかりの油彩 「男の像」です。

黄昏のピエロと異なり、はち切れんばかりの異常に大きな身体です。

較べて手と顔は極めて小さく描かれ、顔の表情はいらいら落ち着きません。

一応組まれている手にも同じようにに焦燥感が表れています。

一応組まれている手にも同じようにに焦燥感が表れています。

新たなステップへの意欲と現実の狭間で、大きな体を持てあましている作者自身を描いています。

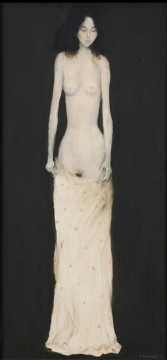

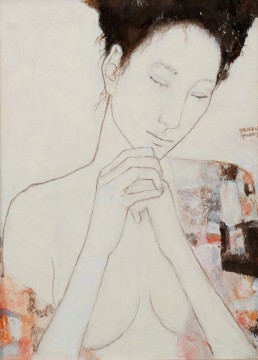

倉石隆 油彩「ネグリジェ」

倉石隆 油彩「ネグリジェ」

寝間着を脱ごうと服をずらした少女は細い身体をしています。

両手の位置は「黄昏のピエロ」と同じく高さが揃いません。

両手の位置は「黄昏のピエロ」と同じく高さが揃いません。

ぎくしゃくと左右異なる指のポーズから、緊張と不安が伝わります。

若い娘さんはモデルになるのが初体験だったのでしょうか。

何か可哀想で、見るほうもドキドキと緊張させられます。

さて三回にわたって倉石隆の人物画を、特に手に注目して見てみました。

〝手は口ほどにものを言い〟ではありませんが、氏の手には様々な表情が見られました。

実際手と指は顔にも劣らず大きく、二つもあり如実に動きます。

「手は難しい」

手は内部にある心を反映し、時には増幅するなど敏感な身体部分にちがいありません。

内省と観察の人物画家、倉石隆にとってそれは心と同様無視できない重要な器官だったのでしょう。

現在、樹下美術館では「倉石隆の男性」と銘打って老若の人物画を9点展示しています。

それぞれに、穏やかさ、無心、空腹、おどけ、困惑、寂寥、焦燥などが描かれています。

このたびの「(みつめる)」、「黄昏のピエロ」、「男の像」も展示していますので、どうぞご覧下さい。

「手は難しい」と言った倉石隆の手 その2動作の手 心の手。

倉石隆の手に関連して前回は、手が描かれていない人物画を取り上げました。

本日の以下の二枚は1945から50年まで、戦後高田に復員していた困窮時代に書類や座右の半紙に描かれた素描です。

動作に関連したもので、構図が良く手のエッセンスが素早く描かれています。

このように熟達した描写力の倉石氏が「手は難しい」といいます。

次は動作をしていない人物(肖像など)で、表情のある手を見てみました。

いずれも1950年に上京し、画家としての地位を築いて行った時代の作品です。

倉石隆 素描 「(若い女性の像)」

倉石隆 素描 「(若い女性の像)」

重ねられるように組まれている手から、穏やかな感情が伝わります。

ダ・ヴィンチの「モナリザ」は椅子の肘掛けに片手を掛けていますが、この女性も似たような手の組み方をしています。

倉石隆 油彩 「愁」

倉石隆 油彩 「愁」

固く組まれた手に愁いの強い思いが込められているようです。

最後に上の2枚と較べて、一種心の不安定さが手に感じられる作品を挙げてみました。

倉石隆 油彩 「(みつめる)」

倉石隆 油彩 「(みつめる)」

顔と同じくらいの大きさで描かれている手が気になります。

しかも離れた両手の高さが異なり、不均衡さが人物の心理に動きを与えています。

やや固い表情とともに、この手は一種不安定な気分を伝えようとしているようです。

但し、着衣の深い暖色と、首回りの引き締まった黒が絵画としての安定感を際立たせていると思われますが、如何でしょう。

モデルは作者自身ということですが、「(みつめる)」は私の好きな作品です。

1枚の無言の人物に込めなければならない心理や感情。

それが人物の困惑や不安で、しかも手でも表現を試みるのは、確かに難しいことでしょう。

心は文字や言葉にするさえ難しいのですから、倉石氏は手を何度も描いては消し、消しては描いたにちがいありません。

次回は「(みつめる)」と同じように、安定していると言いがたい心が手に表れている作品を幾つかご紹介したいと思います。

※括弧で書かれた作品タイトルはオリジナルのものが無いため、

「新潟市美術館企画展示図録 郷土の作家シリーズ 倉石隆展 1995年9月14日発行」の記載に依り、また一部は私が個人的に仮題としてつけました。

「手は難しい」と言った倉石隆の手 その1手が描かれていない作品。

過日美術館を見るという宿題の中学生とお会いした事を書かせて頂いた。

そのおり、〝倉石隆の人物作品は幾分ややこしい。

この画家には美術=美しい、楽しい、という図式と異なる部分があるからであり、

人間の孤独や不安、迷いやあせりなど弱い所へもしっかり目を向けた人〟など話をさせて頂いた。

さて、その倉石氏は生前「手は難しい」述べていたことを夫人からお聞きしたことがある。

デッサンの名人であり、太平洋美術学校時代は毎年デッサン賞に輝いた氏。

氏は後年「僕はデッサンをやり過ぎた」とまで述懐している。

なぜその人が「手は難しい」と述べたのだろう。

氏にとって手だけ描くのであれば、おそらく造作のないことだったろう。

仮に読書、演奏、絵画制作など「何かをしている」人物であればそれに合わせた手のポーズを描けば良い。

だが何もしていない人物画(肖像画も含めて)における手の扱いはどうすればいいのだろうか。

美しく描かない画家、倉石隆にとって重要なのはモデルの心理、感情、時には人物の歴史や物語でもあったはず。

顔や目は時間を掛ければ何とか描ける。

しかし手の心理、感情表現となると解剖図などに当然なく、描法もないl。

心理学で探すか、他者を詳細に観察するか自分を見るしかない。

正確に行おうとすれば、確かに難しい課題である。

このたび数回にわたって倉石隆の手について書いてみたい。

本日はまず手が描かれていない作品から二点掲載してみました。

何故手を描かなかったのだろう、と幾分の疑問を覚える作品である。

だが作者は作品に余計な心理感情を交えず、ただその人らしさを描きたかった、と考えてみた。

そのため手を描くことで生ずる雑音をあえて避けたのだろうと思われる。

倉石隆が終生心の師と仰いだという、レンブラントにも手が描かれていない自画像は多い。

次回は穏やかな手が描かれた作品に触れてみたい。

さらに先では困惑や混乱の心理、感情が手に表れていると考えられる作品について記載してみたいと思います。

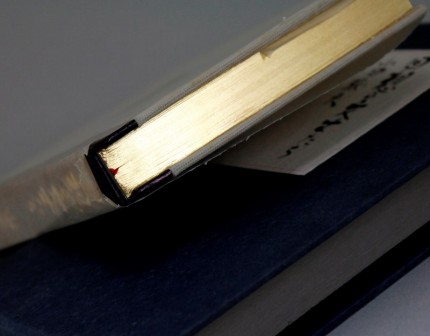

倉石隆「男の像」の額装 すっきりしている関川の路傍。

4月下旬に倉石隆作「男の像」が樹下美術館の新たな作品として加わりました。

当初、作品は額が無く簡易な仮枠がついていました。

数日後、展示に向けて額を付けたいと考え上越市本町の大島画廊さんで枠を選び額装をお願いしていました。

これまで何度もこの様な作業を行ったことがありますが、いつも難しいと感じます。

見栄えが良すぎるものでは作品が冴えなくなり、個性が強すぎると不調和が生まれます。

本日額装が出来上がり取りに伺いました。

彫り模様がついた細めの渋い銀色の額が付きました。

彫り模様がついた細めの渋い銀色の額が付きました。

欲求不満の大男がやや可愛くなったようでした。

私としてはうーん少々締まりが足りなかったかな、と感じましたが、

展示向きに控えめな飾りを施させて頂いたということで納得する事にしました。

さて画廊の帰り道稲田橋にさしかかると、関川と妙高山が大変気持ち良く見えました。

そこで稲田小学校の方へ土手の道を曲がって見てみました。

山や川はもちろん美しかったのですが、足下のシロツメクサがイネ科の草に混じって揺れるのも可憐でした。

可憐な路傍の草花。

可憐な路傍の草花。

感じが良かったので、ブログのヘッダーにしばらく用いることにしました。

路傍が荒れずにすっきりしているのは、市がほどよく草刈りを行っているからでしょう。

県道なども含めほかの地域にも、このような配慮が行われてほしい、と心から思いました。

本日届いた風変わりな「男の像」。

好天が続いている本日一枚の絵が到着しました。

開館前からお知らせ致しました倉石隆作の油彩「男の像」です。

カリカチュア風(戯画風)の男性像ですが、倉石氏ご自身の自画像と理解されます。

氏の制作はよく〝ごしごし〟とキャンバスをこする音がしていた、と夫人からお聞きしていました。

当作品も塗り重ねた絵の具をキャンバスの目がよく見えるまでぬぐっています。

そのため、うす塗りであるにもかかわらず深さが感じられるのです。

倉石隆作「男の像」 1955~60年 72,0×60,0㎝。

倉石隆作「男の像」 1955~60年 72,0×60,0㎝。

画面いっぱいの体に小さな顔と行き場が悪そうな手が印象的です。

顔はどう見ても良い人相ではありません(御本人はとてもハンサムなのですが)。

絵は頭と手で描くものと考えますが、倉石氏は体だけ大きく大切な所をわざわざ小さく描いています。

ある種自虐とも思われますが、実は内省し自らを俯瞰する余裕が無ければ出来ないことでではないでしょうか。

上京して5年が経ち、ようやくひと落ち着きし始めたころのある日の、健康を自覚ながら、

「現在の自身をこの程度として、これから先頑張るぞ」という一種伸びやかな決意の一枚に見えるのです。

よく作家は「ご自分なりの見方でいいですよ」と仰いますが、如何でしょうか。

明日から展示で、現在仮枠ですが、シンプルで楽しい額を選べればなあ、と考えている所です。

NHK「小さな旅」の雁木通り 倉石隆のふるさと。

今夕NHKテレビ「小さな旅」で放映された-雁木あたたか-を見た。

新潟県上越市高田の雁木通りの風物と暮らしの一端を紹介していた。

高田のらしさは色々あるが、町並みで言えば雁木、わけても古い通りにあると思う。

番組でも新たな本丁筋は触れられなかった。

およそふる里感のある村落や町並みは人を惹きつける。

いずれにも一生懸命に営まれ磨かれた生活と時間が生きて漂う。

そこでは自らのふる里でなくとも、郷愁が眼を醒まし心癒やされるのだろう。

このような場所はにわか作りが不可能なので、慎重な保全が必要な財産に違いない。

以下は倉石隆のふる里に関する作品と文です。

倉石隆作「北の町」 1953年 21,6×27,3㎝ 樹下美術館収蔵。

倉石隆作「北の町」 1953年 21,6×27,3㎝ 樹下美術館収蔵。

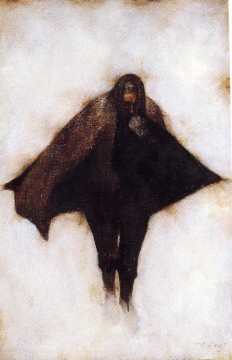

倉石隆作「粉雪が舞う」 1985年 146,5×98,6㎝ 上越市収蔵

倉石隆作「粉雪が舞う」 1985年 146,5×98,6㎝ 上越市収蔵

写真は新潟市美術館1995年9月14日発行 郷土作家シリーズ 倉石隆展 から。

-幻のふるさと- から抜粋

町名が上越市と変わっても、僕の故郷の町は高田でなければならない。目抜き通りにビルが建ち並び、行き交う人びとが都会風のファッションに彩られたとしても、僕の幻の町は、風雪にさらされ、家並みは灰色に沈んでいなけらばならない。

雁木はせまく、薄暗いトンネルんのようにどこまでも長く続いていて、すっこかぶりのお父っつぁと、角巻き姿のおっ母さが背をまるめて雪の中を歩いていなければならない。

それから、黒いマントの少年たちのいる風景。その時代錯誤の幻の町こそ僕の中のふるさとなのです。

(1987年12月11日新潟日報日曜版 35周年記念特集 ふるさとを描くシリーズ掲載 倉石隆の「粉雪が舞う」の寄稿文から)

立春の鳥 楽しみな倉石隆の作品。

立春に相応しい穏やな日、青空に踊るような雲が見られました。

出かけた柿崎川にコハクチョウがいました。

川で白鳥を見るのは初めてでかなり驚きました。

眩しいばかりの白さです。

傍らの樹には雀の群。

厳しい冬を無事に越えようとしている群に安堵が感じられました。

そして本日の樹下美術館。 1月28日の夜半に降った雪が5~10㎝ほど積もっている。

1月28日の夜半に降った雪が5~10㎝ほど積もっている。

カフェの前は屋根の雪が集中して落ちるので板を重ねて守っています。

今年の開館まであと一ヶ月少々。

つい先日決まったことですが、倉石隆のカリカチュア風な油彩人物画(自画像)が樹下美術館に加わることになりました。桜のころ新幹線に乗ってやってくるのです。

難しかった倉石隆の図録のあとがき。

樹下美術館は倉石隆と齋藤三郎を常設展示しています。

毎年カテゴリを変えていますが、目覚ましい特別展というものは無く静かなランニング(長距離ランナーのような)ぶりです。

それでもご覧頂き販売できる収蔵図録(カタログ)は長年の悲願でした。

それがなぜ今日未完成なのか。理由の一つに私自身が作家の志に十分添い得てなかったことが挙げられます。

どこまで迫れるか、とくに倉石隆の「あとがき」に苦労していました。

これは作家に対する総括のような意味合いがあり、何度書いてももの足りなかったのです。

しかし今年になってふと以下のような文章になってきました。

手前味噌は否めませんが、ほぼこれ以上書けないのではと思い恥を忍び掲載してみました。

齋藤三郎の焼き物には用とある種の様式美がありますが、絵画への言述は本当に難しいのです。

しかし倉石隆をおよそ以下のようにしめくくることで、皆様の手助けになるのであればと、思っている次第です。

あとがき

生涯人物を描き続けた倉石隆。その姿勢には挑戦者の如き情熱と一貫性が認められる。人物への傾注と深度をみるにつけ、氏は人間を描きたくて画家になったのではないか、とまで考えさせられる。

生前〝美しく描くより、本物に迫りたい〟と潔く述べている。さらに生涯崇拝した画家がレンブラントであり、カリエール、エゴンシーレ、クリムト、ジャコメッティにも影響を受けたと聞く。みな人間の芸術家である。

なぜそれほどまで人間だったのだろう。眼前に風景や静物、脳裏に抽象やファンタジーもあったであろうが、、、。

遡れば若き日の倉石にも、自分は何者、何処へ向かうのか、は切実なテーマだったにちがいない。深く内省する氏であれば、自らの中で直接的に脈動し観応される「生命」とその多様な有り様こそ描くに相応しいものと、手応えをもって確信した瞬間があったのではないだろうか。

中学時代の氏は丘の上や地下室のような部屋においてしばしば友人達と語っている。そこで「僕は人間に決めた」と述べる倉石が浮かぶのである。

あらためて氏の作品の前に立つと、その存在感ゆえ人物たちは今にも動いたり話しそうな錯覚を覚える。そのため静かな樹下美術館の小さな壁はいつも賑やかなのである。

後年、自分はデッサンをやりすぎたという述懐が伝わっている。しかし優れたデッサンは終生の具象、なかんずく多様な人物達に長い生命を吹き込むことに立派に成功したではないか。ささやかな樹下美術館で倉石隆を飾れることを幸せに思う。

(もしかしたらもう少し変わることも考えられます)

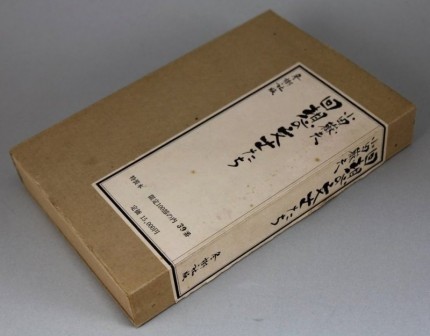

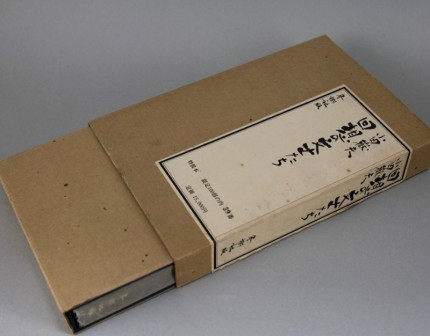

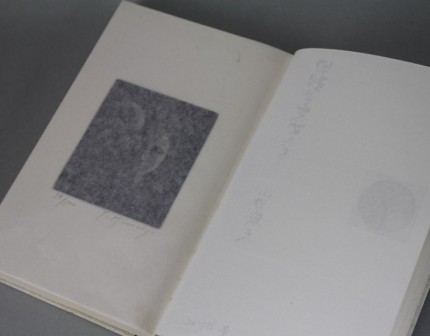

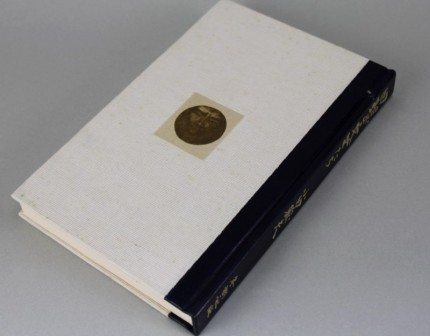

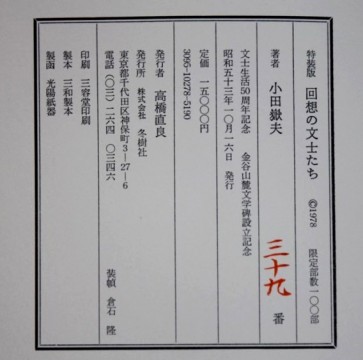

小田嶽夫の特装版「回想の文士たち」と倉石隆。

過日本棚の奥まったところにある本が気になって開いた。

手書き風の表紙文字にまず興味を惹かれた。

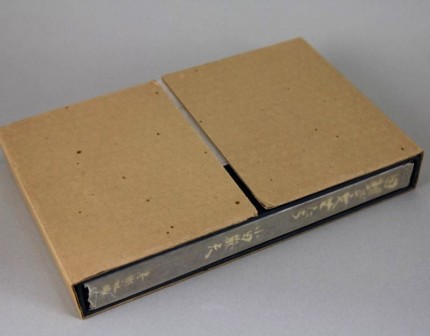

小田嶽夫 回想の文士たち 冬樹社 特装本 限定100部の内39番 定価15000円

書棚に上越市が生んだ芥川賞作家の文字通り特別な本が眠っていたのだ。

2007年、樹下美術館設立に先だって地元関係者の書物などを集めていた時期に、古書店から購入した一冊だった。

本は大切に、何重にも函に包まれ、ひもとくというより、まず取り出す作業が必要だった。

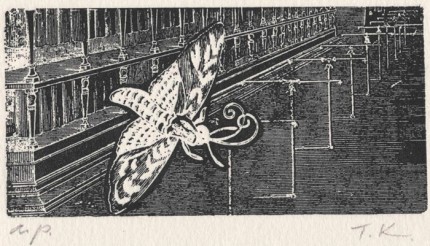

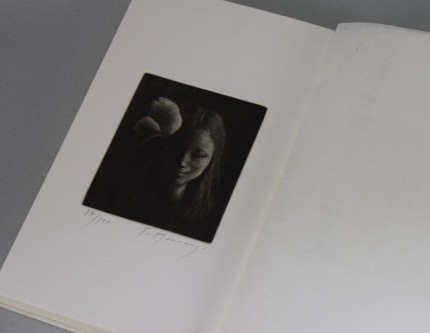

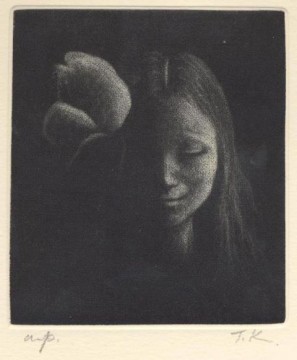

途中、扉を開けると、倉石隆の銅版画「少女」の実物がひょっこり出てきた。

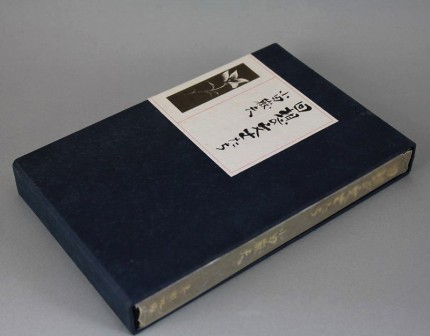

箱から出し、半透明のグラシン紙カバーを取った本。表紙に顔のイラストが貼ってある。

箱から出し、半透明のグラシン紙カバーを取った本。表紙に顔のイラストが貼ってある。

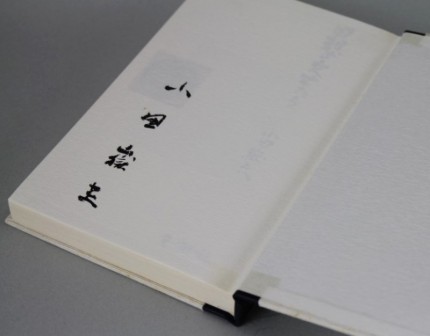

図は版画であり、鉛筆で39/100のエディション・ナンバー T、Kuraisi のサインが記されている。

図は版画であり、鉛筆で39/100のエディション・ナンバー T、Kuraisi のサインが記されている。

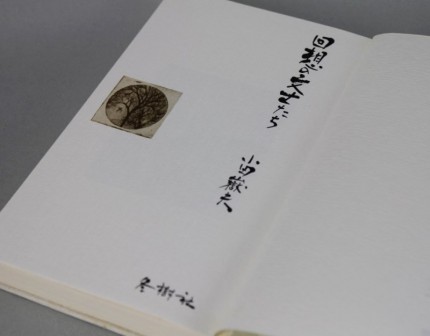

奥付(おくづけ)。以下その要旨。

奥付(おくづけ)。以下その要旨。

特装版 回想の文士たち ©1978 限定部数100部

著者 小田嶽夫 三十九番

文士生活50周年記念 金谷山麓文学碑設立記念 昭和五十三年10月16日発行

定価15000円 発行所 株式会社 冬樹社

などと並び印刷会社、製本会社、製函会社名が記されている。

装丁 倉石隆 とあり、函や表紙のカットも倉石氏の手になろう。

樹下美術館が収蔵している倉石隆の胴版画「少女」 (9,0×7,7㎝)

樹下美術館が収蔵している倉石隆の胴版画「少女」 (9,0×7,7㎝)

a..p(Artist ‘s Proof:作家管理分)と記され、T,Kuraisiのサイン。

小田嶽夫と倉石隆の親交は戦後小田氏らによる「文藝冊子」の黎明から始まっている。

1950年上京した倉石の、後の練馬の家には多くの画家達に混じって小田氏や上越出身の彫刻家・岩野勇三氏も訪ねた。

時を経て、記念すべき小田氏の特製版書籍の刊行に際し、版画入り装丁という形で倉石隆が協働されていた事に驚き、感激を禁じ得ない。

書籍には小田氏の多岐に亘る友人、知人、先達諸氏との親交や印象が綴られている。中でも太宰治、井伏鱒二、檀一雄、武田泰淳、小川未明、坪田譲治らとの酒にまつわる縁、将棋、文学論、崇拝あるいは同情、またはけんか話など興味尽きない内容である。

戦前・戦後、阿佐ヶ谷周辺に集まった若き日の文士たちが多く登場し、先日阿佐ヶ谷へ孫訪問に行った際、中身を持参して読みました。

〝私の友人の殆どは、その人がまだ世に出てない時分からの交わり者ばかりで、お互いに世に出たあとでの友人というのはごく少ない〟

〝例外も無くはないが、人間のいちばん大切なのはその青春時代のような気がする〟

など真摯に愛された人ならではの述懐も心に沁みます。

;

多事にかまけて大切な箱入り娘?を長くしまい込み反省しています。

※当書籍は1973年6月20日初版発行「回想の文士たち」の特装版になります。

※できれば来春、収蔵の版画を特装版とともに展示いたしたいと思います。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

- 年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

- 12月29日午後は岡山市池田動物園へ。

- 12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月