倉石隆

こらあじゅの司修(つかさ おさむ)、そして倉石隆

昨日1日の開館は氷雨まじりの静かな一日だった。来館者は関係者ばかりとなり、お陰で人を頼んでの外構清掃やパソコンの修繕、間違ってた案内の直しなどそれはそれ有益に過ぎた。

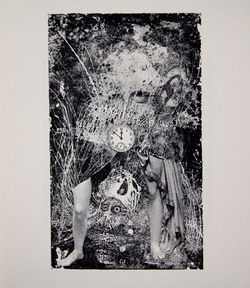

ところで手元に1967年11月3日発行の「こらあじゅ」という画集がある。黒いカバーに黒文字のタイトル、しかも著者名は小さくてよく分からない。カバーを脱いだ表紙は図案のほかに何も記されていない。さらに本の見開きにタイトルと著者名があるがこれもあまりに小さくて見逃しそうだ。この遠慮がちでエスプリの効いた画集の著者・司修(つかさおさむ)氏は画家から川端康成文学賞、毎日芸術賞へと展開された異才の芸術家だ。

あらためて表紙カバーを見てみると黒の下地にタイトルと女性のカットが黒で印刷されている。黒ずくめであるが黒橡(くろつるばみ)色の地に漆黒の刷りは暗然たるコントラストの妙を表出させている。転じて表紙は真っ赤なビロードのハードカバー(堅さから板表紙かもしれない)。その真ん中には焼きごてで押したような図案があって、本を開ける前から色々と楽しい。

さて中身は版画集である。開くと右側のページだけ作品が刷られている。それぞれ手刷りの版画がいい匂いの紙に32枚。限定170部、著者(発行者)と印刷者だけによる私家本になるのだろう。なんともおしゃれで堅牢、意識が高い。

作者のあとがきを見ると、、、作品の半数は中央公論社刊「日本の文学」中の挿絵であること。また描くに至ったのは石原慎太郎氏の多分のご好意によったものだ、、、という一節があった。

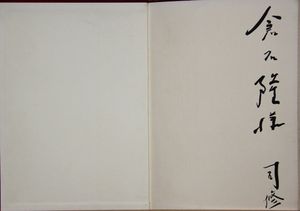

昭和42年の発行だから司氏32才の作品集になる。物語あふれる作品の大成は若くしての偉業にちがいない。本の見開きに倉石隆 様という献本サインがあって、巻末の番号は0002/170だった。

司氏は1935年生まれ、当館常設展示の倉石氏は1916年だからふた世代の違いがある。しかし二人はともに主体美術協会の創始会員として、さらに同士や友として困苦の時代を励んだと聞く。

|

|

|

表紙カバー。拡大して眼をよくご覧下さい。 |

表紙 |

館長とは名ばかり、もとより不勉強な筆者。次は倉石氏の個展図録に見られた司氏と倉石氏の親交へとなんとか進んでみたい。

二人の杉 堀口大學と倉石隆

以前倉石隆氏の油絵「杉林」を書かせていただいた。その後、昨年暮れに倉石氏の奥様とお話しする機会があった。そこでまた杉のことが出た。

隆氏はこんな風に話されたことがあったという。「詩人はいいなあ、堀口大學さんのように杉は寂しいと言えて。おれたち画家が杉は寂しいと言ったらキザにしか聞こえない」、と。 倉石氏のぼやきには詩人と画家の感覚の共通とともに、方法の違いが語られていて興味深かかった。

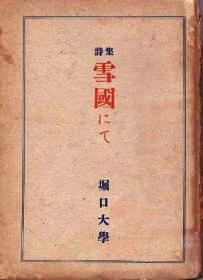

ところで、大學の「杉は寂しい」という言葉は詩集「雪国にて」にあった。昭和21年1月~7月末の作品による小冊の中にわずか二行の詩。戦争に負けて半年、火も湯も乏しい冬の叙情だった。

※ちなみにこの頃、4才前後の私は引き上げ船を待って惨めな家族とともに旧満州(現中国東北部)にいました。薄暗い大きなテントとぬかるみの日の配食が脳裏にあります。皆様はどうしておれらましたか、私事で恐縮でした。

「杉の森」

たださへさびしい杉の森

まして山里 雪の中

世界を駈け、スペインでマリー・ローランサンに恋した裕質の詩人はいまや雪の越後の山里に。細る体を雪よりつらい寂しさが襲う。しかし苦境に光明を見ようとする大學の意識は本書の後書きにも現れる。

雪国:昭和22年7月7日 柏書院発行。

あとがきの中段に次の文があった。「終戦後、詩興しきりに動き、わたくしは珍しく多作だった。外は雪、家は煤(スス)からなるこの白と黒との牢獄は、わたくしの肉体をさいなんだが、詩興をたすけるよすがとなった。」 妙高山麓関川の仮寓にて 堀口大学。

倉石隆の「杉の林」

現在、樹下美術館で展示されている倉石隆作品に「杉の林」があります。今日は少し風変わりなこの絵のことに触れさせていただきました。

軽く手を広げたような大きさのキャンバスに描かれたのは7本の杉です。風景画にしては山もなければ家もない心象風な作品だと思います。油彩ながら、松林図を描いた長谷川等伯の墨絵を思い起こさせます。

さて杉は倉石にとってやや特別なもののようでした。氏の故郷新潟県高田(現上越市)には、寺町をはじめ宅地や神社など至る所に大きな杉があります。しかし高田時代の倉石は、杉は重々しく陰気だと言って嫌がっていた、と奥様からお聞きしました。

当作品の制作年代は1965~75年、故郷高田を離れて15~25年が経っています。描かれた杉に重圧は無く、枯れ枝が飄々と絡みあう頼りなげな樹として描かれました。全体におだやかな白が薄くかけられ、どこか画面を愛おしむような感触が伝わります。

もしかしたらこの杉は倉石自身かと思いました。内外に複雑な枝を絡ませたり回転させながら重心をとり、頼りなげであっても真っ直ぐ立とうとする(あるいは立っていなければならない)存在です。一方作業として、素早い類円とこすりつけたような濃い葉の集まりが妙味として作者を惹き付けているようでもあります。

「ボクは下手だなあ」、は倉石の口癖だったそうです。長く忌み嫌った故郷の重いモチーフを敢えて選び、向き合ってみる。その時、何らかの開放があって淡々たる、あるいは楽しむような心境が去来したのかもしれません。作品は倉石らしいモノクロームで、一気に筆が進んでいるように感じられます。

倉石の作品には時として謎めいたものがあります。杉林もその一つでしょう。本日昼、雪中の樹下美術館で立ち止まった時、あらためて作家における年月の作用を思ってみた次第です。

「杉林」は、陶芸ホールの一番奥で、陶齋の華やかな色絵磁器と絶妙な相互作用を醸成しています。

暖冬という大方の予想を裏切って当地は豪雪模様です。降りしきる中、三人のお客様が見えました。突撃の勇気とご厚情に胸熱くなりました。

倉石隆の挿絵原画/15少年漂流記

樹下美術館常設展示の画家、故倉石隆は生涯人物の油彩画を中心に制作しました。内省の画家にあって自然な志向だったにちがいありません。

一方で見逃がせない仕事に挿絵があります。筆を振るったのは少年少女向けの本でした。物語に応じて銅版画、水彩、スクラッチボード、鉛筆画、ペン画など多彩な技法が駆使されました。挿絵の一枚一枚から、子どもたちの胸ときめかせ感動を願う倉石氏の思いが伝わります。

向こう側の男性は倉石氏ご自身によく似ていると思います。

氏は30冊近くの本に挿絵を描きました。当館は数冊分の原画を保管し、いずれまとまった展示をと考えています。ここでは「15少年漂流記」(ベルヌ名作全集12 辻昶 訳 1968年 偕成社)の原画を一部掲載しました。優れたデッサン力を有した倉石ならではの動きと感情表現が伝わり、胸躍らされます。

制作においては熱心に考証を研究していたと、奥様からお聞きしました。

|

|

|

|

当原画は黒インクのペン画です。口絵用の一枚だけが水彩で彩色されていました。

2009年秋の展示替え

秋の展示替え

2009年9月2日から樹下美術館はあらたな試みを行っています。

1,2月の冬期休館を挟んで現在の展示を来年3月まで続けます。

【絵画ホール】

これまで中々見ることがなかった戦後高田時代における倉石隆の油彩三点をホール中央に架けました。三点を囲んで、倉石氏自身やご家族を描いた油彩4点を配置しました。

全体に家庭的な雰囲気が漂っています。

二人の像も修復、額装されて中央に架けられました。

【陶芸ホール】

齋藤三郎作品を時代順に展示しています。18才、関西で近藤雄三から富本憲吉(いずれも後の人間国宝)へとおよそ5年の修行をした三郎。

修行後の京都や神戸における初期の作品から、戦後新潟県上越市で始まった作陶活動を場内左から順を追って見やすく展示いたしました。

端正で初々しい初期の染め付けの鉢。そして上越市寺町に転居して始まる色絵、鉄絵、辰砂への探求。作品には呼吸のようにゆっくりと繰り返される制作志向の変遷が見られます。

●順を追って壺、皿、鉢、水指など27点を展示しています。

昭和12年(24才)と15年(27才)頃の、関西における初期の作品・竹林菓子器

いずれも竹笹に雪がかぶっている文様

昭和45~50年前後、後期にかかる作品。

修行直後の作品から後期へ、どうぞ三郎(陶齋)の道程をご覧下さい。

●このたび、はじめて陶芸ホールにも倉石隆の油彩を架けました。三点ですが、陶磁器と大変よく映え合っています。今後もこの方法を続けようと思います。

●館内の倉石氏の油彩は、通路やカフェも入れて合計13点展示しています。

左の壁に架かった一枚です。

正面と右側にも一点ずつ架けて、場内の雰囲気が変わりました。

※写真はいずれも夜間に撮影しました。

未発表作品の額装

先回、倉石隆氏の古い作品の出現について掲載致しました。そこでお示しした作品のうち夫人像と裸婦の二点の額装が出来てきました。

額装の力と言いますか、やはり出来上がると作品がいっそう映えて見えます。

残りの一点は今もキャンバスの直しをしてます。この度の掲載には間に合いませんでしたが、展示替えの9月2日には三点揃って展示の予定です。

あらためて三作品は同じ作家?と思われるほど様式の異なりを感じます。このような異なりは多くの作家において希ならぬ道程と思われます。また、作品は画家の懸命な試行を見る上で興味深い資料でもあろうと思われました。

9月からの展示は他の作品7点lとともに、このたびの初期に属する未発表三点を展示いたします。どうかご期待ください。

|

|

| 額装前の夫人像 | 額装の夫人像 |

|

|

| 額装前の裸婦像 | 額装の裸婦像 |

倉石隆の古い油彩

昨年秋、上越市高田のM氏から倉石隆さんの古い絵があるから見て、というお話がありました。伺いますと油彩が三枚ありました。

戦前東京で応召された倉石隆は、昭和20年秋、上越市高田の実家に復員します。その後、昭和22年から新潟県立高田北城高校の美術教師として勤務。昭和25年に再び上京しました。この約5年間、多くのスケッチ類が残されましたが、油絵は稀少で、中々見ることはできません。

氏の上京後、長年お宅を守られた亡きお母様が、「押し入れの棚に積んであった作品です」と申されて、生前、ご近所のM氏にその作品を託されました。保管を続けられたM氏は、今後は樹下美術館でと申され、この度の話になりました。貴重な高田時代の油彩がほぼ60年を経て日の目を見ることになり、とても嬉しく思います。

作品はF6~8号サイズの三枚の油絵でした。一枚がキャンバス、二枚は板に描かれています。長年、本などが上に乗っていたのでしょうか、キャンバス作品は陥没や絵の具の一部剥落が見られました。

三点とも現在額装中で、きたる9月2日から樹下美術館で展示を予定しています。以下古い順と考えられる作品から並べてみました。

静かな夫人像。未完成ながらオーソドックスな制作手順が見られる。右下に

R Kurai のサイン。隆をリュウと読み倉石をクライにしている。

。

サインは見えませんが倉石作品だと思いました。お嬢様と若き倉石画伯でしょうか。幾重にも重ねられて落ち着いた色彩はプロならのものと思われます。青はピカソを想起させ、また少女の衣服の黒がとても効いています。現在キャンバスを修理中です。

暗色を重ねた迫力の裸婦像。吸い込まれる作用を感じる。裏面に倉石隆の

サイン。当時倉石が所属していた自由美術家協会の重鎮・麻生三郎の

影響を感じさせる。

展示中の倉石隆作品

【8月31日まで展示の倉石隆の作品です】

作品の一部をご紹介致します。

婦人像:倉石の挿絵本の一つに従姉妹ベット(河出書房新社・バルザック原作・佐藤朔/高山鉄男・訳)があります。当作品は挿絵の主人公を角度を変えて油彩にしたものと思われます。小品ですが情念を秘めた女性を赤で燃え上がるように描いています。油彩 50×36㎝ 推定1970年代

馬上の人: 倉石は黒、黄色、各系のモノトーンでよく描きました。当作品では馬に乗った人物が荒涼とした坂を登っていきます。手前に決意の旗。馬にテンポがあり馬上の人(作者であろう)は勇躍前進を開始したようです。沸き立つ黄色がまぶしい。黄色は前進、上昇の色。油彩 65×80㎝ 1979年

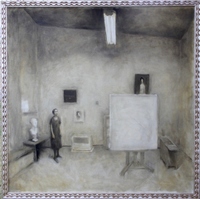

画室:何度か訪ねた倉石氏のアトリエ。モデルを前にキャンバスはまだ白いままです。その形、大きさから、モデルも居るこの絵(画室)を描くところのようです。絵には逆算された時間と空間が描かれ、めまいでもしそうな次元感覚をおぼえます。

さらに「画室」は画家の日常を、私たちと共有するよう意図されていたかもしれません。「さあ、どうぞ!」というような気持ちです。

全体に素朴で画家らしい作品だと思います。白いキャンバスは映画「田舎の日曜日」の最後のシーンでも見られました。

「主人が描いているときはいつもゴシゴシ、ゴシゴシと画布をこする音が聞こえていました」、とは奥様の言葉です。「画室」もよくこすられ、重ねられた色が染みこみ、深い質感を伝えています。

額縁は上越市大島画廊です。竿の長さがぎりぎり足りて上手く絵に合いました。油彩 100×100㎝ 1980年代

髪:氏の同様の「髪」はかって朝日新聞日曜版を飾りました。大きな眼に吸い込まれそうになります。髪と眼に女性の全体を表象させて描いています。ここでも華やかな色彩は省略されています。油彩 65×51㎝ 1982年

このほか

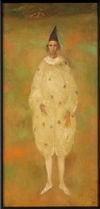

・黄昏のピエロ・人生・見つめる・北の山(妙高山)の油彩を架けています。カフェには油彩「魚」があります。

私のまちの美術館展・搬入

新潟県文化振興財団と新潟日報社の主催による「私のまちの美術館展」があさってから新潟県民会館で2月1日まで開催されます。作品の搬入日は今日、明日の二日。しばらく荒れ模様の天候予報です。明日はもっと荒れると困るので、私たちは今日搬入・展示作業をしました。

館内は広く、参加した15の美術館に1施設あたり約10メートルの壁面が与えられています。樹下美術館は早出のスタッフのお陰でスムースに絵画2点、陶芸5点を飾りました。ほとんどのブースはこれから作業のようでした。全館の準備完了で、会館スタッフが照明のセッティングをしてくれるそうです。

上越地域から私たちだけの参加で少し寂しい気がしました。まだ照明がなく平板な感じのブース。午後の診療がありますので、頑張れよと作品に声を掛け、急いで会場を後にしました。

|

|

| リーフレットもしっかり置いて | 作業中の他館スタッフ達 |

「倉石隆特別展」のお知らせ

すでに初雪もあって12月も間近となりました。果たして今年はどんな冬、そして雪になるのでしょうか。

さて12月は倉石隆特別展と名うち、陶芸ホールを含めて全館に倉石隆作品を架けることに致しました。一年に一度くらい、やや手狭の絵画ホールを脱してのびのびと絵を飾っみたいと考えたからです。全館と申しましても小さな美術館ですから合計21点の油彩です。

展示は少し趣向をこらして、人物画を男女に分けて並べることにしました。氏が人物を多く描いたことの真意は詳らかではありません。しかし当館の作品を見ますと女性には畏怖、憧憬、憐憫、謎などが、男性には孤独,不安、必死さ、道化表象などが感じられます。

絵を通して「よろしければ皆さんと共に人物たちを眺め、語りましょう」と、倉石氏が話しかけているような気がします。

十分な作品点数ではありませんし何かとせわしい時節ですが、どうかお暇を見てお越し下さい。なお挿絵本の展示は継続しています。

以下の写真は展示の一部です。左に女性を右に男性の絵を並べました。

※展示期間は12月1日(月曜)から12月28日(日曜)までです。大雪の日は念のためお電話をください。【電話】025-530-4155

|

|

| イブ | 黄昏のピエロ |

|

|

| 北の人々 | めし |

|

|

| 女性像 | 異国の人 |

|

|

| スフィンクス | 馬上の人 |

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月