聴老(お年寄り&昔の話)

子や孫のお古を着る ドキドキさせられたタカ。

昨日降った雪が10センチほどの積雪で残っているが、道路は除雪でおおかた消えた。

さて冬期は着るものが増える。お年寄り達が青紫やピンクのセーターを着るなど、思わぬ若い服装で来られる。

「70になれば恥ずかしくもなく娘が着たものを着れますから」と先日の患者さんが仰った。

よくお似合いでした。

本日の方は黄色のスマイルマークをあしらった小さなマフラーを巻いてこられた。

「ひ孫のをもらいました」

低下した腎機能を大切に80才を軽々突破され、一日一日が大切といつも仰る。

去る16日の昼休みに出かけた近隣の田でタカを見た。一帯は半円状に林が囲み、小鳥の群が休むに丁度良い場所に思われた。

現れたタカは素早く飛び、なかなかカメラのセッティングが間に合わない。

甘いピントのせいもありネットで調べたが種類が判然としない。ノスリ、ハイタカ、ツミのどれかではないかとして宿題にした。

年の瀬にアルバムを考える。

在宅回りの訪問の時、高齢者さんがベッドでアルバムを開いていることがある。私は在りし日のモノクロ写真が好きなので、人様のアルバムでも一緒に眺めさせてもらう。

軍服のものなどは早めに飛ばされ、田植え時に皆して畦でおにぎりをほおばる写真などではこれは誰、それは誰々と教えてくださる。

警察官だった人やバスの運転手だった方のアルバムなども大変興味深かった。

さて先日のお宅で、私の為にとその方の兄さんが残したアルバムを用意して下さっていた。若き日の小生の叔父さんが写っているという。

B5ほどのアルバム。他でもこのように黒っぽい立派なアルバムを見た。戦前の流行だったのか。

B5ほどのアルバム。他でもこのように黒っぽい立派なアルバムを見た。戦前の流行だったのか。

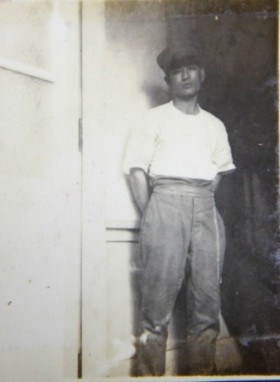

昭和12年、若き日の叔父さん。父より3つ下、ハンサムで優しい人だった。

昭和12年、若き日の叔父さん。父より3つ下、ハンサムで優しい人だった。

逞しい人生を歩まれ、今から15年ほど前に90才近い年で亡くなられた。

写真は満州時代に入院中の戦友を訪ねた時のものらしい。

人様のアルバムで若い叔父さんと出会い、よけい好きになった。

さて私たちにとって、誰かの人生を、誕生から老後まで見ることはそう容易でない。年下で若くして亡くなった人の人生は誕生や幼年時代から知り得るが,、最晩年まで見切ることは中々難しい。

またその人が長年生きて亡くなられる場合、大抵年上の自分が先に倒れるので多くは叶わない。

親や子についてもしかりであり、他者の長い生涯を目の当たりにするのは、よほど元気で長生きしない限り実現しない。

(6つ年下の人が90才で亡くなるまでを見るには、自分は97才まで正気で生きていなければならない)

ただ幼年、若年、青春、新婚などの写真がある人が長生きされた時、生涯はよりリ近くリアルに感じるだろう。

しっかりしたアルバムを残された昔の人たちはその点で立派だ。

人生では親子はじめ人の距離や情愛は様々な事に影響される。

しかし単に写真が揃っているか否かで、親近感に差が生じる事はあり得るかもしれない。

この事では、ペットにおいて事情が異なりそうだ。大抵生まれたてから、長生きなら老衰まで共に暮らし生涯を目の当たりにする。

先日樹下美術館を訪ねられた犬の飼い主さんが、長生きされた愛犬の死を大変に悲しまれたのもなずける。

いつか私も乱雑な写真をちゃんとアルバムにした方が良いのか。

また一般に、写真以外でも聞いてくれる人がいるなら、上手に自分の昔話を話す(伝える)ことも良いことだろう。

晩年の母から、幼少や青春の話を何度も聞かされたが、そのことで母を深く好きになった。

何はともあれアルバムはどんな人生でも自らを完結させ得る唯一単純な手段であろう(当面誰も見てくれなくとも)。

介護の形 遠距離介護。

刈り入れ時の農家を悩ませた台風の雨が去ると、一転して晴天が続いています。樹下美術館の庭で早々とニシキギが紅葉し始めました。

ところで以前から当館には介護にまつわる方たちが訪ねて来られます。地元で在宅介護の方、近くの施設や病院に入っている人への訪問、そして遠くから当地の親ごさんや病人さんを訪ねる方たち。時には介護する方される方がご一緒でお見えになることもあります。

介護はご本人の状態とご家族の事情などでおおまかに幾つかのパターンに分かれます。そのうえ状況によってそれぞれの形が移行しあうこともよくあることです。いずれでも介護者ご家族の思いは様々で、何かと気がもめ心重いこともおありと思います。

当ブログではよく在宅介護の事を書かせて頂いてます。しかし遠くから親ごさんや病人さんを訪ね、樹下美術館へ寄られる皆様もよくお見受けします。東京→新潟市の方が、わざわざほくほく線で来られたこともありました。

私の知人友人では東京→四国、東京→新潟県岩船郡、東京→上越市、上越市→隣県、大潟区→妙高市、上越高田→大潟区、さらに町内同士など大変な遠距離から近隣まで介護、看護で往来している方達は少なくありません。

地元の介護支援(サービス)を受けながら、兄弟姉妹の分担で、あるいはお一人で、病を、食事や着替えを、転倒を、周囲とのことを、冬場の雪を、認知症を案じながらの訪問と別れ。老親が独り暮らしの場合、特に大変だろうと想像しています。

長い時間ガラス窓からずっとカフェを覗いていたというイナゴ。

長い時間ガラス窓からずっとカフェを覗いていたというイナゴ。

(写真はいずれも一昨日です)

どうか皆様、ケアマネと密に連絡しあい、ご自身のことも気をつけて頑張ってください、応援しています。

敬老の日 台風18号の影響 雁子浜の夕空。

敬老の祝日の本日、台風18号は新潟県上越地域に雨の被害をもたらした。

雨を避けようと昼前に東京へ立った長男たちは、やはり高速道路の通行規制に遭い、ある区間は一般道へ降りたという。

早くから多くの河川で増水の警報が出続けていた上越地域。夕刻5時頃とうとう矢代川の堤防が決壊したと報じられていた。

氾濫は避難を促すだけで、目の前で進行する堤防決壊までは防げないらしい。川の怖さであろうが、歯がゆさも感じた。

避難所のニュース映像に妙高市の親戚の地名が出ていたが、水害は免れたと聞いた。堤防決壊の映像はひどいものだったが、その後も大丈夫なのだろうか。

夕刻に向かって雲が切れてきた。大潟区雁子浜は日没後に鮮やかな空。

夕刻に向かって雲が切れてきた。大潟区雁子浜は日没後に鮮やかな空。

台風一過の夕は何時までも空が明るいことがある。

敬老の日だった。現在104才の方と間もなく104才を迎える方を月一で訪問させて頂いている。いずれも女性。104の方は100才で大腿骨頸部骨折の手術をされたがベッドサイドに端座され、しゃんと話をされる。もうお一人は普段よく眠っていらっしゃるが、デイサービスに週二回通われ、耳のご不自由があるものの、目立った認知症もない。

お二人とも長生きの愚痴を仰ることがある。しかし、「またおばあちゃんの顔を見に来てもいいですか」と言うと、お二人とも同じように手を合わせて拝む仕草をされる。

この方たちに共通する生活方法や身体の特徴を一概に言うことはできない。ただ酒たばこをせず、一生懸命身体を使って働いたことのほか、ご家族の暖かな見守りと敬老(愛老)の姿勢が共通していると思う。

週一回特養に出向いているが、私が知る範囲でこの年まで比較的お元気なのは在宅の方たちのようだ。

夏の話が二つ。

明日はとにかく雨が降るらしい。近くの家庭菜園で、早々に夏の畑に見切りをつけ、秋に備えて耕やし始める人を見るようになった。暑さのなか、乾いた畑にモウモウと土ぼこりが立ち可哀そうなくらいだ。しっかり降って是非とも慈雨になってほしい。

さてお二人の以下のお話に感心している。

●超ご高齢の方にこの暑さは厳しい。しかしあるせがれさんの介護は非常に熱心だ。

「朝食はいつもの時間だと全く口を開けなくなりました。しかし時間を遅らせると反応するようになりますね」

相手に合わせていく、なるほどである。こうして一日2食になることもあり、それはそれで良いのである。

「ウトウトしてなかなか口を開けない時は〝婆、さあさあ畑の草取りに行くでね〟と声を掛けるとぱっと眼を開けて少しは食べます」

まず眼を開けてもらう、これも上手だ。介護者はお母さんが最も夢中だったことをちゃんと知っていらっしゃる。

手を掛けるだけでなく深い愛情と洞察。せがれさんには同行の看護師ともども感心させられている。

「少しでも親と話をしていたいのです」と本日の帰り際に仰った。

●夕刻来られた方が仰った。

「夏休みは次々に子ども夫婦や孫がきて、今日やっと皆帰りました。私は夏の我が家を〝民宿・赤字〟と呼んでいます」

我が家も梅を干す 「まー」と言うお年寄り 単純な誕生・多様な死。

昨日在宅で伺ったお宅の庭に梅が干してあった。本日は我が家でも妻が干した。昔ながらのローテクは目に優しく心和む。(梅は家で採れたものと頂き物が半分ずつだったということです。)

本日の新潟県上越市の最高気温は32度。週間予報は30~33度と示され、関東以西などよりやや低目のようだ。

日中お二人の高齢者が38度まで発熱されたが一過性だった。

盆はショートステイの利用が増える。来客に忙殺されたり介護者も一息つきたい。しかし如何せん患者さん自身急な弱りが見える時期でもあり、予約はしても利用の可否は気がもめる。

本日伺ったお年寄りは間もなく100才になられる。半年前まで大声を出されていたが、この数日は「まー」としか言わなくなったという。額を撫でて「どうですか」と尋ねると小さく「まー」とおしゃった。

〝すみません〟が短くなって、ついに「まー」だけになったと聞いた。やはり生まれた姿に戻るのか。

それにしても死は絶対運命にもかかわらず、自分のこととなると具体的なイメージを容易に作り難い。それは誕生と異なり遙かに多様で、人生の複雑さが深く絡んでいるように見える。

生まれた姿に帰るとはいえ様相は人の数だけ異なろう。死は誕生と同じく一瞬だが万差を経る。私たちは、あたかも生涯をかけて回り道をさせられている如くだ。このことはおそらくDNAの計らい(戦略)であろう。しかし全てを彼らの手にゆだねる訳には行かない。

可能な限り健康に留意すること。これはDNAによって複雑に仕組まれた生死を少しでも単純化し、かつ豊かなものへと導くことの根本にちがいない。

もう一輪斑入りの桔梗が咲いた 再びの熱暑と高齢者の脱水。

梅雨明けしていて再び蒸し暑さが戻って来た。気温が上がりお年寄りには厳しい気象となった。特に超が付くような高齢の方は温度感覚が鈍く、暑さを訴えることもなく厚着のまま平気で過ごそうとされる。

一方で身体は敏感に反応していて、密かに脱水が進行した結果、倦怠、食欲減退、反応や動作の鈍化が急に始まることがある。本日は三人の方にこのようなことが起こった。30度を境に数度の上下で全く状況が異なる夏、お盆に向かって心配される。

一昨日掲載しました斑入りの白桔梗がもう一輪咲きました。

一昨日掲載しました斑入りの白桔梗がもう一輪咲きました。

大変愛らしく涼しげです。カフェの正面やや奥でひっそりと咲いています。

今日のおばあさんの話 再び牛 米の買い出しなど 大きなポンプ。

本日午前の仕事が終わる頃、実家が農家だった方の幼少の話を聞いた。80才半ば過ぎの方で、表情豊かにしっかり話された。昔の現実を見てこられた人の話は生々しく、いつもながら筆者には有益だった。

●牛

・農家に農耕用の牛馬は一般的だった。しかし小さな田んぼしか持てない家では、作業は主に手で行われていた。鍬を打ち農具を引く様子は辛そうに見えた。

・実家の牛はおばあさんに特別なついていた。普通ならスイカやマクワウリなどは皮を与えたが、「おまえは良く働くのでわしらと同じように食べなさい」、とおばあさんはしばしば実まで与えた。

●買い出し

・戦中戦後、米が統制され、時には米を隠していないか調べがあった。自分の所では米を保管するタンクの回りに蒔を高く積み上げて隠した。他の家でも色々工夫して逃れていたと思う。

・戦争直後、実家へ定期的に高田方面から奥さんたちのグループが列車で来て、内緒の米や野菜を買って行った。一通り選んで荷造りが出来ると、母やおばあさんがお茶を勧めた。魚のアラでだしを取った野菜の煮付けや漬け物などが用意され、こんな話が聞こえた。

「さあさあ、荷が出来たら汽車の時間までお茶でも飲まんかね」

「汽車なんかまだ何本でもありますすけ大丈夫ですわ、頂戴しましょう」

遠来の人は喜んでお茶を飲んだと云う。

・ときには古着と食糧の交換を求められたが、一帯では歓迎されなかったらしい。

●イモ畑

・当時サツマイモは貴重な食品だった。浜の方面にはイモ畑が沢山あった。イモの収穫が終ると畑に町から人が来た。小型の熊手で畑を掻き、残った小さなイモを探して持ち帰った。収穫後の畑なので、持ち主が咎めることもなかった。

●優しかった小学校の先生。

・子どもは農家の重要な働き手。自分は学校が好きだったが農繁期はよく欠席した。先生に以下のように言われたことがある。

「家が忙しい時は学校をいくらでも休んでいい。しかし仕事が終わったらまた一生懸命勉強しなさい」

Wという優しい先生でとても好きだったが、応召されて淋しかった。

皆様にお聞きしている話は特別な話題ではないかもしれません。しかし今後もお年寄りの昔話を書かせていただければ、と思っています。

おばあさんたちが生活した一帯の農業用水をまかなった大きな揚水ポンプ。

上越市大潟区は朝日池の土地改良区事務所に保管展示されている(昨年8月撮影)。

上越市大潟区は朝日池の土地改良区事務所に保管展示されている(昨年8月撮影)。

荏原製作所製で、高さは筆者の背丈よりずっと大きく、昭和9年から同58年まで活躍したと説明されている。朝日池から揚水し、大潟区、吉川区など270ヘクタールの水田をまかなったという。機械は見て判りやすく、重量感があり芸術的なかおりもする。

おばあさんの話が二つ 陶齋の器にアジサイ。

たまたまお二人のおばあさんの若かりし日、あるいはお誕生の話をお聞きしました。以下、今は昔の物語です。

●「若き日のおばあさんと牛」

かって戦時中、出兵のため農家に男手が足りなくなった。そのため娘だった自分が代掻きなどで大き牛を扱った。牛はおじいさんの言うことを聞かなかったが、私には素直だった。

仕事が終わると、「えらいえらい、よく頑張ったね。明日も頼むでね」と牛を撫でてやった。一方おじいさんは蹴ったり叩いたりして懲らして(こらしめて)しまったのではないだろうか。突然だったがもっぱら自分が牛を扱うようになった。

●「サナエという名」

サナエさんという名のおばあさんを診ている。もしやと思いカルテを見ると6月生まれだった。田植え時に生まれたのですか、とお尋ねした。

すると「家は農家で昔の田植えは6月でした。私はその田植えに生まれましたので、親は〝早苗〟という名を決めたそうです。しかし届け出た役所の人が、〝女だからカタカナでいい〟と言って早苗を消してしまったそうです。せっかくの良い名前をひどい話だった、と思っています」

季節はアジサイの盛りです。玉アジサイ、額アジサイ、誇るようにあるいは密かに咲いています。日ごと色を変えながら、梅雨時の庭を独り占めしているようです。

鉄絵の手桶花生(はないけ):陶齋さんは活けではなく生けの文字を使っています。

鉄絵の手桶花生(はないけ):陶齋さんは活けではなく生けの文字を使っています。

陶芸ホールに入ってすぐに手桶花生がお迎えしています。

陶芸ホールに入ってすぐに手桶花生がお迎えしています。

花は美術館や仕事場の庭から運んでいます。

写真は本日生けられていたアジサイ。園芸種がますます多様となり楽しめます。

「今年の展示はいくつか器に花を活けたために、場内がとても生き生きとしましたね」、とは常連の男性のご感想です。およそ4つの器に花を入れています。

上越市は牧区からウド コムクドリが巣作り。

いつしか連休も終了となる。これでと思っていた図録が終わらなかった。挨拶から書き直しているのだから仕方ないのか。

このたび牧区の縁者ご夫婦から新鮮なウドを頂いた。「親父もお袋も年をとったのに畑を作ったり山へ行ったり頑張っている」。連休に帰郷した息子さんの言葉に畏敬が込められていた。

私について言えば、かつて亡き両親特に父にはある時期からはっきりした老いを見るようになった。なにがしか昨日の延長であればいい、と漠然と思っているが、今日自分もそう見られているのだろう。

上越市牧区は府殿の山の幸、ウド。

上越市牧区は府殿の山の幸、ウド。

沢山いただきましたが、分けています。

本日初めて巣材をウロへ運ぶコムクドリのオスを見た。(あわてて撮っています。)

本日初めて巣材をウロへ運ぶコムクドリのオスを見た。(あわてて撮っています。)

つがいは昨年と同じかもしれない。特にオスは首周りの模様がとてもよく似ている。昨年夏、懸命な子育をてした後、鳥ながら老けたな、と思った。しかしすっかりリセットして今年の子育てに挑戦しているように見える。

野鳥には野鳥の厳しい生涯があるはずだが、日頃、ぼんやりしているせいか彼らに老いを見ることがない。自然界には感心させられる。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 野イチゴの赤い実 「ゑしんの里茶会」。

- 本日の蝶とカエルと雲そしてピアノ。

- 「お乳盲腸」とは何だったのか。

- 夏らしくなってきました。

- 36度にも届く暑さ アゲハと庭と薄茶で落ち着く。

- 保育園時代の記憶その1、巡幸列車のお迎え。

- 私の幼少 自他の個性が気になる。

- 糸魚川のゴルフ お孫さんの宿題から始まった花。

- 小津安二郎監督映画「麦秋」を観て。

- 開館の日 世界にまだまだある欠陥。

- 小津安二郎監督映画「晩春」を観て。

- 「名探偵ポアロ」のアール・デコ。

- フカミ美術主催、須坂市のお茶会へ。

- 5月、月末の空と時 独居老人の緊急入院。

- BSNテレビ「なじラテ」さんの取材。

- 路傍の花たちの競争、今年目に付くマンテマ 6月は良い季節。

- 小林古径記念美術館での呈茶 蘇った小山作之助のひ孫、故中島幸子さんのヴァイオリン。

- 明日の呈茶と講話に備えて。

- 田植えに麦秋。

- 付近はニセアカシアの花盛り 写真集「昭和のこども」、「筑豊のこどもたち」

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月