食・飲・茶・器

松雲山荘の初秋、そして別れがたき佐伯祐三展

午後の時間、前回に続いて二度目の佐伯祐三展を見に新潟へ。途中の柏崎では木村茶道美術館へ寄った。美術館がある松雲山荘のもみじが色づき始めていた。

美術館茶室の床(とこ)には玉船の「雪」ひと文字のお軸。床の花は黄ツリフネソウ、レンゲショウマなど5種が夏を惜しんで生けられていた。座って李朝(りちょう)あみがさの主茶碗(おもじゃわん)で飲ませて頂いた。迫力の茶碗は見どころが多くて、心に残った。

妻は道入の茶碗で飲んだ。替茶碗(かえじゃわん)が道入とは驚くべきことだが、ここは一貫して貴重な実物で広く茶を呈する姿勢を続けている。

※玉舟(ぎょくせん):17世紀の臨済宗大徳寺派の禅僧。同寺第185世住持。

※道入(どうにゅう):軽く柔らかい楽茶碗は利休によって重んじられるようになった。楽茶碗は初代楽吉左衛門(長次郎)から15代継承され今日に至っている。3代道入は特に人気が高い。

何かと時間が足りない常で、新潟市の佐伯祐三展は立ち話をする程度しか見られなかった。もう一度別れを告げに行ってみたい。

|

|

| 素晴らしい生け垣 | 心こもったお手前 |

|

|

| 朱欄干 | 色づきはじめたもみじ |

|

|

| 茶室に向かう階段と彫像 | 手水鉢(ちょうずばち) |

泉州の水なす

関西の方から水なすの漬け物を頂いた。大阪府下、泉州で栽培される非常に水分の多いなすとあった。同地域の夏の農作業ではこれを食べて渇きを癒すことがあるらしい。初めて見て食べた。

皮は厚く柔らかで、切らずに裂いて食べてと書いてあった。試みると簡単に縦に裂ける。包丁を入れたのに比べるとざっくりとした水気の食感が違う。浅漬けの塩加減もなんともさっぱりしていた。

泉州と言えば利休。そして秀吉、はては上洛した景勝、兼続、実頼もこれを食べたのだろうか。

さて天地人は政宗の進出が急だ。兼続たちも東北の備えのために、ここ上越・春日山を離れる日が近づいているようだ。徳川vs秀吉の渦中で兼続たちの苦労が続く。

美術館でトーストもライフスタイルに

ちょうど二年前の6月10日、樹下美術館はスタートしました。親しみやすい倉石隆、齋藤三郎の二人の作家に恵まれて、穏やかな2年の歩みでした。

歩みは多くの皆様に支えられました。お一人、お友達、カップル、ご家族とさまざまに訪れていただきました。リピートされる方が多いことも有り難く、大変勇気づけられました。

開館以来、折々に新たな作品が現れて、図録制作が延び延びになっていました。今年中にぜひ完成させたいと思います。どうかご期待ください。

お陰様で遠方の方も少しずつお見えになるようになりました。小ぶりな所ですが、手入れ怠りなく皆様をお迎えしたいと思います。

美術館でトーストもライフスタイルに。

今日から新潟県は梅雨入りということ、いかにもという空模様になりました。

春二品

知り合いからタケノコ、午後には鯵が届いた。シーズン真っ盛りのタケノコは山タケノコで、上品な風味がある。とても人気があり、この時期急峻な山や県外までタケノコ狩りに出掛ける人もいる。今日の方は「思わぬ所にありました」と仰った。見映えのいいタケノコは、秘密の味までしそうだった。

そして夕刻、ある漁師宿から立派な鯵を頂いた。鯵丼もしましょう、と家内。春盛りの貴重な頂き物の日だった。このところ畑や庭にちゃんとした雨がほしい空模様が続いている。

お茶碗そして上越の雪月花

本日午後、貴重な抹茶茶碗に出会えた。齋藤三郎の高田における若い時代の作品である。弥彦神社の宝物・大鉄鉢(重文)をならって作られた器、と古い包みに書かれている。やや小ぶりで素直な姿。黒と茶に意図された鉄釉が絶妙な案配に焼成されている。

わざわざ遠方から運んで下さった方は、戦後上越で堀口大学、濱谷浩、小田嶽夫、市川信次氏らを身近にして育たれた。茶碗は当時の文化の賑わいから自然に生み出されたであろう何とも言えない品格を漂わせている。

皆様にお見せして、という言葉が有り難く、今秋にはぜひ展示したい。

さて昨夜は14夜で、今夜は15夜満月。お天気に恵まれ高田城趾の桜も一段と冴えていたにちがいない。冬から春へ巡る上越の雪月花、、、。

恩師を偲んで

昨年春、二十数年お世話になった裏千家茶道の師が亡くなられた。まだお年を残した病は本当に残念だった。本日昼、ご遺族をお招きして先生を偲ぶ茶会があった。弟子は28人集まった。床(とこ)に古写経切れと小さな遺影。ご遺族の手になる黒釉の花生けに、バイモユリと利休梅が静かに入った。

濃茶(粘りのある抹茶)の一碗目をご遺影の前に運び、皆で合掌した。泪を禁じ得なかった。ご夫婦仲の良い優しい先生だった。わずかでも先生に誉められたくて稽古に通った。

昔、私が茶会で初めてお点前をした時のこと。見知らぬお客様に囲まれた小間で手の震えが止まらなかった。終えると、恥ずかしさから逃れるように水屋(点前の支度をする場所)に下がった。手の震えのことを先生に話した。

すると「堂々と見えていました。手が震えるのもご馳走のうちです」と仰った。この言葉にどれだけ救われただろう。慰めと茶の心が染みて、めげずに続けようと思った。かみしもを嫌われた先生の追善、老若揃って心から偲んだ。「遅くなりました」とご本人の声がして、戸口が開きそうな気がしていた。

帰りに美術館に寄った。バスが来ていて長岡市から大勢のお客様だった。カフェに入り切らず外のデッキに案内した。何人かの方はそこでも座れず、「構いません」と仰って立ったままお茶を飲まれた。朝日酒造の文化事業のお客様だった。恐縮と感謝を禁じ得なかった。

今夜の天地人。景虎から笑顔が消え、景勝は「まさか武田の姫と」。筋は絡み、本旨は何か戸惑う。二人でまとまることが出来なかったのが、かえって不思議な気がしてくる。これが戦国時代なのか。いよいよ次週、、、景虎美しかれ。

日曜日の色々

今日は妻と上越市寺町の名刹「浄興寺」で行われる茶会に出掛ける日。昼前、妻の友人を迎えに伺うと「トキが近くに来ているらしい、夫が行っている」ということ。とうとう見られるのか、現場に急行した。

場所は美術館から車で5分ほどの近場。大型レンズを構える人たちや車が四方を遠巻きにしていた。私たちが居たのはトキから3,4百メートルの距離だろうか。トキは白い小さな点としか見えなかった。大勢に囲まれて気の毒だが、トキのオーラは大したものだった。遠くながらトキと共にした幸せを感じた。一日でも長く居てと祈る気持ちで去った。

寒気のもとで晴れた茶会。まず浄光寺の奥様が支度された美味しいお昼を頂いた。それから濃茶席へ。しみじみとした良いお席でお茶が美味しかった。濃茶はいつも緊張するがご亭主が場を和らげて下さった。薄茶席は明るく溌剌としていて楽しませて頂いた。両席ともお手前が心こもり御菓子も美味しかった。帰りに見た境内の梅が茶会の最後を飾るように咲いていた。

夕方、美術館隣接の庭で3株の「京がのこ」の株分けをした。庭は寒かったが、昨年植えた百合が一斉に力強い芽を出している。沈丁花が香る庭でシジュウカラが盛んに巣箱を覗いていた。

夜は天地人。武田側は直近まで迫っているはずなのに、あまり緊迫を感じない。また当ドラマは大勢のシーンが軽めで、人物が少ないほど場が生きる印象がある。うまい役者さんたちの本領なのか。

御館の乱は思ったより丁寧に進められているが、やはり難しそうだ。過酷な戦乱場面を避けて筋回しとせりふで越えていくのだろう。あっさり扱われた景虎がとても哀れに写った。

追加です:昼間見たトキはno3の雌らしい。佐渡で放鳥されたトキ10羽のうち残った全ての雌(4羽)が佐渡を離れて本土に飛来してしまった。想定外のことと思われ関係者の困惑が想像される。No3は上越市から長野県に出て、千曲川を回って再び上越市に戻った。すでに500キロ以上を移動したのでは。

壮大な逡巡をみていると、雌たちは強い雄を求めてさまよっているように思われてきた。昼間感じたのは悲しいオーラだったのだろうか。佐渡に残った4羽の雄にも辛いものがある。今後どうすればいいのだろう。

齋藤さんと我が家 4 餃子

前回の齋藤さんの湯飲みに続いて、今回は我が家への訪問を記したい。

多忙な齋藤さんだったが、時には我が家を訪ねてこられた。両親が上機嫌なのが何よりで、私たち子どももよく同席した。先生の声はよく響き、世の大家の話題から古美術のこと、地域の話など快活に語られた。万事自然で、座に笑いが絶えず、子どもでも楽しかった。

ひもとけば氏の18才からの10年余の生活は関西だ。しかも近藤悠三から富本憲吉へと、きら星たちへの師事だった。両師との出会いは齋藤さんの才能を開花させて余りある幸運だったにちがいない。さらにサントリー創業者鳥井信治郎氏の庇護で、いっそう文化への磨きが掛ったことと思う。

そんな齋藤さんが戦後、新潟の高田(現上越市)で仕事を始められた。作品、人柄とも人気があり、あっという間に内外の人々を魅了して、多彩な交流が生まれた。あるときなどは棟方志功氏を伴って我が家へ来られ、非常に驚いたことがあった。

齋藤さんは食通としても知られていた。その氏が当家で特に好んだのが餃子だった。昭和30年代なか頃まで、当地で餃子は珍しかった。満州仕込みの母の餃子は、皮が厚く具と油がたっぷりで美味しかった。応召で大陸へと渡られた齋藤さんは、ことのほか母の餃子を喜んだ。

何度かお子さんと甥子さんたちを引き連れて、賑やかに来られたこともある。私は餃子作りが出来たので、母と並んで台所に立った。ある時などは、出しても出しても皿は空となり、止めどなく焼き続けた記憶がある。

満腹のあとは子ども同士で海へ行った。高田はやや内陸なのでお子たちは海を喜ばれた。一行を後ろから写した古い写真があるが、懐かしい。二代陶齋の尚明氏とは時々お会いするが、そのたびに餃子のことは忘れられないと仰る。

昭和34、5年。大潟町の浜、帝国石油の人工島桟橋で。

時を惜しんで

今夕刻、土日の上京から帰りました。10月7日に見残した国立新美術館のピカソ展を観てきました。いつものように東京のN、浜松のK、上越から小生で同級生夫婦が集りました。年に一度のつもりが、今年は先回の2ヶ月後にまた会ってしまいました。

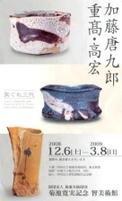

土曜の夕刻はKの提案で、虎ノ門・智美術館(とも美術館)で加藤陶九郎・重高・高宏の三代展を観ました。美術館では魅惑的な階段に導かれて地下へ下ります。光を落とした館内で、志野・黄瀬戸を中心に織部、黒織部など一統の優作が高質な照明に映えて楽しめました。

翌日曜日、開館直後に入ったピカソ展は最終日です。大勢の来館者がありました。人生を共にした女性が変わるたびに変化を遂げたピカソ芸術。しかもそれぞれが時代を切り開いたのですから驚きます。徹底したデッサンと線の訓練、さらに貴重な天賦があったに違いありません。余談ですがここでも額が簡素だな、と感じました。地元の美術館が修復中の海外巡回展ですから、額も仮のものなのでしょうね。少し残念でした。

土曜は夕食を4時間、そのあとK夫婦と前回のシガーバーで2時間。沢山話をして冬の宵を惜しみました。松永弾正のきわどさを語り、脂質の最前線を説明した学者N。兼続を知っていて嬉しかったです。探求の人Kは加藤陶九郎の永仁の壺事件とその背景を話し、ジャズを聴くようになったと語りました。

ありきたりながら、小生は映画「ファニー」と「シェルブールの雨傘」です。よく似たストーリーと音楽の良さなどを話し、若きレスリー・キャロンとカトリーヌ・ドゥヌーヴを懐かしみました。

最後にフランス映画「田舎の日曜日」(1984年カンヌ映画祭監督賞)をKに勧めました。1912年、パリ郊外に年老いた画家が住んでいます。秋晴れの日曜日、汽車に乗って新興サラリーマンの一家が父である画家を訪ねて来ます。遅く一人、新しい車でやってきた娘は実は失恋したばかりでした。娘は父を川辺の賑やかなカフェに誘います。カフェで娘は父の手を取って立ち上がり、楽師のワルツに合わせて踊ります。

哀愁をおびた素朴なワルツは、100年前の現場から聞こえてくるようです。ルノアールが描いたような人物たちが居るこの場面、不思議と胸が熱くなります。ほかにフォーレのピアノ5重奏曲が落ち葉や過ぎゆく時を慈しむように奏でられます。やや退屈かもしれませんが、忘れられた過去の人々と時間を共有できる不思議な映画です。

|

|

| 夕刻の智美術館入り口 | 付近の桜坂 |

|

|

|

膝掛けと温風/桜坂のカフェ |

国立新美術館の壮大なカフェ |

|

|

|

智美術館/切符

|

ピカソ展/絵はがき |

糸魚川うるわし

さる5月25日(日)、隣接の糸魚川市でお茶会がありました。知人の奥様の初お手前です。実は私たち夫婦には合わせると要介護度が8になる三人の親がいます(4人で16!もの知人がいます)が、糸魚川への50キロはokでしょう。で、初お手前の応援団で駆けつけました。まず訪れた会場は雨上がりの翡翠(ひすい)園。多くの名石があしらわれた壮大なお庭付きの茶室でした。「葉々起清風」のお軸に、黒船の花器で笹百合とヤマボウシに迎えられました。さわやかな長久窯、和やかな席主様、初のお手前は息整え真心込められて満点。美味しいお茶とお菓子に大安楽でした。

次いで近くの玉翠(ぎょくすい)園へ移って立礼(りゅうれい)席に座りました。こちらは同業の大先輩ご夫妻のお席でした。風炉(ふろ)の灰景色がまた素晴らしく、二碗をはじめ諸器まことに麗しかったです。お二人から家族のようにしていただいて幸せでした。

その後、隣接の谷村美術館へ。久しぶりにお会いした曼珠沙華、天彦、聖観音、、、。仰ぎ見る仏は、年とともに有り難みが増して名残は尽きませんでした。帰宅しますと親も無事。これまた大安楽でしょう。

翡翠園の門

翡翠園内

谷村美術館の回廊

谷村美術館

茶も石もみどり麗し糸魚川 仏もおわして名残尽きなし

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月