食・飲・茶・器

年末に奉公を思ってみる その1:言葉と行儀 尚明さんの来訪

父を継いで上越市大潟区で開業していつしか36年が経っている。一つ急患を振り返れば、当初は入院よりまず往診だった。自家用車も救急車も一般的ではなかったせいでもあろう。そのことは当地だけでなく、時代の事情はいずれも同じではなかったかと考えている。

お陰で沢山の急場を経験させていただき、ためになった。今回は疾病でなく家の様子などを綴ってみたい。

例えば夜10時すぎにこんな電話が掛かる。

「ああ先生かね、オラチのオッカが寝るセッたら心臓がコワイセッてるんだわ、来てくんないかね」。

それまで過ごした東京だったら多分こうだ。

「夜分申し分けありません、先生ですか。○○の▽▽ですが、妻が寝ようとしたら心臓がつらいと言っています。恐れ入りますが来ていただけませんか」

奇妙なことに電話は何処の誰だれも言わずに始まることが少なくなかった。急患とはいえこれは一体何だろう。

ところが家に伺ってみると様子が違うのである。

家族の誰かが家の前に出ていて、「夜分お疲れさんです」と言って鞄を持って歩こうとする。

診察が終わると「有り難うございました」と言って、先を歩き、雨ならばカサ差そうとされた。特に在(田んぼのある地域、山に近い地域)に行くほど丁寧を感じた。

電話と現場のあまりの違いが不思議だった。電話のぶっきらぼうは急用だからか、あるいは電話に不慣れなのか、それとも料金がかさむので短いのか、などと考えたがよく分からなかった。

ところで、今ではさすがに少なくなったが一部ご主人の無関心も考えさせられた。夜間に往診をしても居間でタバコを吹かしてテレビを見ているだけ。親のことなのに顔も出さなければ挨拶もせず、みな奥さん任せという家も珍しくなかった。

そんな中で言葉も行儀も良い奥さんやお婆さんとたびたび出会った。不思議だな、と思っていたが、後で彼女たちには奉公に出た人が少なからずいる事を知った。

「はい」、「いいえ」、「わかりました」、中には、「左様でございます」etc。これらを聞いて、奉公に行きましたか、と尋ねると「行きました」と仰る人が多かった。

行儀でも目を見張ることがあった。玄関に伺うと小走りで出て座り、手の先をきれいに合わせてお辞儀をされる。帰り際も、ススと先を歩き、「履き物も揃えませんで」と言いながらひざまづいて靴を揃えてくれるのである。

知らなかった世界、奉公。時間をみて皆様からいくつかお聞きした。知らなかったのは自分だけかもしれませんが、機会をみてまた書かせていただきたいと思います。

本日午後から陶芸家、二代陶齋・齋藤尚明さんが母の弔問にこられた。50年以上も経つが尚明さんたち陶齋のお子や甥姪の皆さんは陶齋とともに何度か我が家に来られた。

本日は家で食べた母の餃子のことを仰り、庭の起伏や海への道なども覚えておられた。わずかに残ったシュトーレンをごいっしょした。

長い間楽しみました、とても美味しかったです、ごちそうさまでした。

長い間楽しみました、とても美味しかったです、ごちそうさまでした。

現在22:30をまわった。風強くごーごーと海鳴りが聞こえる。明日の予報も悪いが風雪は弱めにしていただきたい。当院は紹介状をよく書く。本日はこれから二通だ。

妙高市山本製餡所の栗羊羹 暮れの灯り

いつも楽しみにしているブログ「軽薄短笑」さん。ある日の記事に、かって使用したワープロ東芝RUPOのフロッピーを標準テキストに出来なくて困った、と書かれていた。

私の家の片隅に比較的後期のRUPOがひっそりと眠っていたので、お貸ししますと、ブログ主のK氏にメールした。

話が進んで樹下美術館でワープロをお渡しすることになった。普段ブログがきっかけでその筆者とお会いすることはまず無い。お会いしたK氏は心身ともにきりりとして、いかにも磨かれた人の印象を受けた。

RUPOでPC向けにテキスト変換するには、1ファイルごとに新旧フロッピーの入れ替え作業が必要となる。メカ音痴の自分が操作に到達するのは大変だった。しかし封印された自作文やデータがよみがえるのはある種感動もあった。

氏は私の何倍もRUPOの記録があるらしかった。メカに強い方と想像していたが仕事量は膨大だったことでしょう。

本日全てを終了したと仰って機械が帰って来た。妙高市の山本製餡所の「栗羊羹」を頂戴した。ずっしりとした手応えの羊羹はとても美味しかった。お忙しいのにわざわざお寄り頂き、羊羹も頂戴し恐縮した。これからも「軽薄短笑」さんの益々のご活躍をお祈りしたい。

一昨日の夜、友人と会食した帰り道、代行の車窓から撮った灯りの軌跡。

一昨日の夜、友人と会食した帰り道、代行の車窓から撮った灯りの軌跡。

自分にはこんな造形を描こうと思っても描けない。写真なら簡単なのに。

甥夫婦が作ったシュトーレン

新婚の甥夫婦からシュトーレンのプレゼントがあった。心暖まるラッピング、二人ともパン職人なので見るからに美味しそうだ。シュトーレンは上越でも売っているようだが、私たちは初めてだった。

ドリー・バーデンの器で味わってみる。

ドライフルーツやナッツが入った重めの菓子パンで表を砂糖で白くしてある。ドイツ発祥のこの食べ物はクリスマスまでの4回の日曜日ごとに切って食べるのが伝統らしい。しかし現在では時節にこだわりなく食べられているという。

歯触り風味甘さみな素晴らしく、“美味しい!”と言って妻と顔を見合わせた。

歯触り風味甘さみな素晴らしく、“美味しい!”と言って妻と顔を見合わせた。

これからどんな風に変わるのか、クリスマスまで毎週少しずつ食べてみることにしよう。

ドイツ語シュトーレンは英語のストールであろう。白いおくるみ(シュトーレン)に包まれた赤子のイエスを現しているようだ。それをスライスするのはやや気が引けるが、有り難く賞味した。

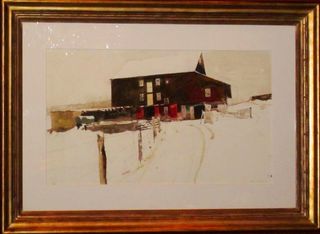

画家篠崎正喜さんから

画家篠崎正喜さんからメールが来ていた。今夏亡くなった拙生の母のこと、昨年亡くされたご自分のお母様のことが書かれていた。

氏は都会の親子暮らしの中で、多くの病を越えられた97才のお母さまを在宅で看取られている。

最後に以下の文面があった。

当初の嵐のような喪失感は薄れ、

今は深々と冷える、厳冬のような寂しさです。

人は自分のためには生きられない。

人は誰かのために生きている。

つくづく、そう感じています。

今までは母のために頑張って来ましたが、

これからは広く社会のために生きよう、と思っています。

今、人生を集大成する作品シリーズに取りかかっています。

添付にあった篠崎正喜作:夜明けのダンス、クリックして見てください。

あるクライアントの依頼で描かれた若き日のお母さまのイメージ絵。

いつもながら美しい色彩。タッチが少し変わったようにも思われるが

それがまた楽しい。

●篠崎正喜さんのホームページから ●美しいピクチャーブックと●興味深いブログが見られます。

そして本日氏からピエール・マルコリーニのチョコレートが届いた。

お洒落な黒いボックス。

あっという間の半日 宇喜世の茶会と戸野目の保阪邸

昨日は二日続きの穏やかな一日。昼過ぎに髙田仲町・宇喜世(うきよ)であった越後城下町髙田茶会に行った。大先輩の薄茶席と先輩奥様の濃茶席に座らせていただいた。

薄茶席の待合、本席とも掛け物は良寛の賛だった。懐かしいお茶碗は相馬御風が筆を執った若き日の荒川豊蔵の志野。水指の浜田庄司は薄青色を漂わせ昨日の空を写す趣だった。

お濃茶席の花入れは金森宗和の竹一重切で重厚。オトコヨウゾメの照り葉とつつましやかな白椿の蕾が生けられ、秋冬の移ろいを現していた。オトコヨウゾメは樹下美術館隣接の庭にもあり、嬉しかった。

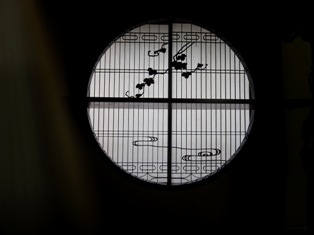

宇喜世待合の丸枠飾り障子

宇喜世待合の丸枠飾り障子

待合別室で長瀬幸夫氏による齋藤三郎作品のコレクションが展示されていた。代表作が網羅され長瀬氏にもお会いでき、熱意に感銘を受けた。和ガラスのコレクション図録も見たが、華やかさと親しさに目を奪われた。

秋の午後は早い。公開中の戸野目の旧保阪邸も急いでお訪ねした。観光バスが来ていて大変賑わっていた。頸城一の大地主の建物と庭は壮大で豪奢、時代の意気と文化が濃縮されていた。音楽が流れ、コーヒー、御抹茶のもてなしもあった。

旧保阪邸:怡顔亭(いがんてい)の和風シャンデリア

旧保阪邸:怡顔亭(いがんてい)の和風シャンデリア

今秋最後の週末の半日は濃厚で、あっという間に過ぎた。

赤いバイク 映画「サイドウェイ(Sideways)」

通りかかった小学校時代の同級生の家の前に小さな赤いバイク。

イチョウの落葉と似合っていた。

映画「サイドウェイ(Sideways)」の日本版予告

先日一緒に食事をした旧友から是非観てといってビデオ「サイドウェイ:Sideways」が届いていた。我が家にはデッキがないので午後から電気スーパーで鑑賞用を一台買った。一万円でおつりが来た。

映画は二年前に離婚しワインに目がない男と、一週間後に結婚を控えながらまだ女に目がない男がカリフォルニアを旅する物語。

悲しさと滑稽さを織り交ぜて希望の味を残して終わった。2004年制作の映画はアカデミー脚本賞とゴールデングローブ賞を受賞して非常に評判だったという。

有名な映画のようだが私はもちろん初めて。ワイン好きの特別な幸福を羨ましく思ったが、あんなに飲んで体をこわさないか心配にもなった。

ところで父は昭和30年前後から葡萄作りに夢中になった。巨峰と沢山粒がなるデラウエア(だったと思う)を育てた。特に巨峰には傍目にも痛々しいほど心身を費やしていた。

剪定、肥やし作り、施肥、水遣り、受粉、袋掛け、、、。長靴を履き小さな畑で葡萄と格闘する父は別人だった。

まだ果物店になかった巨峰を数粒から真剣に収穫し、糖度を測り計量していた。大きな房が獲れると友人たちの家を回って配った。

もう一つの葡萄はジュースにされたが、冬になるとワイン風になった。

TASTING

昨日のノートに旧友がワインを選んだことを書いた。私などには遠い領域だが、彼のワイン選びは現実的な幸不幸の問題に見える。

このたびの食事の10日ほど前、「店を決めたからホームページからメニューを見て選んでみて」とメールが来ていた。コースではなくアラカルトにしようというこだわりも伝えられた。

私はホームページを見て牡蛎は必須、肉料理を一品と返事した。昨今肉がきつく感じられるが、ワインは自分のおごりにしたいという、彼の好みを考えてそうした。

そもそも彼の人にあって年に一回の食事はただ一点、いかにワインを選びメインに合わせるかにあろう。予め私たちに何が食べたいのかを聞いた時点で、あれかこれか、幸福な思案がはじまるにちがいない。

さて当日自分にはほぼ決めていたワインがあったという。ソムリエとの前段はそれがどんな状態で店にあるかの確認だったのか。幾分若いソムリエは一度下がると戻って来て、またひそひそと始まるのだった。

私たちはメインを肉でと伝えていたが、何の肉か決まっていなかった。メニューを見ながら5人そろって鴨を選び彼も同意した。ワイン選びは流動する現場のスリルも楽しむように写った。コースではなく、アラカルトを提案していたのもうなずける。

鴨ということでソムリエとの間になにやら事案が生じている模様だった。「もうちょっと待ってて、今決まるから」、という彼は幾分興奮していた。ソムリエの助言を容れて冒険をするらしい。

幸福のワインは決まった。ある種地味ながら穏やかな存在感を漂わすワインが登場した。しかし雑談と食前酒で出来上がりそうな私たちの無知は、もっぱら鴨や佐渡のいちじくなどを賞賛するのだった。

さて翌日家に帰ると以下のメールが入っていた。珍しく長文だった。昨日のワインC・C・Bの感想が述べられ、何ともいえない思いがありました、とあった。彼自身ほろ苦かった様子がうかがえる。

“開高健が良い酒ほど水っぽくなっていく事を書いています”と書かれ、以下のように続いた。

●当日、ソムリエの意見を取り入れて決めました。気に入った映画「サイドウェイ」の思いがあったから、一度飲んでみたかった。

サイドウェイのDVD送ります、奥さんと観てください。

映画の中で恋人になる女性のこんな台詞があります。

“ ワインは日毎に熟成して複雑になっていく

ピークを迎える日まで

ピークを境にワインはゆっくり坂を下り始める

そんな味わいも捨てがたいわ”

素敵なヒロインの言葉でした。 でも、鴨にはC・M・R(彼が想定して臨んだワイン)がよかったかな。

人それぞれ向きは違う。彼の味への探求は続く。若い時に様々な香辛料を蒐集し自分でカレーを作っていた。何人かで食事をすれば、お互い違うものを頼もうや、と言う。出てくる他人の料理を「ちょっと」と言ってはつまむのだった。ワインも長い探求の延長線上にあるのだろう。

年と共に夢見る人の向きはますます貴重になる。

旧友と食べ、そして観た週末

昨日午後上京し二組の同級生夫婦と会って食事をし、翌日は11時からゴヤ展を見た。学生時代と医局時代をともにし、毎年一度こんなことをするようになって10数年が経った。

食事をした店でアンドリュー・ワイエスの絵に出会うとは(ワイエスの画集は樹下美術館のカフェに出ています)。

おごると言ってkが10分近くソムリエとやりとりしてワインを選んだ。その味わいは初冬の蘆原の香りがする詩的な一本だった。

厚岸(あっけし)の牡蛎は抜群で、肉や果物もよく選ばれていた。親の介護、自分たちの健康、昔話などをぐるぐる回しあい、3時間はやはりあっという間だった。

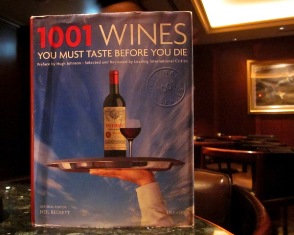

ウエイティングルームの本:死ぬ前に飲むべき1001のワイン。

ウエイティングルームの本:死ぬ前に飲むべき1001のワイン。

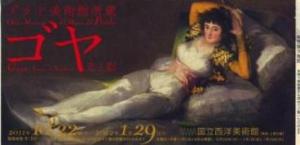

「ゴヤ 光と影」展 チケット

ゴヤ(フランシスコ・デ・ゴヤ)展は賑わった。お目当てはカラフルな着衣のマハだが、素描と版画の小品によるモノクロがむしろ強烈な印象だった。これら100点近い作品には、人の欲望や戦争の際限ない愚かさと残虐さが徹底して描かれていた。痛烈な批判は、彼が最初の近代の画家と呼ばれる所以にちがいない。

何とも愛らしい図録表紙(着衣のマハも選べるがこちらにした)

スペイン王子フランシスコ・デ・パウラ・アントニオの肖像

当肖像画の王子はあまりにも魅力的で、悲しいほどなのです。

今年の秋は 雪国にも赤い冬

昨夜から雨が続く。例年ならば木枯らしも吹く頃だが妙に静かだ。

落ち葉の片付けが厄介なケヤキはまだ本格的な落葉をしてない。ある方からせっかくの干柿をカビさせてしまった、とも聞いた。

始まりは南天の赤い実、紅の椿が咲く頃に冬は終わる

無為に春を待つだけでなく

心に赤い灯をともして一日ずつの冬を過ごそう。

いただいたお菓子は上越高田の伝統菓子で、いつかどこかで食べたことがある夜光パンだ。しかし今日の品には別名が付いていたような気がする。明日になったら分かるかもしれない。

瑞泉寺の一期一会 樹下美術館もぽつんとした引力を

日中さして寒くない雨の日。上越市南本町瑞泉寺で「邦和会 茶会(第三回」があった。

このところ続けて茶会に伺っている。母が亡くなって間もなく三ヶ月、まだ部屋にいるような気がするが外出に少々安心を自覚するようになった。

瑞泉寺。なかば落葉した桜の陰で聖人像が冬を迎えようとしている。

瑞泉寺。なかば落葉した桜の陰で聖人像が冬を迎えようとしている。

薄茶席は点茶盤による立礼で、時雨にけむる庭が見える開放的なお席。濃茶席では八畳間で開かれたばかりの炉を囲んだ。

いずれも心こもりのお道具に接し、熱い茶に一期一会を胸深く吸い込んだ。

帰りはしょっちゅう通る国道8号線。直江津方面から来て黒井を過ぎる右側、遠くに白い小さな建物が見える。以前は木造だったように思われるが、ずっとある。

写真のさらに左には長い間、松が一本ぽつんとあった。松は切られて10年近くたったかな、やはりいつも目をやっていた。

松も家もぽつんとしたものにはある種引力がある。小さな樹下美術館もそのような力を有していたい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月