食・飲・茶・器

頂いたギンナンが混ぜご飯に 原発と県知事選。

雲を見ることもなく晴れわたった土曜日だった。

本日殆どのお客様が男性だった、と聞いた。

美術館に、カフェに男性、きっと様になっていたことでし

ょう。

明日日曜日は当館には珍しく50名近く団体さんの予約

が入っている。

半数ずつ一時間を置いて来館され、作品鑑賞のあとカフェ

に入られるということ。

絵画ホールに8名様用のテーブルを出してお茶のサービ

スをする予定。

↑その路傍でひときわ明るく咲いているミゾソバ。

小さなお菓子のようだ。

↑日暮れ時、庭の落ち葉を掃き終えると大きな月が明るい。

明日が満月らしい。

↑昨夜頂き、妻が剥いていたギンナンが混ぜご飯になった。

頂いた生姜は味噌漬けになって向こうに、恥ずかしながら

左はスズキのムニエル、汁椀は鶏肉とカブのすまし汁で

した。

さて明日は新潟県知事選挙の投票日。

知事おろしと新聞の同調、終盤に於ける知事を巡る不可

解な動勢、心ない中傷、、、今夜の澄んだ月と反対に選

挙は汚濁の印象を深めた。

最大イシューと考えている原発は、一旦ことが起これば

広大な周辺地域で故郷を捨てさせる底知れぬ破壊力を

有している。

軽々に安全の担保を言うほど、原発の恐ろしさへの無理

解が露呈する。

事故に備えてヨウ素剤を手許に置かなければならない生

活など歴史的暗黒であり、事あれば離郷の止む無きなど、

何と無慈悲な施策であろう。

40年間真面目に納税してきた結果がこれだとは、涙が出

てくる。

もともと新潟県は穏やかで海山川田園に恵まれ、創造的

工芸、技術の盛んな県だった。

人々が安心して励み暮らせ、喜んで人が集まる県であるこ

とを心から祈り願っている。

上越市大潟区のルレクチェ。

昨年春新潟市の植物園の帰り道、蒲原平野の広大

な果樹園に目を見張らされた。

ふだん水田中心の田園風景を見慣れていたので余計

印象的だった。

その後、樹下美術館裏手の水田ほか広く営農している

ナショナルカントリーが洋梨「ルレクチェ」を栽培してい

ると聞いた。

当地で果物栽培!それも「ルレクチェ」とは果物好きの

自分には嬉しい話だった。

教えて頂いた畑は意外に近く、日頃よく通る場所のすぐ

裏手にあった。

畑は思ったより広く、爽やかな眺めだった。

果実は袋がけされ、熟するのを待っている。

これから収穫までさらに実を選んでいって美味しく仕

上げるらしい。

私が何でも描ける画家だったら、作業の人を一人入れ

てこの風景をゴッホのように描いてみたいと思った。

(出来れば花の時期と果実の時期の二枚)

収穫後一定の追熟期間をおいて販売するという。

デリケートな世話が必要な果物のようだが、今夏のよ

うに日照が十分だった年は期待できるのではないだろ

うか。

この秋、ぜひぜひ地元のルレクチェを食べてみたい。

包丁を研いで食べた熊本産のマンゴー。

地震以後、熊本県の農産物に目が行くようになり、この度ネットで

同県のマンゴーを求めた。

サイズは14,5×9,5㎝は普通サイズだろう。

指で押すとほんのわずかへこむ。

念入りに包丁を研ぎマニュアルに従って切って盛った。

外周を皮に沿って包丁を入れ、縦3本横5本の切れ目を深くつける。

夢のような2人分(一個の半分)のマンゴー。

(ペーパータオルを半分丸めて底に敷き盛り上げました)

紅茶を入れて食べたが、濃厚で滑らか、喉が痛くなるほど

美味しかった。

昨年3月から止めたアルコールに代わって四季折々の果物

を以前にも増して楽しめるようになった。

この度は1人1490円で包丁研ぎから切り盛りまで楽しめ

ました。

マンゴーは完熟で届けられますので、なるべく早目に食す

のが良いと思いました。

新潟市で6年ぶりの母校同窓会。

午後から母校の新潟支部総会に参加した。

毎年行われているが、私は6年ぶりの参加だった。

曇天の空が新潟市へ付く頃は晴れ間を見せるようになった。

午後3:30から総会、母校教授による有益な講演そして懇

親会と続いた。

開始までのわずかな時間、信濃川の堤を歩いた。

やはり新潟市では船を見たいし撮りたいが、時間がなくここで引き返した。

↑母校のオリジナルプレミアムワイン、赤白(2009年限定もの)。

学校がワインを有しているなど珍しいかもしれない。

昔から一種ユニークな大学だったが、オリジナルワインとはびっくりし

た。

学生寮が山梨県にあったためワインのほかオリジナルミネラルウオー

ターもある。

6年降りの参加だったが、一昨年大臣表彰を受けたというので記念

品を頂いた。

↑新潟市夕刻の風景、やはり都会だ。

次第に遠い街になったが、その分訪ねると懐かしさがこみ上げる。

懇親で何かと気遣ってくれる馴染みの後輩、颯爽として利発そうな

若い医師たち、健康な超先輩達、みな嬉しかった。

なにより来賓の学長および同窓会長の報告から休み無く発展を続

ける母校の内実を知り、心奮い立たせられた。

写真はいずれもコンデジ(キャノンパワーショット30Xでした)。

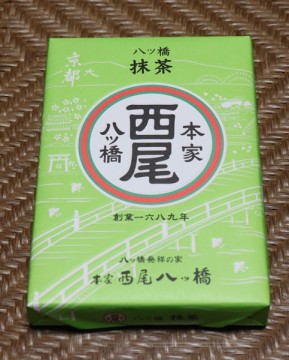

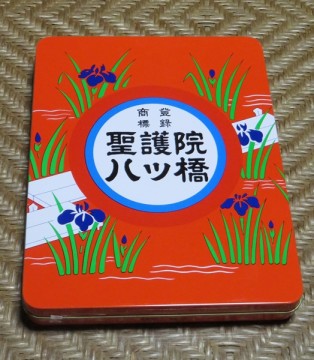

実はもう一つ八ッ橋が。

先々回ある孫の修学旅行みやげとして八ッ橋を送って貰っ

たことを書かせて頂いた。

記載したのは聖護院八ッ橋だったが、実はもう一つ別な店

、本家西尾八ッ橋が一緒に送られていた。

京都で試食の際、どちらも美味しくて迷ったすえ、両方送

ることにしたと聞いた。

中学三年生なったばかりの生徒が年寄りの土産に迷うの

は容易に想像出来る。

そもそも聖護院八ッ橋と本家西尾八ッ橋とでは、同じ菓子

でも由来が異なっている。

聖護院は江戸期のお琴の名手八橋検校の遺徳に、本家西

尾のものは伊勢物語などで伝えられる「三河の国八ッ橋」

の逸話に由来するとされるようだ。

由来をも勘案して決めかねたことが想像されるが、結果とし

て両方にした、というのは本当に微笑ましい。

彼がもしも裁判官になったなら、良い判決を下す名判事に

なるような気がする。

お小遣いを散財させて申し分けなく思い、またR君の人柄に

触れて心温められた。

今では生八つ橋のほうが人気があるが、私の場合昭和31年の

中学時代、修学旅行で食べて感動した固い方の味が忘れられ

ずにいる。

(当時まだ生八つ橋は無かったかもしれません)

昔の農村の娘さんのこと R君から八ッ橋のお土産。

過日昭和4年生まれのおばあちゃんから娘時代の事をお

聞きした。

その人の父親は病弱なため農作業から身を引いていたら

しい。

家には7反の田があり、仕事は長女のその方が中心にな

って働くことになった。

母親に次々と子供が出来たので自然にそうなった。

小柄だったが、少女時代から牛を使って田を起こし,代掻き

を行い、苗取り、田植え、草刈り、稲刈り、ワラ仕事などみな

行った。

稲刈り後は稲を干すはさ木に上って稲束を受け取り、上ら

ない時は束を竿で刺して持ち上げ、はさ木に上った人に渡

した。

近所や親戚の助けも借りたが、あくまで責任は自分の肩

にあった。

戦時下の村で男たちは次々と出兵し、行き詰まった農家か

ら田を任されるようになった。

7反だった田はついに1町5反にもなり、小学生になった弟

たちも手伝ってくれるようになった。

後年、姉ちゃんは働いている姿しか思い出せない、と弟に

言われた。

稲刈りを終えた秋~春、村の娘は都会へ女中奉公に行った。

自分も行きたかったが、“裁縫を習わせてやるから奉公は駄

目”と親から言われた。

自分が奉公に行ったら帰ってこないんじゃないか、と親は心

配したらしい。

この方は可愛いお顔のお年寄りだ。

加えて働き者であれば若き日都会で見込まれたうえ、長い

奉公や嫁入り話などを親は恐れたのかもしれない。

さて裁縫は当時の娘さんの大切な修養の一つだ。

小生の同級生のお母さんはかって裁縫の師範で、冬にな

ると近隣の村から大勢の娘さんたちが泊まり込みで習いに

来たという。

場所は違うが、くだんのおばあちゃんもそうして習っている。

話変わって終戦後のこと、高等学校に行かせてもらえず、

中卒で煙突女学校に行ったという方の話を聞いたことがあ

る。

煙突女学校とは紡績工場のことで、なぜ学校かと言えば、

工場の外見が学校に見えなくもない事が一つ。

また工場では仕事のほかお花、裁縫、習字、社会学習など

の時間が設けられ、学校のような側面もあった事に由来して

いるようだった。

振り返れば農作業や奉公、裁縫や煙突学校などの事で、皆

さん最初は遠慮されるが一旦語ればちゃんとした言葉で話を

される。

苦しい時代を生き抜いた体験が奥底のプライドとなって、生

きているように感じられるのである。

較べて一旦事あれば多くの詭弁を弄し、終始うろたえる最高

学府出という某知事などは、本当に滑稽に見える。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日、京都へ修学旅行に行ったという孫から八ッ橋が送られて

きた。

何年か前、ある孫が同じ先の八ッ橋を送ってくれた。

焼いた八つ橋は自分の関西への修学旅行以来の好物だ。

↑齋藤尚明氏の湯呑で茶を飲み、さっそく美味しくいただきました。

R君、旅行は楽しかったことでしょう、本当に有り難うございました。

頸城の海と里、梅雨の晴れ間の鬼舞と岩の原。

本日梅雨の晴れ間の日曜日、有志で糸魚川市鬼舞(きぶ)へ行った。

同地に江戸中期から明治期に北前船の回船業で栄えた県内有数の伊

藤家がある。

多数の船を有し大阪、瀬戸内、そして日本海沿岸および北海道の商業

港を巡る商いで成功を収めている。

同家のすぐ裏手の高所に五霊神社がある。

境内の鳥居や狛犬などの設えは広島県尾道の石であり、尾道の石工に

よって作られ、北前船ではるばる運ばれている。

蝦夷地へ米、藁、網、繊維、日用品などを運び、北海道で海産物、魚肥

小豆などを買い付けて商った。

同家の伊藤助右衛門[(1887~1967)は事業の近代化に取り組む一方

大正昭和期において富本憲吉(齋藤三郎の師でもある)と親交、民芸運

動作家たちの貴重なコレクターでもあった。

↑気持ち良く晴れた日本海を望む境内。

長大な日本海を帆走、険しい海峡や潮流を越えて商いをしたスケールの

大きな先人たちを誇りたい。

↑佐渡と能登を見ているような二体の狛犬の一体。

嘉永二年(1849年)と刻まれ、晴れ晴れとした姿だった。

↑備後(びんご)尾道 石工(いしく)惣八作とあった。

狛犬にしろ鳥居にしろ文字の彫りが異常に深い。

尾道の職人は当地の風を心配し、長く時経ても文字

が読めるよう苦心したのだろう。

お陰で今なお全く歴然として、微塵の風化も感じられ

ない。

尾道石の造作を見たあと伊藤家に寄ってご挨拶をした。

昔お目に掛かったお年寄りが元気に出てこられ、嬉し

かった。

その後上越市へ戻り岩の原葡萄園で食事、同園の石

蔵および雪室を見学した。

↑レストラン入り口に飾られたワイン「深雪花」と「善」。

二代陶齋(齋藤尚明)による色絵椿大皿を囲んで赤白、

そしてロゼが格調高く配されている。

賑わう店内で8名うち揃って美味しいランチを堪能し、

おしゃべりに夢中のあまりメニューの写真を失念。

↑森のかおりに包まれて熟成される明治31年建造第二号石蔵の赤ワイン樽。

↑ワイナリー開祖者川上善兵衛が開発した国産の名ワイン葡萄、

マスカットベーリーAが元気いっぱいに実を付けている。

これから順次房を選び実りの秋を迎える。

清々しい空の下、糸魚川の潮のかおり高田平野の森のかおりを吸

いながら心身のリフレッシュをした一日だった。

夏の炭焼き小屋で父と食べたくじら汁。

夏至を迎え夏の盛りとなった。

先日、昭和21年生まれで桑取村横畑(現上越市)

ご出身の女性から炭焼きの話を聞いた。

仕事の合間なので短時間だったが、興味深かった。

遡ること中学時代の村はまだ炭焼きを行っていて、

山中に炭焼き小屋があった。

土曜日午後、学校から帰ると父の小屋に行った。

一人で入る山は怖く、突然大きな鳥が飛び立つ時

など特にびっくりした。

出来た炭を俵に詰めて運ぶのが仕事だった。

一つ30キロもある俵を二つ背負って山を下りた。

炭焼きで忘れられないものにくじら汁がある。

かたまりで買った塩くじらが小屋に置いてあった。

夏になるとユウガオやナスが入り特に美味しかった。

炭火でコトコト煮て父と食べたのが忘れられない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

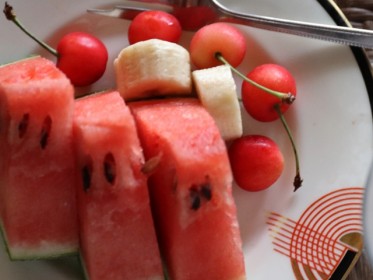

再び熊本のスイカ 果物の美味しさと優しさ 八一の講演を聴いたお客様。

熊本のスイカは青味が無く甘さに品があった。

数年来、朝食は果物130~150Kcalと牛乳を60ml位で済

ませているが、熊本のスイカで今朝は一層幸せだった。

朝食を簡単にすると日中心身が軽くかつ眠くないため自分に

は合っていると思う。

普段昼も野菜果物メインにし、脂質とタンパク質は夕食で調

整する形にしている。

一定の身体運動を行っているのもあり、今年3月の健診はBMI

20,5、体脂肪率18,6を維持していた。

最大の懸案であるクレアチニンが1,02で、この6年間で最も

低値となりeGFRまで数値が改善して希望に繋がった。

野菜果物メインでもタンパク尿が無く、HbA1c5,1かつクレアチ

ニンがこのレベルなら総タンパクもカリウムも全く問題を生じな

い。

もとより虚弱な人間のうえ年と共にヘビーな食事は体が拒む。

スイカ、サクランボ、メロン、モモ、ナシ、、、良い季節時が始まり、

ほどほどであるが運が良ければ雪国マンゴーなども食して

みたいと夢見ている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日昼、これから佐渡へ向かうという東京のご家族が来館さ

れた。

とても可愛い犬を連れた90才のご老人が、早稲田中学時代

に會津八一の講演を聞いたことがある、と仰った。

カフェの本でその事を思い出したが、講演では巨躯、異形の

八一の迫力に圧倒され内容は全く覚えていない、と言って笑

われた。

八一は若い時代、板倉区の有恒学舎(現高校)で4年間、英語

の教鞭を取り、後年には齋藤三郎(陶齋)に泥裏珠光(でいり

じゅこう)の号を与えている。

會津八一の講演を聴いた人(しかも早稲田中学で)と初めてお

目に掛かったが、とても羨ましかった。

今なお氏の和歌と書の人気は衰えを知らない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三陸で捕れた大きな鱒の恵み。

昨日は弟から鱒が届いたことを書かせて頂いた。

今夕ひとつはアラ汁に一つは焼き魚で卓に上った。

味、香りともに秀逸で濃厚なうまみに舌鼓を打たせてもらった。

鱒は大きければ大きいほど美味しいという。

送った本人が、自分も食べてみたかったとは、昔から食いしん坊の

人間らしいお言葉だった。

三陸で捕れた海山川の恵みを一身に背負った鱒と弟に感謝したい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月