食・飲・茶・器

夏のゴルフで1,5リットルの水分補給 年と共にシンプルな食事。

本日午前7:25スタートでゴルフをした。

場所は車ですぐの米山水源ゴルフ場。スタート時間が早いため涼しく、10時過ぎには半分回ってしまった。

美術館の庭を手伝ってくれる男性スタッフと二人のラウンド。まだ上手くなりたいので熱心に回った。

最高気温が35度近くはあった日、結局水やスポーツドリンクを1,5リットル飲み、それでも足りないと感じた。

時折吹く風が額を冷やし、本当に気持ち良かった。

さて突然何か言い出して妻を困らせるが、数日前「夕食のご飯は玄米、おかずはメザシと野菜炒めにして」とお願いした。

昨日からそのようになり、今夕2日目の食卓は以下のようだった。

私の昼間の食事は朝昼兼用でヨーグルトと果物にビスケット数枚を食べるだけ。

その分夕食はかなりヘビーになっていた。ほかに、夏場、果物を頂くことが増えているので、どこかで調節しなければと思っていたのを実行させてもらった。

年取るに従い、食事は増えるよりも、減ることで体が喜ぶのを自覚する。

何時まで続くか分からないこの食事は、まだ減らすことはあっても増やすことは無いように思われる。

そしてこの食事を食べられる事に感謝して行きたい。

本日ふと気がついた。

目刺し、野菜炒め、漬け物、味噌汁、、、これは学生時代、食堂や家で毎日のように食べた献立ではないのか、と。

器官の能力が低下する老人の体は、多すぎる種類と量の食事処理は明らかに限界を生じる。

そもそも我々の体は、なんでも受け付けるほど強靱ではない。

今後の健康維持には、残存機能を長続きさせること、その一点に絞られる。

浮いた能力で、出来れば続けなければならない仕事や、趣味を維持できれば、と願っているところです。

「にごりえ」の「残飯」。

たびたび登場する書物「銀の匙」の明治時代の子供達は、遊びに学校に無心に明け暮れていた。

一方で凶作や差別、さらに借金に苦しむ農村の困難も少しは分かっているつもりだった。

「おしん」の辛酸は典型かもしれない。

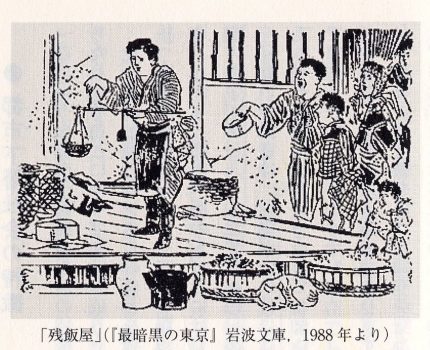

そして書物「生きずらい明治時代」には、都会の底辺事情も詳しかった。稼いだ日銭で布団を借り、残飯屋から残り物を買って食べる人々が居たことを知った。

このたび残飯屋について、偶々求めたDVDでありありとしたシーンが見られたので、とても驚いた。

松沢裕作著 岩波書店 2018年12月5日第3刷発行。

松沢裕作著 岩波書店 2018年12月5日第3刷発行。

「生きづらい明治社会」 不安と競争の時代の図版より。

以下DVD「にごりえ」のシーン。

立っている男は秤をを手に残飯を計量している。

立っている男は秤をを手に残飯を計量している。

座っている男は杓を扱っている。

秤に掛けられた残飯がすくい取られたり足されたりするたび、待っている人の一喜一憂が伝わる。

秤に掛けられた残飯がすくい取られたり足されたりするたび、待っている人の一喜一憂が伝わる。

女の子(ヒロインの幼少時代)の番が回ってくる。

女の子(ヒロインの幼少時代)の番が回ってくる。

帰りを急いだこの子はどぶ板の道で転び、泥に混じった残飯を泣きながら集める。

なけなしのお金を出して他人が残したものを食べる。

限界生活でも、食べられればなんとか生きて行ける。

だがそれも子供のころまでで、「にごりえ」では食べるだけでは生きて行けない人生が描かれる。

密かに運命に苦しむ色街一の美形、お力(淡島千景)は、かっての恋人により、最後は無理心中の犠牲になって終わる。

嬌声絶え間ない街の裏で行き詰まっていく生活、捨てられない業と自我、、、。

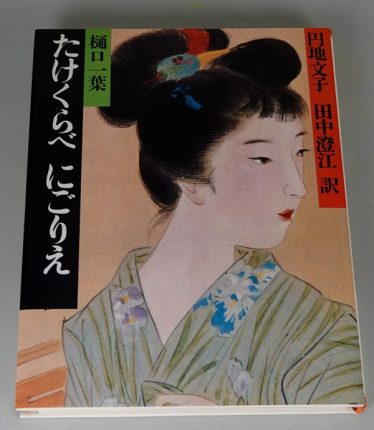

一葉作品は文語体で書かれている。

30年以上前に泉鏡花の「高野聖・歌行灯」とともに、円地ふみ子・田中澄江が訳した樋口一葉の函入り本を買った。

当初ちらりと見て、仕舞うばかりたったのを、このたび取り出した。

明治の古典3「樋口一葉 たけくらべ」「にごりえ」

明治の古典3「樋口一葉 たけくらべ」「にごりえ」

1982年9月16日 学研発行

一部の原文とともに解説が詳しい。

24才で亡くなった樋口一葉の凄さにただ驚嘆するばかり。

ところで私自身、残飯を食べたかもしれない経験が一つある。

満州からの引き揚げで、逃避行の列車を降りて山東半島の青東(親は「ちんたお」と言ってた)港に終結した。

外は水溜まりのテント生活の中、夕食時「めしあげー!」の大声でテントから人が出て食事をもらいに行った。

ある日、姉と私で入れ物を持って、男が運ぶ大きな桶からご飯や汁などを貰った。

なぜか楽しくなり、二人で「めしあげー!」と叫びながらテントに帰った。

あれはそれこそ、どこかの軍か病院、あるいは街中から出た残飯だったかもしれない、とこのたび思った。

申し分けありません、今度は「十三夜」の車夫のことを記してみます。

昼のジンジャエール 今夕のキジバト。

本日昼34度もあり、暑かった。

昼に美術館に寄った。玄関とカフェの扉や窓、および天井の二カ所の排煙孔が開かれ、館内に気持ち良く風が流れている。

カフェでは小さい頃に診ていた方が、ご主人と二人の小学生のお子さんと一緒に座っていた。

私の誕生日、と仰って、皆さんホットサンドとケーキを食べていた。

子供のころに診ていた人の、今日の幸せを目にすると私自身幸せを感じる。

ジンジャエールがあるというので飲んだ。

ジンジャエールがあるというので飲んだ。

ひさしぶりのウイルキンソンは、結構辛かった。

夕刻仕事を終えて芝生に行ってゴルフボールをコツコツやっていると本日も鳩が来た。

食べ終えたらしく、水盤に向かって行く。

食べ終えたらしく、水盤に向かって行く。

私のことを何と思っているのだろう、挨拶もなしに去って行く。

この後飛び立った。餌を食べている時にはノソノソとしているキジバトだが、一旦飛び立つと素早く直線的に飛翔する。

いつか差し出した手から餌をついばむようになるだろうか。

テレビに一瞬出た拙写真 本日午後の呈茶。

昨日のテレビ放映「天才 志村どうぶつ園」で一瞬でしたが、私がかって撮った桜の幹の写真が使われました。

子ぐまたちの散歩シーン中の木登りに関した話題でした。たまたま昔のブログに出ていた写真がADさんの目に留まった、ということでした。

お届けした写真。

お届けした写真。

銀色の幹が気に入って撮った大潟区の新堀川公園の桜です。

放映で樹下美術館のクレジットまで付けて頂き、感謝しています。

さて4連休はあっという間に過ぎ、本日7月26日日曜日午後、樹下美術館は二席の呈茶を致しました。

二席で八名のお客様。三方の窓や戸を開け放ち、マスクを付けての点前でした。

梅雨の空の下で明るく振る舞った前田正博氏の色茶碗。

梅雨の空の下で明るく振る舞った前田正博氏の色茶碗。

右に輪島は若島孝雄氏の千鳥大棗。

棗には万葉集から、柿本人麻呂の和歌「近江の海云々」がしたためられている。

向こうの初代陶齋(齋藤三郎)の染め付け竹水指と良く調和していた、と思う。

最後はお目汚しの一枚。直前の拙おさらいです。

予定通りでしたら8月は23日日曜日の午後1時および2時半開始で始めます。

一席5名様まで、二席の予定です。

本日薄茶を服して頂いた皆様、有り難うございました。

十分な配慮を致してますが、やはり拡大を続けるコロナウイルスが気になります。

去る日曜日午後の柏崎行き その2市立博物館から木村茶道美術館へ。

去る7月19日日曜日の柏崎行きの続きです。

前回は大潟区犀潟の圓蔵寺の大日如来像と作者の石工高橋一廣を考察した冊子を、さらに海辺の青海川駅の様子を綴らせて頂いた。

梅雨の合間の貴重な晴天のもと、半日足らずの隣市の探訪は楽しかった。

大橋と海を見る旧街道の高い所に、円形の出羽三山参拝の供養塔{巡拝碑)があった。

大橋と海を見る旧街道の高い所に、円形の出羽三山参拝の供養塔{巡拝碑)があった。

最も信仰厚い湯殿山を真ん中に左羽黒山、右に月山。

一帯の随所に西国や秩父そして出羽三山の巡拝供養の石塔が見られる。

青海川駅のすぐ手前の青海神社下に大正元年と読める庚申塔があった。

庚申行事としては遅い時代くまで行われていた模様で感心した。

14時半すぎに柏崎市博物館へ。

14時半すぎに柏崎市博物館へ。

ショップを見ると小生の絵はがきが販売されていた。

古い統治、農魚業と生活、町と村、信仰と祭、鉱業(石油)、地質、戦争(大戦、鯨波戦争)、地震災害、生態系、現代の文化・芸術とスポーツなど、風土とその歴史が網羅され興味尽きなかった。

生活史や信仰では、米山を東西に挟む上越市柿崎地域との往来に納得し、格調高く展示された木喰仏は特に心うばわれた。

明治期の火災で閻魔堂内から救出された閻魔様。

明治期の火災で閻魔堂内から救出された閻魔様。

館内ではこの像のみ撮影が許されている。

庚申塔は生活の安堵の証しのように感じる。大規模な凶作や災害のもとでは講は維持出来なかったに違い無い。

そんなことから塔とその周辺の風景を眺めるとき、ひと事ながらほっとするのを覚えるのである。

当日最終の目的は木村茶道美術館でお茶を飲むことだった。

15時45分ころ赤坂山の駐車場に入った。

コロナの世相で果たして開館と呈茶はどうなっているのか、遅い時刻でもあり気がかりだった。

相変わらず手入れの良い壮大な庭を急いで美術館へ上がると、受付の方が4時半まで大丈夫です、と仰った。

待合に正岡子規の短冊が掛けられている。

待合に正岡子規の短冊が掛けられている。

夏帽や不起とはされて濠に落つ

(夏帽やふきとばされて濠に落つ)

夏の流動する大気がよまれていた。

庭に面した竹の長椅子に座る間もなく、最後の席が始まった。

もったいないことに、私一人のために裏千家の方がお点前をされた。

席主さんの説明では、コロナのために南北の戸を十分に開け放ち、小人数ずつ分けて座り、マスクをしてのお点前を続けているという。

私どもも今週末、呈茶の予定があるのでとても参考になった。

穏やかなお点前で美味しいお茶とお菓子を頂いた。

手付の竹筒花入れに、矢筈薄(やはずすすき)、白花秋海棠(しろばなしゅうかいどう)、金水引(自信がありません)が涼しかった。

向こうの菓子器は現在同館で展示中の神山清子作の信楽。

向こうの菓子器は現在同館で展示中の神山清子作の信楽。

神山さんは同市に縁があったとお聞きした。

茶杓は宗旦作銘「弁慶」、黒中棗(満田道志作)、茶碗は三代道入(ノンコウ)の黒楽平茶碗。

茶杓は宗旦作銘「弁慶」、黒中棗(満田道志作)、茶碗は三代道入(ノンコウ)の黒楽平茶碗。

ふと訪ねてノンコウのお茶碗で服すとは!

夏のお席で黒味のお道具は心引き締まり涼やかだった。お道具組みは表千家のお仕事ということ、感心しました。

5時間に満たない柏崎。西の一部を巡っただけですが、海、山、博物、お茶とお菓子など沢山頂きました。

雲がダイナミックだった強風の日 本日から通常の開館時間と営業。

本日梅雨の晴れ間の訪れ。

かなり風が強かったが、雲がダイナミックで清々しい日だった。

午前の仕事を済ませ通常営業となった美術館へと向った。しっかり雲が見たくて途中四ツ屋浜へ寄った。

四ツ屋浜は海沿いの旧国道(129号線)を大潟総合事務所付近で海側に入るとすぐ出る。

濃淡2色に別れた青い海は。風によって一面に白波(三角波とも聞く)が立っていた。

北東方向に大きな白い雲。

北東方向に大きな白い雲。

昼さがりの美術館は大勢の方に来て頂いていました。

昼さがりの美術館は大勢の方に来て頂いていました。

美術館から東方の雲。

美術館から東方の雲。

本日からカフェは軽食としてベーグルサンド、ホットサンド、トーストをお出しすることになった。

今年購入し、裏庭に設置した丸テーブル席に座り、ベーグルサンドを食べた。

丸テーブルのサイズは小さめだが、二人分ならサンド類の食器が乗りそうだった。

丸テーブルのサイズは小さめだが、二人分ならサンド類の食器が乗りそうだった。

余裕を期待して、似たような仕様のサイドテーブルを探してみたい。

本来ベーグルサンドはピックルスと果物およびポットコーヒー付きで1100円です。

これがベーグルサンドの正式メニューです(後日追加しました)。

これがベーグルサンドの正式メニューです(後日追加しました)。

二度目の四ツ屋浜。帯状の雲がうねりながら横たわっている。

二度目の四ツ屋浜。帯状の雲がうねりながら横たわっている。

過日上越市の海岸から沖合に出現した貴重なロール雲が撮影された。

モーニング・グローリーと呼ばれる珍しい雲で、撮った人が羨ましかった。

ねっとりとした、いかにも高密度な雲は晴れ間を交える強風の日に現れる。

ねっとりとした、いかにも高密度な雲は晴れ間を交える強風の日に現れる。

レンズ雲の系統は、風によって雲が練り込まれている印象を受ける。

出現には山が関係しているようであり、東は米山・尾神岳、西は妙高山が影響していると考えられる。

本日ご来館の皆様、有り難うございました。

今後ともどうか宜しくお願い申し上げます。

雨降りの日に抹茶。

ほぼ終日雨に降られて肌寒かった日曜日。

先客に習って私も抹茶を飲んだ。

コロナ梅雨窓をひらいて服す茶の 湯気あたたかく胸に滲みたり

明日昼頃から晴れる予報が出ている。

毎年テッポウユリがひどく雨に打たれる。開花が近づいているが、沢山植えたので今年は是非控えめな降りにしてもらいたい。

東京で48人の新型コロナウイルスの新規感染者が報告された。

基準を設けても、突然のようにその上を行くウイルス。

私たちはまだ甘いのだろうか。いずれにしても東京の困難は、そのまま地方の困難につながっている。

経済や社会をぎゅうぎゅうと突いてくるウイルス。どこまで私たちを試せば気が済むのだろう。

大変なものを相手にしてしまった。

夕方に晴れ間 煮物。

朝方の雨は昼までに上がり、夕刻は曇り空から茜が射した。

梅雨ざむというのであろう、長袖が丁度良かった日、ぽつぽつぽつとお客様が来館された。

展示をご覧頂き、カフェにすわって下さった。

何故か本日は煮物の写真を並べてみました。

つい最近、棒鱈(ボウダラ)が入った煮物。

つい最近、棒鱈(ボウダラ)が入った煮物。

(6月15日ミガキニシン→棒鱈に修正)

煮物は写真写りが良い。

若いころ、年寄り達はなぜ煮物を好むか、全く理解出来なかった。今その年寄りになるや訳も無くよく煮物を食べている。

本日は減らしたカフェの席がおよそいっぱいになりました。

本日は減らしたカフェの席がおよそいっぱいになりました。

サルビア 美しい山形のお菓子 山茶碗 木村隆さんの椿のお皿。

私がサルビアをきれいだな、と思ったのは妙高の池の平温泉で見た時からだった。温泉地の黒い土とサルビアはとても印象的で、当時中高生だった脳裡に残った。

だが庭いじりを始めて以来自分で植えたことがなかった。外でよく見るのでわざわざ植えなくてもいいか、と考えていたのだと思う。

それが昨年から変わった。開館以来12年、庭の南端を占拠していたヒメヒオウギズイセンが繁茂しすぎて、全体に弱り始めたのがきっかけだった。

あのオレンジに代わる夏の花、、、、すぐにサルビアが浮かんだ。

芝生の向こう端にまっ赤な花はイメージしやすい。先日Mスーパーセンターへ行くと望み通りのがあり、22株求めた。初めて手に取ってきれいだと思った。

家内が除草後に施肥をして植え場所の仕度をしている。花の赤さが気に入ったと言って自分でも10株購入してきた。土が馴染んできたので間もなく植え付ける予定。一部は他の場所にしたいが、まだ決まっていない。

調子に乗って、本日種も購入した。用土に撒いて育ててみたい。

上手く行けば6月から開館できる。

それまで芝生もきれいにしたい。暇があれば土をくべ、施肥しをしている。お天気が安定したのは良いが雨が降らないので、作業の後は十分な撒水が必要になった。本日午後は時間が取れるため一通り行った。

すると友人A氏がやってきた。目利きの趣味人は手に入れた物を持参されることがある。本日は運良く「山茶碗」だった。

鎌倉時代の出土品「山茶碗(やまぢゃわん)」

鎌倉時代の出土品「山茶碗(やまぢゃわん)」

黒い部分は破損を漆で接いだもの。

山茶碗を見るのは初めてだった。

登り窯以前に相当する穴窯で焼かれた茶碗。山をトンネル状に彫って作られた窯で生産されたので一般に山茶碗と呼ばれるらしい。

広く瀬戸、美濃など東海地方で須恵器の後に古くから生産され、これは多治見のもので鎌倉時代だという。当時の日常の器というだけあって薄造りで丈夫そうだ。やや青み(灰色)がかった地の一部にわずかに灰が被って景色になっている。小さな高台にいかにも普段使いの趣きがある。

歴史上の人々が実用したものを、座右で鑑賞する、あるいは用いてみる。山茶碗のほか山皿もあるらしい。個人で所有し当時の文化に直接触れることが出来るとは、とても貴重で有意義な事だと思う。

木陰のベンチで頂き物の山形のお菓子でお茶を飲んだ。

木陰のベンチで頂き物の山形のお菓子でお茶を飲んだ。

のし梅本舗 佐藤屋の「星降る夜に」は誠にきれいで美味しい。

夕食は小さめのオムライス。

器は今冬お亡くなりになった上越市の五智窯・木村隆さんの椿皿。

器は今冬お亡くなりになった上越市の五智窯・木村隆さんの椿皿。

20数年前のお宅訪問の帰り際、玄関先に無造作に積んであった5枚の七寸皿。辰砂の地に白椿が刻んである。素早く施された模様が清々しく、地色の辰砂の落ち着きも気に入った。

そのうちの何枚かは辰砂が飛散し、灰色がかっていた。しかしいずれも味が良く、私には問題無かった。下さいと言うと、氏は「それでもいいですか」と仰り、頭を掻かれていたのを懐かしく思い出した。

軽い食事 お二人からがちゃがちゃのお土産 始まった春耕。

晴れた緑の日の休日。

本日昼食はヨーグルトと紅茶のみ。

本日昼食はヨーグルトと紅茶のみ。

夕食は半玉のラーメンだった。軽い食事を嬉しいと思うようになった。

今後絵を描いてみようと思い、何年も仕舞ったままの絵の具を出してみた。

固くなった絵の具などを捨てて身軽にした。気持ちの高まりが無ければ中々描く気にならない。道具がごちゃごちゃしていてもその気が起きない。果たして明日どんな気持ちになるだろうか。

午後のベンチに顔見知りのお二人の女性が見えた。

ガチャガチャのお土産という鳥の起き上がりこぼしはとても可愛い。

ガチャガチャのお土産という鳥の起き上がりこぼしはとても可愛い。

左メジロ、右アカゲラ。囲むのはお二人が付けていた手縫いのマスク。

桜で染めたという良い色加減。

左のは鼻の部分が尖った西村大臣のパターンらしい。

マスクづくりは感染症が興した思わぬトレンド。戸外志向と共に思ってもみなかった流れで、心が温まる。

これまでガチャガチャをしたことが無いが、鳥のがあるならやってみたい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月