仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

庚申塔その14,三度目の柏崎に歴史と信仰の重量感、そして貞心尼の墓。

本日如何にも降りそうな空が我慢をしてくれた日曜日、再度柏崎を訪ねた。このたびは妻も一緒で11時に出発した。まず過日の笠島は多聞寺で庚申塔はじめ石仏を見て港へ降りた。

出がけの柿崎で、雲が退いていく米山を眺める。

出がけの柿崎で、雲が退いていく米山を眺める。

今日はこの山の向こう側を訪ねる。

降りて行って岩に登ってみた。

高い所へ上がると童心に返り、とても楽しい。

笠島を後に柏崎市街へ。念願の貞心尼の墓碑がある常盤台(ときわだい)の洞雲寺(どううんじ)をはじめて訪ねた。

貞心尼は寛政10年(1798)に長岡藩士の娘として生まれ、23歳の時柏崎で仏門に入り、明治5年75歳でその生涯を閉じている。29歳で晩年の良寛を知り和歌を通じて細やかな師弟関係を続けた才人であり、容姿も非常に美しかったという。

この門をくぐって貞心尼の墓に上っていく。

この門をくぐって貞心尼の墓に上っていく。

冬真っ最中のため杉落ち葉が多い。

最も高い所に貞心尼(孝室貞心比丘尼:こうしつていしんぴくに)の墳墓。

最も高い所に貞心尼(孝室貞心比丘尼:こうしつていしんぴくに)の墳墓。

墓は弟子の二人の尼僧、乾堂孝順比丘尼と謙外智譲比丘尼によって建立され、以下の辞世の歌が刻まれている。

「くるににてかえるに似たりおきつなみ立居は風の吹くにまかせて」

人生は沖の波のように行くも返すも似ている。私の身も立つ波と風に任せ、あるがままを受け入れよう、という主旨なのか。

貞心尼は長岡の少女時代に柏崎に連れてこられ、初めて海を見て感動、以来同地にあこがれを抱いていた。魚沼地方の医師と結婚するも離婚となった後、望み通り柏崎に移り住んだ。そこで二回の庵を編んだが、いずれも焼失の憂き目にあっている。

“くるににてかえるににたりおきつなみ、、、”

大好きだったであろう海を詠みこんだ歌には、勤しみと受容の人亡き師良寛の辞世とされる以下の句と似た観点を感じる。

「裏を見せ 表を見せて 散るもみじ」

良寛はもみじに貞心尼は波に生涯を重ね、二人とも自然と同一化している。最後まで固き師弟であろうとした心情が想像され、胸打たれる。

鐘撞き堂。触るように撞いてみたらぽーん、と柔らかい音がした。

鐘撞き堂。触るように撞いてみたらぽーん、と柔らかい音がした。

洞雲寺を後にして、大洲に入り過日の大聖院で庚申塔群を拝観し、小久保1の西光寺へ。同寺は先日一人で訪ねた折、山門が印象的でまた周辺の様子が清々しく、門前の庚申塔と二十三夜塔が立派だったので案内した。

文字塔の中に青面金剛の石仏塔が入り、右端に二十三夜塔が建っている。

文字塔の中に青面金剛の石仏塔が入り、右端に二十三夜塔が建っている。

堂々たる揃い踏み。

色鮮やかな山門は昨年長崎を訪ねた時に見た寺の門を思い出させる。

色鮮やかな山門は昨年長崎を訪ねた時に見た寺の門を思い出させる。

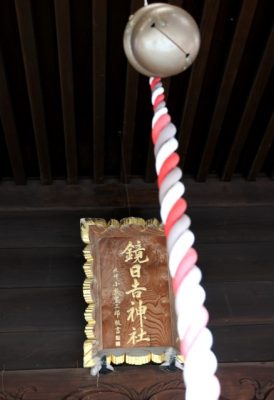

西光寺を後に鵜川を渡ってすぐの御嶽山神社へ。

その後の西本町は香積寺であの猿が掘り出された庚申塔と柏崎勝長公の碑を拝観した。

柏崎市は至る所に社寺があり、予定の行程は忙しい。香積寺を辞して近くにあるはずの柳橋道祖神社を探したが、見つからず一息付こうとファミレスで遅い昼食をとった。柳橋は諦めて次の目的地比角(ひすみ)と日吉で目指す庚申塔を探した。来た事が無い場所のため、中々上手く行かない。

すると予定になかった所で庚申塔と出合った。

青面金剛(しょうめんこんごう)が左手にしているのはショケラか。

青面金剛(しょうめんこんごう)が左手にしているのはショケラか。

過日浦川原東俣で見た金剛は髪を掴んでいたが、この塔では胴を握っている。

荒ぶる仏、こわもての青面金剛はしばしば「女が嫌い」と伝えられている。

ショケラ(半裸の女性?)を鷲づかみしているのは姦通への戒めなのか。

男性本位の庚申待ちで、女性だけ乱暴に扱われているのは気の毒。

そんな空気の中で、女性たちが二十三夜の月待ちを行った気持も頷ける。

この金剛は邪鬼に乗っている(踏んづけている)。

この金剛は邪鬼に乗っている(踏んづけている)。

その下に不見、不言、不聞の三猿。

浦川原と同じくどことなく可愛い邪鬼、猫みたいだ。

浦川原と同じくどことなく可愛い邪鬼、猫みたいだ。

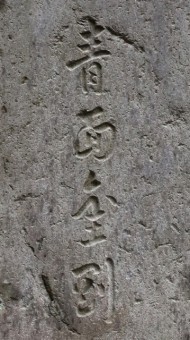

角形の文字塔にi刻まれていた「西野入村 石工(いしく) 善八」の記銘。

角形の文字塔にi刻まれていた「西野入村 石工(いしく) 善八」の記銘。

善八(ぜんぱち?)さんとはどんな人だったのだろう

こちらには比角村講中と彫られている。

こちらには比角村講中と彫られている。

※講中:庚申待ちごとに決まって集まる地域の仲間。

現在柏崎比角は街中だが、塔には村とある。

村とはいえこれだけの石塔を残している。

そこにどんな時が流れていたのだろう。

同社にあった石祠(せきし)は窓?がハート型になっている。

同社にあった石祠(せきし)は窓?がハート型になっている。

ほかの神社でこの形が逆さになっている石祠を見た。

若い人達が見れば喜びそうだ。

この形は古来社寺に於いて猪目(いのめ)と称され、魔除けの働きを附されているらしい。

イノシシの眼のことらしいが単眼を形容したものか、双眼を捉えたのか分からない。

比角、日吉で目指す護摩堂や地蔵堂が見つからず、時間を浪費した。8号線から252号線に入り南下して安田方面へ向かった。出発してすでに6時間近く経ち夕闇が迫ってきた。

探していた安田明神は無かったが、鳥越という場所で二基の庚申塔に出合う。

探していた安田明神は無かったが、鳥越という場所で二基の庚申塔に出合う。

暮れる道をさまよう私たちを待っていたかのよな庚申塔。

暮れる道をさまよう私たちを待っていたかのよな庚申塔。

右の屋根を冠したような石塔は珍しいかも知れない。

鳥越のあと、山沿いに帰路を取ると立派な寺院に出合った。如何にも寄って行け、という風情の慶福寺だった。

階段を上ると山門前に苔むす庚申塔。これも予定に無かったので嬉しい。

階段を上ると山門前に苔むす庚申塔。これも予定に無かったので嬉しい。

立派な本堂に火頭窓が三つ、朗らかに迎えてくれた。

立派な本堂に火頭窓が三つ、朗らかに迎えてくれた。

杉木立の上に細い月が昇っていた。

帰路を急がなければならない、鯨波へのバイパス?を走った。真っ直ぐだと思っていたが山中をかなり曲がりくねる。鵜川に出たところで、左・佐水、と記されている。暮れていたが佐水の名が良かったので左折した。

右岸(西)に見えていた米山に代わって遠くに尾神岳が見えてくる。見なれた山容の裏手を走り旅情がつのる。ひなびた旅館でもあればいいのに、と妻が言うが夢のような話である。

家に帰るとお腹が空いていて、妻は豚汁とお茶漬けを用意した。

わずか4,50キロ先なのだが、とても遠い所へ行ったような気がした。

三回に亘り、探訪したのは柏崎市の一部をほんのちょっぴり。

だが同地は随所に社寺があり、人と信仰の距離が大変近い印象を受けた。歴史が古く地域に重量感と物語を、また社寺の宗派、系統も多彩で人の寛容さを思った。

周辺に魚沼と似た空気を感じ、市街地は都会的でますます興味深い。よくスタッフさんやボランティアさんが樹下美術館を訪ねて下さるドナルド・キーンセンターは勿論、まだまだ多数あるらしい庚申塔、二十三夜塔、火頭窓、貴重な史跡などさらに訪ねてみたい。

また帰路に垣間見た整備された広大な湿地の自然にも惹かれた。

随分長々となり申し分けありません。

庚申塔その14,柏崎市は大聖院と香積寺の庚申塔。

昨秋の浦川原顕聖寺で謎めいた二十三夜塔を初めて見た。

その後の魚沼で二十三夜塔と共に建つ庚申塔にも興味が

広がった。

二十三夜塔は女性主体の二十三夜の月待ち、庚申塔は

男性主体の庚申待ちの行事を行った後、神仏への帰依と

家族、地域の安寧を祈願した供養塔だった。

信仰対象は庚申待ちでは主に青面金剛(しょうめんこんご

う)、二十三夜待ちは勢至(せいし)観音菩薩と覚えた。

庚申塔は文字だけを彫ったものと、青面金剛像を彫った

ものが見られるが、なぜか二十三夜塔はみな文字だけの

塔ばかりだった。

行事は、古くは貴族、僧侶の行いだったものが、江戸中~

後期には農漁村を中心に庶民信仰の下地に家内と生業

の安全と地域の親睦、さらに娯楽が加味されて非常に盛

んになっている。

庚申待ちが明治以後、姿を変えながら時代に即して戦後

一時期まで続けられたようだが、二十三夜待ちはそれよ

り早く姿を消していることも不思議だった。

さて美術館館長のブログとしては抹香臭ささを否めません

が、昔の人々への親しみとある種畏敬を禁じえず、宜しけ

れば折々に見聞を記してみたいと思っています。

さて本日は笠島の続き、柏崎市街の探訪を記させて頂いた。

みぞれ降る寒い午後だったので自然と急ぎ足、最初に大洲(

(おおす)の大聖院(だいしょういん)を訪ねた。

高台への上り口に安置された石仏、石塔。上っていくと墓

地があった。門碑に淡島神社と記されているが、大聖院と

いう寺院境内らしい。立体的な景観が印象に残った。

続けて同市西本町界隈へ急いだ。

以下の香積寺(こうじゃくじ)には初めて見る庚申塔があ

った。

重なり合う庚申塔。向こうが文字塔、手前に石仏塔。

石仏塔の下方に定番的な菱形手足の三猿が並んでいる。

左に二十三夜塔、向こうに庚申塔と賑やかでとても良い。

二十三夜塔は十を二つ並べて二十と読ませている。

そういえば齋藤三郎(陶齋)の色紙には二を二つ並べて四

と読ませる日付があった。昔の人のお洒落な機知は気が利

いていて楽しい。

さらに以下の塔に目を見張らされた。

下方の三猿の像が素晴らしかった。

聞かざると見ざる。

指や目までこまやかに彫られた猿は秀逸であり、果たして

市中の石工(いしく)によるものだろうか。作家の署名が

あってもおかしくない出来映えだった。

猿は庚申信仰の重要な要素で、青面金剛への救済祈願を補

強する役割があるようだ。

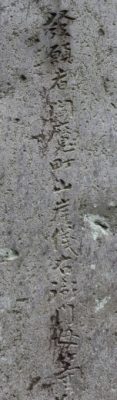

左に発願者閻魔町山岸儀右衞門母等の文字が見られた。

地域の篤志家による寄進だったのか。

読みは不得手だが、比較的新しい石塔なので何とか読めた。

(但し自信はありません)。

さすが明治、近代的な表現と、バランスを意識したデザイ

ンは非常に斬新で魅力的だった。

境内には本人と妻子の悲劇が謡曲「柏崎」となった柏崎

の長・柏崎勝長公を祀るお堂が設えられていた。重税に

対して救民を訴え出た勝長公の物語は哀切きわまりない。

去る日の柏崎市はもう一回分残っていますが、明日は都

合によりお休みさせて下さい。

庚申塔その13,なぜか安心どこか楽しい笠島の多聞寺。

長い正月休みが明けて本日から仕事。

患者さんに合うとほっとする。

もうムチは打てないが、心身を温めながら仕事を

して行きたい。

さて昨日は柏崎市笠島の事を書かせて頂いた。

当日ほかに多様な石仏石塔が見られたため、続き

を記してみたい。

不動明王(憤怒の表情が失われていますが)。

真言密教らしい雰囲気。

二体仏。 子供あるいは夫婦の一人などを失い惜しんで

彫られたのでしょうか、道祖神ではないような印象を受

けた。

宝篋印塔(ほうきょういんとう).。昨秋板倉区を訪ね

て初めて知った仏塔。五輪塔より複雑で背が高い。高

い石垣の上に立っているので余計立派に見えた。

もともとは経の一部を収めたものだったようだが、次第

に供養碑や墓碑として定着したという。

当日は寒く、写真に雪が写っている。

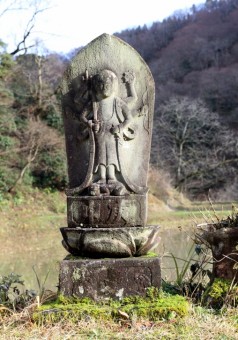

手(臂:ひ)が多いので千手観音に似ているが、にわ

か調べで准胝観音(じゅんていかんのん、じゅんでい

かんのん)菩薩らしい。

仏としては珍しくちゃんとした母性を有しているようで

あり、行く先を考えこの仏に帰依するのも良いかなと思

わせる(未定です)。

そう大きくは無い多聞寺境内は、様々な石仏が安置され

ていて、やや地味ながら何故か安心でどこか楽しい。

庚申塔その12、笠島の庚申塔と三日月塔? 長い休み 岩をはむ波。

年を言い訳に本日まで休みにさせていただいていた。

昭和50年に開業して以来、正月は4,5 日休ませても

らっていた。

これまで発熱とめまいで何度か半日休診をしたくらい

で、入院などもせず何とかやってきた。

もとより頑丈でもない身体考えれば一種不思議な感じ

がする。

皆様にはご迷惑をおかけしたが、この度の休みはとて

も長く感じた。

10日、15日どころではない、数か月も仕事をしなかっ

たような気さえする。

これも十分に休んだことの現れであり、皆様には心か

ら感謝したい。

さてお休み最後の本日日曜日、寒かったが柏崎市へ行

った。

本をみると柏崎市は各所に庚申塔がある。

下調べの後、正午前に出てまず柿崎海岸を歩いた。

寒風のため釣り人にも合わず、時折歌が口をついた。

そのあとは笠島だった。

小さな町のため多聞寺で容易に庚申塔と対面できた。

隣り合う十二社裏に小さな谷があり清流のせせらぎの

音が心地良かった。

ずらりと石塔が並ぶ。手前から文字塔が三基、その向こう

に二十三夜塔と“三日月”と彫られた石がある。

三日月塔と呼ぶのだろうか。

その昔、各地には13,14,15,16、、、21,22,23夜など

様々な月待ち行事(信仰)があったという。

しかし三日月待ちは全国でもわずかなようであり、笠

島で行われていたのなら貴重だ。

浅い見聞ながら、庚申塔や二十三夜塔のほかに色々な

石塔(供養塔)を目にしたが、わからないものばかりだ。

それにしても昔の人たちの一種熱狂とも感じられる石塔

へのこだわりは一種不可解また不可思議な感じを受ける。

だが後年、何も知らない私のような者までそれらに惹か

れているのだから、さらに不思議と言わざるを得ない。

多聞寺、十二神社を後にすると高いところに墓地があっ

た。

そこから上がったところにも小さな墓地があり、見下ろ

してみた。

海にせり出すように狭い場所ぎりぎりに墓が建っている。

周囲に崖が迫り、へりを歩くと少々怖い。

山と海に囲まれた笠島は田畑が少ない。

漁業が主な生業なので、冬場は杜氏として出稼ぎをした

という(十二社で地元の方に聞きました)。墓地には杜

氏の頭だったという人を顕彰する立派な碑が建立されて

いた。

漁港へ下りた。

幼少のころお弁当を持って家族で何度か鯨波へ行った。

一度笠島も来たような気がする。

昔は海は砂浜で、堤防などあっただろうかと思った。

弁天岩に打ち寄せる波を飽かず眺め、車内からシャッター

を押した。

岩は私の代わりに冷たい波をかぶっているのかな、と思っ

た。

十二神社脇の小さな谷の流れ。

狭い高台の墓地と愛らしい漁港。

再度訪ねたい場所が見つかって良かった。

遅くなりましたので本日終了として、その先の柏崎のこと

を次回にいたします。

正月元旦と二日、増上寺、ビュッフェ、東京タワー、上野駅の彫刻、サンドウヰッチイッチ、新幹線の遅れetc。

新年は三日目となり、歳月の逃げ足はますます早い。

それを年々遅くなる足で追いかけるのだから大変だ。

この追いかけっこに参加するには唯一健康への配慮だけ

が条件であろう。

レース参加は生きている証し、または年取ってもなお続

くという成長をあてに、何とか追いついて行こうと一応

努力を試みる、そんな年が始まった。

ところで館長のノートと名付けた当ブログに元旦と2日

の記事を載せていた。

元旦は新年の挨拶、2日は以前に訪ねた板倉区の庚申塔

に関する記事だった。

実は元旦に一泊で上京したため、いずれも大晦日に書き、

投稿予約して出かけた。

そこで本日、実際に過ぎた1日と2日を振り返って記して

みたい。

1日は東京の縁者たちと会うことが急に決まり、30日に

急いでホテルと切符をあたった。

年末年始の人の流れと逆になるため、ホテルも新幹線も

思ったより簡単に取れた。

1日は夕刻の集合時間前に早く到着した者たちで近くの

増上寺へ参詣に上がった。

増上寺は山門を「三門」と呼ぶらしい。赤くとても元気の

良い門だった。

嬉しい事にその左右に続く棟に計四つの花頭窓があり、歓

迎してくれていた。

何度も門前を通ったことがある増上寺だが、参拝は初めて。

門から先も壮大だった。

本殿(大殿)へ広い階段を上がる。色鮮やかな東京タワー

が背後に見え、この景観が人気の秘密の一つかもしれな

い。

大殿内に読経が流れている。見ると向かって左脇檀に法然

上人像があり、そこで読経が行われていた。一日中続ける

のであろう。新春の寺院に相応しい声と光景だった。

さて参拝でお腹が空いたところで、食事になった。

東京のホテルの正月は往々にしてビュッフェスタイルにな

るようだ。

冷菜温菜、飲み物などなんでもある。

久し振りの現況を温めあい、励まし合い、美味しく頂いた。

会食後参集者を送った帰路、東京タワーを通過した。

スカイツリーよりも人気があるかもしれない、とタク

シーの運転手さんが言う。

昭和の親しみ易さと安心感が人を惹きつけるのだろう。

二つの理由は大切なことだ。

翌日もう一軒の縁者を訪ねて帰路についた。

お元気な様子をなにより嬉しく思った。

さて帰路の上野駅。

構内17番線手前に朝倉文夫作「三相 智・情・意」の彫刻

がある。

よき時代の素朴かつ強靱さが生き生きと現れていて、ます

ます好きになった。

余計なことかもしれないが、1958年発表ということで、モ

デルさんが20代であれば現在80代になられている。

優れた芸術の生命力を思わずにはいられない。

広い切符売り場の上方に掲げられた同じく文化勲章作家の

長大なステンドグラスよりもずっと良いと思っている。

車内で買った昼食は大船軒のサンドウヰッチ。

何のおもねりも無い超シンプル品、迷い無く手が伸びる。

これも昭和の親しみやすさと安心が決め手。昔から食べ

物で迷うのは苦手。新鮮そうであれば適当に選び喜んで

食べる=食べれるだけでうれしい。

※昭和30年代に、かって満州で生活した母が何度とな

く作った餃子より美味しい食べ物に出合っていなのと、

今どき美味しくない物など売られてないと思っているこ

ともありそうだ(少し変かもしれません)。

ところで復路の2日、新幹線はくたかは飯山で長時間の

停車を余儀なくされた。

金沢で停電しているためとアナウンスされた。

一時間半ほど停まった車内で過ごし、庚申塔の本が読め

た。

慌てたのは発車直後のアナウンスだった。

「大変お待たせ致しました。次は糸魚川、糸魚川」と告

げる。

うん?降りるべき「上越妙高駅」が飛ばされている。

まさか停車していたのは飯山ではなく、上越妙高だった

のか?

さらに、「終点まで停まる駅と到着時刻をご案内致します。

次の糸魚川には○○」とまたしても上越妙高が無い。

これだけの雪で長時間の停電も問題だが、一体車掌には

何があったのだろう。

乗客の中には慌てて車掌室へ向かう人もいたし、一瞬、糸

魚川からどうやって帰ろうか、と心配もした。

上越妙高には大勢が降りた。構内で駅員が次を待っている

乗客にアナウンスをしていた。まだ影響が残っているのだろ

うか。

停電と言えば過日、妙高市でオペラ「景虎」が上演された。

その日、かなりの雪降りに見舞われて新幹線が遅れ、東京

からの公演関係者が間に合わず、30分開演が延びた。

混乱は停電が原因ということだった。

今回も豪雪レベルではなかった。

停電、、、、大丈夫なのか、北陸新幹線。

交通不運はこれで終わりでは無かった。

東口で10数人がタクシーを待ったが、10分、20分経っても

一台も来ない。

タクシーを待った東口の光景がきれいで癒やされた。

タクシー会社に電話をすると間もなく妙高営業所からやって

来てくれた。他の方達も各自電話をして次々と車を呼ぶのだ

った。

当日、髙田での会合には大幅な遅刻となった。

目出度いはずの日に往々にして面倒が起きる。

人生ではよくあることだろう、こんな程度で良かった。

新年にお会い出来た皆様、有り難うございました。

今年また頑張りましょう!

庚申塔その11、上越市板倉区の庚申塔、山寺薬師と三尊像。

昨年10月下旬の魚沼行き以来のマイブーム庚申塔。

あっちこちしながら庚申塔その11になった。

新年2日は昨年を振り返り、11月12日および17日に

訪ねた上越市板倉区の庚申塔についての見聞を記して

みたい。

そもそもなぜ板倉区だったかといえば、魚沼から帰り、

ネットで上越市の庚申塔とひくと、新潟県で最も古い

とされている庚申塔が板倉区にあると知ったからだっ

た。

魚沼の頃は、まだ二十三夜塔を見るだけで精一杯、庚

申塔は魚沼の女性から聞かされただけ、写真なども偶

然ほかのに写り込んでいたというレベルでしかなかっ

た。

サイトにあった板倉の塔は如何にも素朴、可愛い猿が

二匹青面金剛になつき、2鶏と日月の文様も彫られて

いて塔の諸要素をあらかた満たし、魅力的だった。

場所は福王寺と記され、地名も良かった。

訪ねた11月12日すぐには場所が分からず、ゑしんの

里記念館へ行き、場所の手がかりを尋ねた。

スタッフの皆さんのお陰でおよその場所が分かった。

福王寺を歩いているとあるご夫婦と出合った。

話をすると、すぐそこということ、ご主人が案内して下

さった。

場所は十二社だった。

案内された右端の石祠を覗くと小さな像が認められた。

左右に猿とおぼしき像が手を差し出している。

石祠に収められている庚申塔もあるんだ、と少々驚い

た。見づらかったせいもあり、鶏と日月の紋様は判然

としなかった。

これが板倉区紹介サイトに掲載されていた写真。

単体として光背を有し、金剛、猿、鶏、日・月などくっ

きり彫り出されている。

当日十二社で見たものとかなり違い、ほかにこのような

石塔があるのだろうと思った。

※後で分かったことですが、私が見た石祠の像はまさに

この石塔であり、それが石祠にはめ込まれているような

のです。

いつかこの写真のように取り出された庚申塔を見てみた

いと思っています。

案内して頂いた方は上石さんと仰り、自分より父が詳し

いとのこと。そのお父様はあいにく歯科の治療に出てい

るが、電話をしてみます、と言って話を進めて下さった。

電話から十二社のすぐ下に公民館があり、その裏手に石

塔などがまとめられているという事だった。

※その後、上石さんのお父様・孟さんは地元の石仏や地

域の信仰史を研究されている方と知り、後日貴重な資料

を沢山届けて頂きました。

公民館で初めて全貌が分かる石仏の庚申塔を見た。

キリッとした眼差しが印象的。

六臂(六つの腕)の金剛は弓矢を持ち、上方の手の玉の

ようなものは宝輪か、もしかしたら日・月なのか、私に

は分からなかった。邪鬼と鶏は認められなかったが、両

側の猿といい、しっかりと彫られた庚申塔を見る事が出

来て大変に幸せだった。

小さな集落でこのような石塔まで残す庚申の行事とは何

なのか、像が象徴する意味とともにますます興味がつの

った。

当日、区のホームページにあった像を見ることができな

かったが、再度来訪し探してみることにした。

公民館の傍らに可愛いい四角形の二十三夜塔があった。

もしかしたら江戸の後半期か、この集落の女性たちは

二十三夜の月待ちをどのように過ごしたのだろう。

小ぶりな塔を見て、慎ましくも楽しかったであろう情

景を思い浮かべてみた。

この日の帰路板倉区曽根田で文字塔にも出合った。

大廣寺境内の庚申塔。上部に日・月が彫られている。

古い庚申塔あるいはゑしん尼のイメージせいで、板倉

区にそこはかとない仏気(造語です)漂うのを感じてい

た。

以上が11月12日、一回目の板倉訪問だった。

当ページ四番目の写真のような可愛い石塔を是非とも

自分でみつけたいと(前記※以下のように、実は見て

いたのですが)思い、11月17日に板倉区を再訪した。

前回ゑしんの里記念館を訪ねた折、同区山寺薬師近く

には幾つか庚申塔がある、とも聞いていた。

行き馴れない場所であり、自分でも地図を描いて訪ね

た。

土曜午後遅く出たのと、牧区の宮口古墳に寄ったため、

ゑしんの里 やすらぎ荘通過が4持半過ぎ、夕のとばり

が降り始めていた。

初めて通る暗がりの道に幾つか急カーブが続く。

途中、頸城地方で最も古い石塔の一つと言われる応永5

年(1398年)建立の宝篋印塔(ほうきょういんとう)

にも寄り、その後の沿道で二つの庚申塔に出合った。

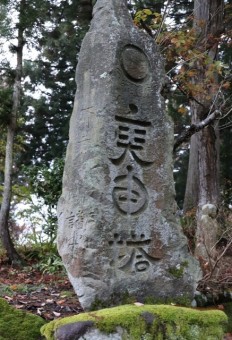

最初の文字塔。私の背丈よりずっと高い。

頂の○は日月(にちげつ)のシンボルなのか。

文字デザインもおしゃれだった。

山寺に近づく頃に現れた文字塔。これも高く上方に○

が彫られている。角柱型の石に深く堂々と彫られていた。

山寺薬薬師到着は5時だった。

暗がりのなか、まっすぐ急な石段が伸びている。

転ばぬよう207段を上ると薬師堂。

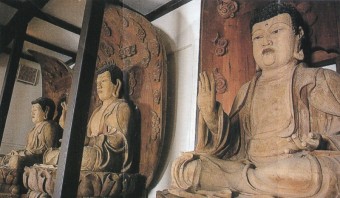

闇のなか堂内に明かりが点き、大きな木彫の仏像三体が

窓の格子越しに浮かんだ。

迫力の薬師三尊像(釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来)。

(いたくら観光ガイドから引用)。

当仏像建立も応永年間であり、前記した宝篋印塔とほぼ同

時期に当たっている。

“応永2年に三善氏によって寄進されたものであるというこ

とが、作者である京都六条の仏師築後法眼と共に胎内に銘

記されています。仏像は桧の寄せ木造りで、遠く京都から

運ばれたといいます。昭和33年に県文化財の指定を受けま

した”(上記サイトから引用)。

真っ暗なお堂で突然見た大きく立派な仏像にとても驚き、

かつ圧倒された。

まだ木の香りがしそうなほど、あるいは出来たばかりと紛

うほど生き生きと感じた。

再びここを訪ねることにして、急な階段をソロリソロリと

降りて帰途に就いた。

庚申塔その9,浦川原区の二カ所の庚申塔 陛下のお考えとは。

寒かったが風雨はなく比較的過ごしやすかった本日は

天皇誕生日の振り替え休日。

樹下美術館は明日で休館になるので来られた方達との

間で良いお年を、また来年、の声かけが交わされた。

この所、穏やかな休日がなかったため思うように庚申

塔探訪が出来なかったが、午後お客様にお会いした後、

以前にも行った浦川原区へ出かけた。

調べによると有島と東俣という集落に複数の石塔があ

り、それぞれに石像の庚申塔があるということで訪ね

た。

いずれも地図なし、ナビの地名検索だけで行った。

そもそも庚申塔は道路脇にあるため、それらしい場所に

着くとそう歩き回らなくとも、案外車内から見つけるこ

とが出来る。

本日の二カ所とも人に尋ねることなく行きつけた。

有島の石塔。

体格の良い六臂の青面金剛(しょめんこんごう)の庚申

塔。下段の両手で太くニョロッとしたものを掴んでいる。

ヘビを持つものもあるというが、胴に巻き付いたのを掴

んでいるのか。下方に約束通りに三猿が彫られていた。

力強い文字の二十三夜塔。弘化二年(1846年)と記さ

れている。小生の高祖父玄作28才ころの時代になる。

弘化年間の女性たちの悲喜とはどんなものだったのだろ

う。

ここの設えを記した板には昭和53年有島庚申講一同と

墨書されていた。当時まだ講が存在していたものか。

次は東俣だった。

以前庚申塔のことなど何も知らない時分、この辺りへ入

って行ったことがあった。

今ならば道路から良く見えるので気がつくが、当時は全く

眼に入っていなかった。

場所は谷あいの小高い所で、時おり陽が射した。

大変気持ちの良いところに並んでいる。

青面金剛の本尊。猿は判然としなかった。

左手にショケラと称される小さな像を握っていた。

ショケラは半裸の女性と言われ、髪を掴まれている。

その呼称や像の解釈で幾つか説があり、調べが必要だ。

金剛に踏まれている邪鬼。悪辣というより小ずるく、幾ば

くかの愛嬌を感じさせる。

列から少し離れた所に二十三夜塔。

庚申塔と二十三夜塔は兄弟姉妹のごとく共に存立してい

るのを多く見てきた。

背後は田。ほかに石祠が二つ並んでいる。

山に囲まれ、一帯に仏性、神性が漂い、大気が清らかに

感じられる。

左端の像の台座に念佛と刻まれているので、いわゆる念

仏塔とよばれるものであろう。

ここに天明(1782年-1788年)四年八月吉日と記されて

いた。

この時期は近世最大の過酷な飢饉に見舞われた期間に相

当する。

8月なら雨乞い念仏だったのか、あるいは飢饉による死者

の弔いだった可能性もあろう。

よく見ると念佛と刻まれた台座は小さく、石仏と石の質

が異なっているように見える。

角形の念仏塔の上に後から石仏を載せた事も考えられる。

庚申塔の先を上がって見下ろした眺め。家の煙突から煙

が出て如何にも山村の情景。

急坂を上っていくと間もなく田が一枚あり、行き止まりに

なる。

小さな集落だが、石塔付近に屋敷跡が幾つか見られた。

石塔を目の当たりにすると、谷あいの奥まった所で営まれ

続けた生活の苦楽が伝わり、胸打たれる。

庚申塔、二十三夜塔などに目が行くようになり、年取るの

も悪くはないと実感する。

一応今夜はクリスマスイブ。

鶏と小さなケーキを食べた。

写真を撮ったものの、天明の大飢饉がよぎり、掲載する気

が起こらなかった。

夕のニュースで在位最後の誕生日を迎えられた陛下のお言

葉が心に響いた。

皇后陛下への感謝を述べられる中で、わたくしの“考え”を

理解し、と仰った。

このご時世、象徴とされる方にとって敢えて“考え“と言う

言葉を口にされる事には勇気がいたであろう。

しかし、“人間”天皇は名だけではない事を明らかにされた

お言葉であり、民を思い長年行脚を続けられた陛下ならで

はのご発言だと思った。

次の天皇にもご自身のお考えとして平和の“絶対性”と行脚

が受け継がれていくことを願ってやまない。

庚申塔その8、庚申待ち(庚申さまetc)の前編。

今秋になって火頭窓と二十三夜塔および庚申塔につい

てしばしば書くようになり、カテゴリーも新設した。

わけても二十三夜塔と庚申塔に出合う事は、昔の人々

の純朴な生活感に触れることであり、かっての時代へ

の旅情も去来して心はずんだ。

これまで二十三夜の月待ちについては以前にわずか言

及したことがあった。一方庚申塔は写真を載せるばか

りで、行事内容について殆ど書いていなかった。

本日にわか調べを禁じ得ませんが、庚申塔にまつわる

ことがらを少々書かせていただきました。

●庚申とは

旧歴は月の満ち欠けを12ヶ月の暦に応用している。

さらに各日は、中国古来の陰陽五行説などに則り「甲

乙丙丁、、庚、、」の10干(かん)と「子丑虎巳、、

申、、」の十二支の組み合わせで表されている(十干

十二支:じゅっかんじゅうにし、あるいは干支:えと

、と言われる)。

干は10日に1度、支は12日に1度巡るため、例えば庚申

(かのえさる)の日は10と12の最小公倍数である60日

に一度巡ってくる。

※年も十干十二支で表し、各組み合わせは60年に一

度巡る(例:還暦は誕生年が60年を経て巡る年)。

●庚申の日と三尸(さんし)。

そもそも人間の体内には災いや病を司る尸(し)と呼ば

れる三匹の虫が住みついているとされた。

この考えは中国の道教から始まり、古くから日本に伝え

られた。

尸は頭、胴、下肢にそれぞれ一匹ずつ住み、絶えずその

人を監視し、災禍をもたらす元凶とされた。

尸は60日ごとに巡ってくる庚申の日の夜中、人が眠って

いる間に体を抜け出して天に昇り、天帝にその人が犯し

た悪事の告げ口をするという。

それを聞いた天帝はその内容によって寿命を短くしたり、

死後の行先も決めるといわれた。

※現在、“虫の知らせ”、“腹の虫が治まらない”、“虫がい

い”、“虫の居所が悪い”、“虫が好かない”などと用いられ

ているのは、古来の三尸の名残でしょうか。

●庚申待ちの行事へ

かく庚申の夜の三尸の行動は忌み嫌うべきものであり、

それを回避するための行事が生まれた。

つまり庚申の夜、尸が天に行かないよう、大勢が集い眠

らずに夜を過ごすことが始まった。

集まる仲間・組織を講、その行事を庚申待ち、あるいは

庚申さま、講を組んでいる人々を講中と呼んだ。

庚申の夜の行事は平安時代の貴族や僧侶のあいだで詠歌

、酒宴の楽しみごととして始まり、江戸時代中・後期に

は農山村を中心に庶民のあいだに急拡大したようだ。

本日はここまでで終わり、後日庚申待ちの具体的内容、さ

らに庚申塔について書いてみたいと思います。

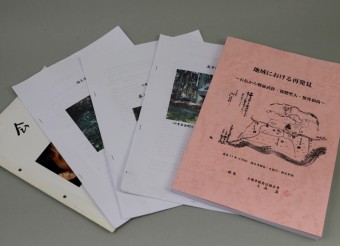

以下は参考にしている資料です。

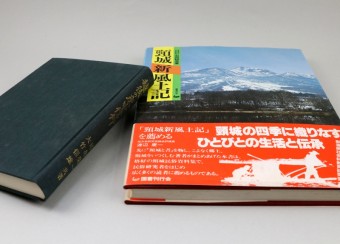

板倉区の上石孟さんから頂いた資料(右三冊)と上越「医

師会報」(昭和59年5月号)。

右から上石孟編「庚申塔」(平成28年6月編)、「平塚神

社分霊碑」(平成26年編)、「福王寺石仏往来」(平成26

年再編)。

書籍。右「頸城新風土記」(石田耕吾著 図書刊行会 昭和5

7年12月15日発行。左「越後の庚申信仰」(尾身榮一、大

竹信雄共著 庚申懇話會 昭和41年10月28日発行)。

庚申塔その7、ああ我が町にもあった!

近隣の庚申塔を探訪しながら、我が上越市大潟区に

は無いかもしれない、と思っていた。

それらはおよそ山間か、山を背にした農村集落にあ

ったため、沿岸で砂丘地の当地を諦めていた。

45年近く、知らない所は無いほど区内を往診して回

ったが、それらしいものを目にしたことはなかった。

だが諦めきれない。

この方が見えたら、庚申塔(こうしんとう)の有無

を尋ねようと思っていると、昨日その人が来られた。

それとなく訊いてみると、「確か内雁子にひとつあ

りますよ」と仰った。

何と嬉しいお返事!一つというのも如何にも貴重だ。

内雁子は区内の東端で田に面して小高く、清水も出

ている、確かにあるかも知れない。

教えて頂いた場所の見当はつくので、さっそく午後

行ってみた。

集落の東、何度も通っていた場所に石段。その上

に石塔らしきものがちらっと見える。

確かにありました、しかも文字塔ではなく、光背が

ある石仏塔です!薬師のある米山を向いて合掌して

いるではありませんか。

ああ、知らずにいて申し分けありません。

ずっとここにいたのですか、お会い出来て嬉しいで

す!どこかで見た事があるような素朴なお顔ですね。

風雪に耐えて矢と宝輪をしっかり持しておられます

ね。

正面が見ざる、右が聞かざる、左ははっきりしませ

んが、言わざるなのでしょう、人間のようで、とて

も良いです。

三つに割れているのが痛ましいのですが、直してもら

っていますね。

この町は文字度どおりの半農半漁、それほど豊かでは

ありませんでした。

それでもあなたをこしらえた昔の人は庚申講を守り楽

しんだのですね、本当に嬉しいです、とても感激しまし

た。

運もあるが長生きはするものだと思った。

大潟区は風は強いが災害は少なく雪も少ない。

この石塔と昔人(せきじん)のお陰かもしれない。

診療所から3,8キロ、美術館から7,3キロは最も近い

庚申塔となった。

週末の上京、目黒区の庚申塔(庚申塔その6)と旧友との会食。

一昨日は雪山の一件などあったが石塔探訪は続いてい

る。

庚申塔をググると東京都は目黒区に彫像された石塔が

沢山あることが分かた。

昨日土曜日、二組の旧友夫婦と食事をするために上京

した際、先に目黒の庚申塔を見るべく午後は早めに出

かけた。

目黒区内には21カ所(約70基ほど)の庚申塔がある

という。

時間に余裕が無く、かつタクシーを利用するため互い

の距離が近そうな5カ所を選んで臨んだ。

山手線目黒駅下車、駅前でタクシーを呼び止めて、区

内に詳しい運転手さんの車を選んだ。

ある方が熱心に話を聴いてくれ、“それらしいものなら

見た事がある”と仰り、ナビをあやつりながら走ってく

れた。

地図で見るのと実際は大違い。一方通行や狭い路地、あ

まつさえ行き止まりがあり苦労もするが、“多分ここ”と

運転手さんが停車すると、目指す石塔があった。

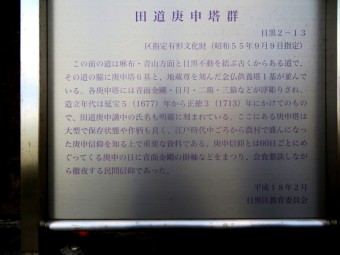

田道(でんどう)庚申塔群。

最も憧れていた場所へまず着いた。

くっきりと掘り出された仏像塔がずらり、感激だった。

瓦屋根の下で整然と立つ青面金剛の庚申塔は本尊の表情と

三猿、日月の文様も鮮やかで、鶏が見えるものもあった。

閑静な宅地に堂々の存在感。

真新しい花が塔ごとに添えてあり、私たちを待っていたか

の如くだった。

後方に今年3月に新調された青い幕が掛かっている。

新潟からお上りさんの夫婦二人、想像以上の素晴らしさに

傍目も気にせず喜んだ。

教育委員会が設置した説明プレート。平成18年2月とあっ

た。

経年の劣化も見えず鮮やかで、しっかり判読出来る。

ともするとこのようなものはは板に白ペンキで書かれ、た

ちまちボロボロとなり読めなくなる。しかるにアルミ板に

よる設えは手入れも良く非常に有益だった。

次が「さわら庚申」。運転手さんが「あそこでしょう」と

ハンドルを切って到着した。

↑交通量の多い場所に建つさわら庚申塔。

立派な屋根が付き、欄間などに木彫が施されている。

右の板碑型(文字だけの塔)をいれて三体が肩を寄せ合っ

ている。

↑中央が舟形、左が駒形と形状の分類が書かれていた。

右端は文字による道標であり、それぞれ港区方面、大田

区方面、五本木から先世田谷方面?に分けられ、詳しい

地名が標されているようだった。

お堂の欄間などに彫刻が見られ、三猿や獅子が見事だった。

こんな立派な庚申塔など他にあるのだろうか。

猿は神様の使いとして神性を帯びる一方、見ざる聞かざる

言わざるの3要素は、庚申の夜に天に昇って人の悪口を天

帝に告げ口しようとする身中の虫を制するものとして重要

な意味があったらしい(もう少ししらべてみます)。

三つ目は「天祖(てんそ)神社の庚申塔」

↑二体の庚申塔。右の塔は道標を兼ねており、九品仏(くほ

んぶつ)、世田谷、目黒不動への道が示されているという。

次第に食事会の集合時間が迫る中、まだ二つ残っている。

「宿山(しゅくやま)の庚申塔」に着いた。宿山はかって

のあざ名。

正面と両側面にそれぞれ一体ずつ猿が彫り出されている。

ここも片側が賑やかな通りに面していた。花は鉢植えだっ

た。

いよいよ最後、「五本木庚申塔群」となった。

路地のような道は、その昔鎌倉道と呼ばれた要路だったと

区の説明板に書かれていた。

最初と最後に群が付く立派な石塔の列を見ることが出来た。

庚申塔5基のほか地蔵尊と念仏塔が祀られている。

ここの石塔は建てられた場所に残っていることが想定され、

保存状態とともに貴重だと説明されていた。

さて

・見学した庚申塔の多くは青面金剛を本尊としていた。

・猿は金剛に匹敵するほど明瞭に掘り出されていた。

・鶏はあっても比較的平板で、よく見ないと見逃されそう

なものも多かった。

・多くの塔の頭部の左右に丸い日と半月が雲の紋様とと

もに彫られていた。

・金剛は合掌するほか、弓矢、宝剣、宝輪を手にしていた。

輪を左手に持っているものがあったが、それが何か分から

なかった(羂索:けんさく、でした)。

ところで学生時代に住んだ場所が目蒲線の大岡山で、山

手線を目黒で乗り換える。また叔母が住んでいたため大

変馴染み深かった。

本当に久し振りに降り立った目黒はすっかり様変わりして

いた.。ただ周辺の坂道だけが懐かしく映った。

何十年も経て、いま夢中の庚申塔がかくも多数あったとは。

落語「目黒のさんま」に登場するように、大都市江戸の麗し

い山村だった目黒。

庚申塔として歴然と残ったかっての庶民信仰の足跡は、

それを後世に伝え続けた住民の、先人に対する畏敬と

親しみを明瞭に現わすものだった。

当日それぞれの場所に供えられていた新鮮な花のなんと清

々しかったことか。

庚申塔の保存場所には掃除道具が備えられているのを度々

見た。

住民の方々が清掃を続けているのだろう。

区教育委員会による説明プレートも誠に有益だった。

区を上げて石塔を維持伝達しようとする熱意は、他所から

ら訪ねた私たちにもひしひしと伝わった。

案内して頂いた運転手さんも熱心に対応して下さった。

見聞しながら目黒区の庚申塔は今も生きていると思った。

目黒をお終いにすると、年一度三組の同級生夫婦が集う食

事会の時間となった。

昨年と同じ店が予約されていた。

ひと皿ずつの分量が少なくて私たちには嬉しい。

蒸しウニや海老が入ったパイ包み。

(近づいて大きく見えますが、実際は小ぶりでお腹に優し

い)近況、級友のこと、どういうわけか小保方さんの事、

実家の宗教、身体の具合などを話しあった。

年に一度の会食は名残惜しい。

場所を移してカクテルを賞味し、例によって年1度の葉巻

を味わった。

翌日曜日のことは後で書こうと思います。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月