仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

年末~大晦日に上京し鎌倉を訪ねた-その3。

二泊の旅行にも拘わらず長々と書いている年末の東京鎌倉旅行記は今回で終了です。

さて31日朝、前日の雨は上がり、夜半からの風で鎌倉の雲が吹き払われ、空と海は真っ青。まさかの富士山が岬の向こうに姿を現していた。激しく立つ白波も冬の風情として文句なしだった。

これ以上何を望もう、喜んで七里ヶ浜の歩道を歩いた。

これ以上何を望もう、喜んで七里ヶ浜の歩道を歩いた。

(午前8時35分頃の海)

真白き富士の嶺、緑の江ノ島、そしてそして真っ青な相模灘。

常緑樹の江ノ島は冬でも緑色なのだ。

年を経ても長い休みは取れない身分。貴重な時間で色々見たいので、いつものようにタクシーを頼った。

本日のドライバーさんは年配の紳士。さあ行きましょうの一声で出発した。

よく分からないながら、北へのぼり東をかすめて終了のコースになるようだった。

長谷寺から始まった。

清々しい花頭窓が連なる大きな観音堂。

清々しい花頭窓が連なる大きな観音堂。

正月に向けた華やかな五色幕が風に揺れる。

十一面観音菩薩像はあまりに近く(実はかなり距離があるのだが)、大きさと輝きに圧倒された。

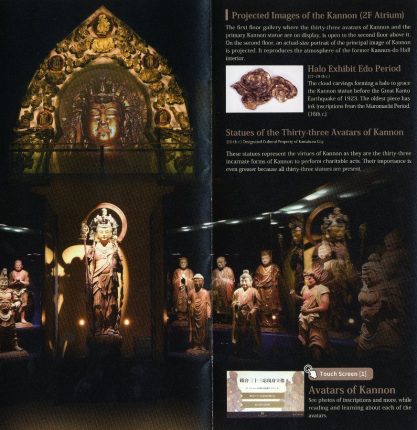

拝観した観音ミュージアムのパンフレットから。

拝観した観音ミュージアムのパンフレットから。

館内のほっそりした幼顔の十一面観音を中心に33体の観音を拝観。

揃って大きな円板に浮き彫られた掛け仏は誠に優美だった。

いにしえの仏師の技と心に比べ現代造形の技と心はいかなるものであろう、といつも思案する。

それについては進化をせずただ変化(私にはまだ十分に理解できないと言う意味で)を模索するだけの残念をやはり払拭できない。

これは行き着くところ作り手だけの話ではなく、観る者ともに日常の苦楽が全く異なってしまったからなのかと、考えている。

飽くことなき経済活動が金にならない芸術活動を抹殺してしまった?結局幸福の総体はゼロッサムゲーム?そんなことで終わてしまう話ではないと思うのだが、どうだろうか。

大仏様の高徳院へと回る。

日本晴れの大仏様。

日本晴れの大仏様。

建造物だと分かっているけれども、何故これほど落ち着いていられるのか教えて欲しいほど。

続いて海蔵寺。

鎌倉の寺院には岩窟が多くて驚く。

鎌倉の寺院には岩窟が多くて驚く。

それによって神仏の神秘性がより伝わる。

神仏混淆、寺院の鳥居も自然に感じられるようになるから不思議。

同寺の庫裏であろう、数寄屋作りが誠に清々しい。

同寺の庫裏であろう、数寄屋作りが誠に清々しい。

私共の雪国ではこのような建物はまず成立しない。

さらに訪ね進んだ浄智寺の門にも正月飾り。

さらに訪ね進んだ浄智寺の門にも正月飾り。

日本晴れといい、すっかり新年のおもむき。

花はまだ先だが、手入れされた梅林は目を引き、是非再訪したい。

広大な境内で巨大な伽藍に圧倒される建長寺。

広大な境内で巨大な伽藍に圧倒される建長寺。

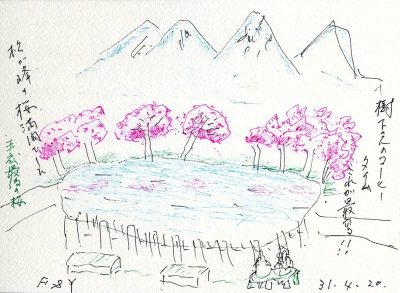

青空を写す滑らかな池の庭で一息。

寺巡りをしていても中々僧に出遭えない。

日円覚寺ではじめて僧侶のお姿を見ることが出来て嬉しかった。

日円覚寺ではじめて僧侶のお姿を見ることが出来て嬉しかった。

(折角のお寺、若い僧が通り過ぎるだけで十分、私たちの前にもっと現れて欲しい)

最後に念願の丸窓が見られる明月院へ。

正面に台杉が何株も植栽されている。

正面に台杉が何株も植栽されている。

たまたまお会いした庭師さんは良い感じの人だった。

あこがれの丸い窓。

あこがれの丸い窓。

この時期、火鉢に鉄瓶が掛かる情景は何ともご馳走。

路地を脇へ入ると生け垣に餌台が設えてあり、雀が沢山来ている。

路地を脇へ入ると生け垣に餌台が設えてあり、雀が沢山来ている。

明月院を最後に午後二時近く寺巡りは終了した。

運転手さんとは駅でお別れ。座席が心配だった復路の横須賀線は1000円の追加料金でグリーン車に座わることが出来、ひと安心だった。

一泊二日の鎌倉は雨と晴れそれぞれに趣きがあった。多様な庚申塔を目にし、随所で江ノ電を見た。急ぎ足だったがそれぞれ特有の表情をした歴史的社寺を巡ることが出来たが、もう少し鎌倉時代を勉強しようと思った。

狭い路地や辻はみな奥ゆかしく、美味しそうなお菓子を求め、絶品のてんざるを頂けたのも幸運だった。何より青々とした相模湾の彼方に現れた富士山は貴重な冥土の土産になった。

前日妻に七里ヶ浜の遭難の話をしたら、初めて知ったと表情が暗くなった。一日経って空が晴れるとそれも和らいだやに見えた。

花の少ない季節だったが随所で椿や山茶花に蝋梅、珍しく地に下ろしたシクラメン、開花した水仙も見た。また紅葉が遅いため今もモミジがみられると聞いたが、なるほどと思われる樹があった。

照葉樹林帯の同地では、カシノキ、クスノキ、タブノキ、ヤブツバキが生き生きと育ち、シイの類もあるに違い無い。道沿いの柑橘類や木守の柿も印象に残った。

多くの社寺で手入れ良く維持されている梅林は大変に印象深く、機会があればぜひとも花を見たいと念願している。

最後の明月院は花の時期ではないにも拘わらず、人を迎える温かさが伝わり楽しい場所だった。

いつもながら長々となりまことに申し訳けありません。

年末~大晦日に上京し鎌倉を訪ねた-その2。

12月30日今にも降り出しそうな朝、いざ鎌倉へ。

横須賀線の混みようなどはさっぱり分からないので、早めに新橋から東京駅へ移動した。雨が降りそうな空だが晴れても降っても、私にとって休みは貴重であり、傘は鎌倉で買うことにした。

30日7:40頃の東銀座。

30日7:40頃の東銀座。

高層ビルの現代からおよそ一時間半、中世・近世が残るはずの鎌倉へ。

皆様ならとうに訪ねられている鎌倉。しかし私は過去にある病院の医師探し、ある人の住居探しで行った二回だけ、観光とは無縁だった。それでこの度は大仏様も鶴岡八幡宮も新参、まことに初々しい気持ちで電車に乗った。

この日鎌倉到着が早すぎて西口駅前の喫茶店でひと休み、高まる気持ちを静めた。

お茶を飲みながら店主に予定カ所を見てもらい、およそ道順を決め、コンビニで傘を買った。

多く回りたいので駅前からタクシーに乗った。若いドライバーさんはとても真面目な感じの新潟県出身者で幸運だった。そういえば昨夜の中華飯店の若いスタッフも新潟県出身だと言っていた。

私の予定表では先ず庚申塔巡りの地味なカ所ばかり。やや面食らった感じの運転手さんは勉強になりますと言って、営業所やスマホとやり取りし、さらには通りすがりの石塔まで探してくれた。

最初に訪ねた御霊神社(ごりょうじんじゃ)は鳥居すれすれに江ノ電が通過する撮影スポットだった。

最初に訪ねた御霊神社(ごりょうじんじゃ)は鳥居すれすれに江ノ電が通過する撮影スポットだった。

同神社は12基の庚申塔が安置され、雨のなか静かに佇み心が弾んだ。

同神社は12基の庚申塔が安置され、雨のなか静かに佇み心が弾んだ。

幼な顔の青面金剛が彫られている屋根付き石塔が目に付いた。一般に見ざる言わざる聞かざるの三猿(さんえん)はそれぞれほぼ決まったポーズをしているが、ここでは踊っていると案内に記されている。

幼な顔の青面金剛が彫られている屋根付き石塔が目に付いた。一般に見ざる言わざる聞かざるの三猿(さんえん)はそれぞれほぼ決まったポーズをしているが、ここでは踊っていると案内に記されている。

踏んづけられた邪鬼?の下に明瞭ではないが、扇を片手に三猿が踊っているように見える。

踏んづけられた邪鬼?の下に明瞭ではないが、扇を片手に三猿が踊っているように見える。

本石塔建立までの三年間、講中の衆にとって年6回の庚申待ちはことのほか楽しかったことが窺われる。

本尊の青面金剛はしばしば半裸の女人と言われるショケラの髪を左手で掴むが、

本尊の青面金剛はしばしば半裸の女人と言われるショケラの髪を左手で掴むが、

合掌するいかつい男の髪を右手で掴んでいるように見えた。

左手は羂索を手にしている。

。

続いては材木座の五所神社。

16基もの塔が安置され、バリエーションに富み大変面白かった。

16基もの塔が安置され、バリエーションに富み大変面白かった。

三猿は足を曲げ両端は向き合うことが多い。

三猿は足を曲げ両端は向き合うことが多い。

ここでは、ハイ、ポーズと言われて、足を伸ばしこちらを向く表情が愛らしかった。

江戸時代の石工(いしく)ののびやかさが伝わる。

本尊として青面金剛の像や文字が無く猿の像に庚申供養塔の文字が彫られている。

本尊として青面金剛の像や文字が無く猿の像に庚申供養塔の文字が彫られている。

相模灘の国だけに、一見猿に波があしらわれているように見える。

ほかにも波をイメージさせる紋様を見た。

駒形と呼ばれる先が尖った様式の石塔が三つ並んでいる。

駒形と呼ばれる先が尖った様式の石塔が三つ並んでいる。

下に三猿、それぞれに「庚申塔」「庚申供養塔」「猿田彦大神」と異なる塔銘が彫られている。

御霊神社も当社もそれまで分散していた石塔を、後に集めて保存したという。

庚申信仰が盛んだった江戸期を中心に、13世紀のものまであるという事だったがどれか判然としなかった。

内容によって鎌倉市文化財の指定をうけているものもあり、行政の優れた姿勢がしのばれる。

庚申塔の列に並んでいた三面の像には摩利支天(まりしてん)と説明書き掲げられていた。自在な神通力を有する天部の一つとされ、武士達の守護神として好まれたという。乗っている猪ともにマス(塊)として非常に迫力があり素晴らしかった。

あなたには摩利支天が付いているかもしれない、と妻が妙なことを言った。

さて私たちがウロウロと石塔を観て回っているあいだ、地元の氏子衆と思われる方たちが境内掃除と新年への仕度をされていた。

ちょうど昼食時間となり出前をまとめる声が聞こえてくる。

カツ丼、天丼、天ざるそばの三つが叫ばれ、長老がまとめようとしている様子だった。

注文が一回りすると、

「オレ天丼止めてカツ丼にするわ」などと訂正が入った。

すると合計の数もうまく合わないようで、ついに、

「アンタ惚けて来たんじゃないの」

「オレは惚けていないよ」

「いやいや惚けていないというのが惚けた証拠」

「大体オレにさせるのが無理なんだよ」と声が行き交い、まるで落語を聞いているような風になった。

可笑しさをこらえながら、大晦日が迫り一生懸命境内を清める方達に心和むのを覚えた。

庚申塔とは関係の無い寺へも回った。

同寺は正月三ケ日の「初えびす」を前に華やかな設えが施されていた。

同寺は正月三ケ日の「初えびす」を前に華やかな設えが施されていた。

女性を乗せた車夫がまさに出ようとするところだった。

次は八雲神社。

比較的こじんまりした境内に三基の庚申塔がみられた。

比較的こじんまりした境内に三基の庚申塔がみられた。

右端の青面金剛は右手に人の髪を握っている。握られているのは五所神社と同じように男の形をしていた。

右端の像で青面金剛は右手に人の髪を握っている。

右端の像で青面金剛は右手に人の髪を握っている。

その人は下方の三猿に比べれば明瞭で、もしかしたら太った女性かもしれない。

続いてもののふを偲ぶ高い五輪塔があった来迎寺、さらに参道の角に庚申塔があった覚園(がくおん)寺を、それぞれ巡り鎌倉宮へ向かった。

あちこちがツルツルしている鎌倉宮は村上社の身代わり様。

あちこちがツルツルしている鎌倉宮は村上社の身代わり様。

主君を逃すため身代わりとなり、敵に自分を討たせた忠臣として祀られている。

参拝者は病の場所を撫で、身代わりになってもらう願掛けがあるらしい。

この旅に持参した小説「銀の匙」の文中、明治時代の幼い主人公が伯母と一騎打ちをして遊ぶ場面がある。討ち取られる際に「縄は赦せ、首斬れ」というセリフを吐くのを思い出した。

鎌倉宮を終了し午後一時すぎ、調べておいたそば処「宮前」で昼食を摂った。

上手く席が空いたところで、運転手さんと三人、天ざるを食べた。

上手く席が空いたところで、運転手さんと三人、天ざるを食べた。

蕎麦もさることながらテンプラの美味しかったこと、特にシイタケには驚いた。

運転手さんお勧めの瑞泉寺。

運転手さんお勧めの瑞泉寺。

奥にかの偉大な国師、夢窓疎石が造園した庭がある。

余計な足し算はしないという禅の庭。国師は足し算どころか引き算として岩壁をえぐり、重要な公案に応答している。静けさに秘められた禅の異常な強さを感じないわけにはいかない。この寺の入り口にも一基庚申塔があった。

余計な足し算はしないという禅の庭。国師は足し算どころか引き算として岩壁をえぐり、重要な公案に応答している。静けさに秘められた禅の異常な強さを感じないわけにはいかない。この寺の入り口にも一基庚申塔があった。

鶴岡八幡宮に向かうに当たり、ほど近い小町3の上生和菓子の店「美鈴」に寄った。鎌倉一と呼び声高いお菓子屋さんは小さな路地に入り、さらに小さな角を曲がった小さな店だった。親しみやすいおかみさんの応対で花びら餅などの正月菓子を求めた。

込められた心がしっかりと伝わる菓子。

込められた心がしっかりと伝わる菓子。

初釜が近いのでとても忙しそうだった。

この日最後の鶴岡八幡宮へ詣でた。

2010年に歴史的な大銀杏が倒伏し、ヒコバエから生えたという若木が人の背丈の三倍ほどに育っている。

イチョウは生長が遅いというが、10年も経てば木らしくなってくるものだと感心した。

慎ましくても正直者がちゃんと生きられる世の中になって欲しい、と高い拝殿で心込めて祈った。

さて予定した鎌倉の初日が何とか終わった。

ホテルから七里ヶ浜の海岸は近い。

ホテルから七里ヶ浜の海岸は近い。

期待した夕焼けは無かったが、初めて見る江ノ島の影を懐かしく感じた。

この日多くをタクシーを頼んだとは言え九つの社寺、二つの店舗を回り沢山歩いた。

庚申塔にえびす様。本日は庶民文化を伝える史跡を交えて巡ってみた次第です。

そこはご承知の方ばかりと思いますが、次回に北鎌倉などの2日目を載せさせてください。

年末~大晦日に上京し鎌倉を訪ねた-その1。

2020年1月1日、二回目の記載です。

実は昨年12月29日に快晴の朝、さいがた駅からほくほく線に乗り上京、東京と鎌倉へ行きました。

29日は東京でゴッホ展を観た後、2,3の社寺を回り、いつものようにお台場の海を見て都内で一泊。翌朝鎌倉へ行き、一泊し2日に亘って観光、31日夕刻に帰宅の行程を予定して出かけたという訳です。

人生そう後がありません。押し詰まったこの時期、思い立ったら吉日、ゴッホ展を口実に敢えて出掛けました。以下に短い旅の顛末を何回かに分けて記載してみたいと思います。

12月29日日曜日、ほくほく線さいがた駅8時10分発の電車がやって来る。

12月29日日曜日、ほくほく線さいがた駅8時10分発の電車がやって来る。

ほくほく線の車窓から。

ほくほく線の車窓から。

山間に入ってすぐ霧がかかり、松代駅は濃霧に陽が当たる幻想的な眺め。

列はさらに右方に続き、見えませんがその先も右に折れて続いていたのです。

列はさらに右方に続き、見えませんがその先も右に折れて続いていたのです。

あまりの列におじけ付いて早々にゴッホ展を諦め予定変更。埋め合わせに上掲の写真に見える赤い建物、寛永寺は清水観音堂を訪ねた。

京都の清水寺と同じ懸崖の舞台が設えてある。

高さ30㎝くらいの小さな獅子がお金の投入をじっと待っている。

お金を入れると右の箱からおみくじを取って取り出し口へ運ぶ。ユーモラスな動きをするので試すと小吉だった。

今年孫達が何人も受験や進学をするのでお守りを沢山求めた。

今年孫達が何人も受験や進学をするのでお守りを沢山求めた。

梅のつぼみはまだ小さく堅そうにしていた。

SNS用?のプラカードが置いてあり、念のため写真を撮ってみる。

天神様を出ると間口の狭い寿司屋さんがあり、釣られるように入って昼食とした。

天神様を出ると間口の狭い寿司屋さんがあり、釣られるように入って昼食とした。

東銀座のホテルにチェックインをして休む間もなく外出。

少し歩くとカプセルホテル。懐かしくも維持されているのが嬉しい。

少し歩くとカプセルホテル。懐かしくも維持されているのが嬉しい。

昭和47年竣工のホテルの事は前々日のBS1テレビで再放映されていた。

若き日の病院アルバイトの往復で、出来たばかりの建物前の高速道を何年も走った。アスベストや老朽化が問題となっているが、世界遺産登録まで関係する存否議論が続いている。

大きさと高さを争おうという建築物のなか、機能とと形態で挑み、50年以上に亘り大都会のシンボルの一つとして生き続ける生活空間。作者黒川紀章にあらためて畏敬の念をおぼえる。

その後浜離宮を右に見ながら環状二号線に沿った歩道を築地橋を越えてかなり歩いたところで、タクシーを拾った。

いつものお台場へ、砂浜の大半が大がかりな工事中でやや寂しい。

いつものお台場へ、砂浜の大半が大がかりな工事中でやや寂しい。

オリンピックに関係しているのだろうか。

お台場へ近づくと見えてくる観覧車がいつも気になっていた。本日乗ってみようということになり、砂浜を後にして歩き出した。大きなものというのは、遠くから見えてはいるが中々到着しない。道筋の要領も得ずタクシーの世話でようやくバレットタウンという所に着いた。

着いても何処なのかさっぱり見当が付かなかった「パレットタウン」。

着いても何処なのかさっぱり見当が付かなかった「パレットタウン」。

ああ生まれて初めて乗った観覧車の何と楽しかったことか。

ああ生まれて初めて乗った観覧車の何と楽しかったことか。

宝石をちりばめたような夜景だった。

観覧車の後は近くの駅でゆりかもめに乗って汐留駅で降りた。

迷路のような汐留の夜道もまるで遊園地のよう。

迷路のような汐留の夜道もまるで遊園地のよう。

ここでもいっとき迷った。

ホテルに帰る道すがら巨大なビルの一階にあった中華飯店で夕食を摂った。

ジャスミン茶で長歩きの疲れが和らいだ。

ジャスミン茶で長歩きの疲れが和らいだ。

食事を終えた道すがら再び迷い、カレッタ汐留のイルミネーションを路上から見下ろして楽しませて貰った。

食事を終えた道すがら再び迷い、カレッタ汐留のイルミネーションを路上から見下ろして楽しませて貰った。

東銀座や隣の汐留は昔から縁の薄い所。そこに巨大タワー群が林立し、広い交差点の歩道は複雑な高架構造になっている。見えていた目印がすぐにビルの陰になり、似たような風景が微妙にずれる。そのうえ次々に現れる交差点は直角に交わっているとは限らない。少々苦労はしたがスマホにも助けられ無事ホテルに戻れた。

患者さん達にご迷惑をおかけするかもしれない年末旅行。お陰様で一日目を楽しく過ごさせてもらい感謝に堪えない。普段馴れない1万歩数千歩の歩行、疲労した足を休めているとすぐに眠りについた。

翌朝8時に新橋→東京駅→横須賀線で鎌倉に向かう予定になっている。

続く30、31日の行程はまた後に掲載させてください。

さる12月29日の渋野選手の記事は出発前に予定投稿させて頂きました。

〝今年もどうか宜しくお願い申し上げます〟

去る日曜日の柏崎行き。

私の庚申塔探訪は言葉は悪いが、近郊ドライブの「眼なぐさみ」、あるいは一種気まぐれとして、細々と続いている。

先々で出合った石塔周辺の自然や社寺あるいは集落の印象などから、そこの風土や暮らしぶり、あるいは昔人の願いなどを思ったり、気づかされたりして楽しむという風で、研究などの上等なものでは全くない。

さて昭和41年発行の「越後の庚申信仰」には以下の丸い庚申塔が掲載されている。

越後の庚申信仰:尾身榮一 大竹信雄 共著 庚申懇話会 昭和41年10月28日発行

越後の庚申信仰:尾身榮一 大竹信雄 共著 庚申懇話会 昭和41年10月28日発行

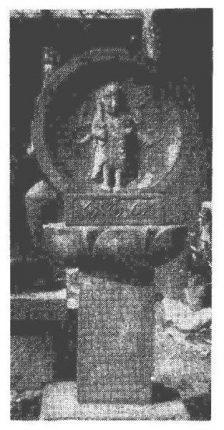

「越後の庚申信仰」にある写真。

「越後の庚申信仰」にある写真。

何かとても可愛い印象。

下の基壇から上へ、構成している各部分のバランスが良い。

青面金剛が円形の石に掘り出されている一見和やかな石像だ。様々な様式がある中で、本尊が円いふち取りに収まるのは珍しく、是非とも見たいと念願していた。

くだんの本には柏崎市四谷2とあり、実は今年1月妻と車で周辺を巡ったものの見つからなかった。

このたびは去る11月3日日曜日、新潟市に用事があり、途中再度の柏崎行きを試みた。

目的の同市四谷の通りは隅々まで家が建つ。村落の庚申塔ならば集落の境や社寺の門前などでよく見るが、街中ではよほど目立つ場所か、所番地が明瞭でない限り中々見つけ難い。

この日も道を変えながら色々回ったが、駄目だった。最後に近くの柏崎警察署で聞いてみて、駄目なら諦めようと決めた所で、とある庭から婦人が出てこられた。

その方にお声を掛け、本の写真を見てもらい、近くにありませんか、と尋ねた。

「庚申塔ですね、多分あそこでしょう」

「え、あるのですか!」

「すぐそこですよ、主人は今出ていますが、この方面の専門家です」

ああ、こんなことがあるのだろうか、偶々遭った人のお身内が探しあぐねていたものの専門家とは。

女性は私たちがその前に立っている「三忠呉服店」の女主人だった。

利発そうなその方は道を挟んだ向かいの路地に入って行かれ、私は後に付いた。30メートルほど歩くと、傍らに以下のような石仏・石塔が突然固まって現れ、大変驚いた。

本当にすぐ近くだった。

右の奥まった場所(白矢印)に、ああ、ひっそりと円形の石塔が見える。

右の奥まった場所(白矢印)に、ああ、ひっそりと円形の石塔が見える。

そこには庚申塔に石仏、墓碑、、、。

昔人の真摯な魂が宿るここはパワースポットでは。

三猿はデザイン化され、金剛の顔は横にらみ風に見え、どこかユーモラス。

三猿はデザイン化され、金剛の顔は横にらみ風に見え、どこかユーモラス。

本よりも一段と白カビが生え、持物などはっきりしない。

見える二臂のうち左手はショケラ、右手は羂索?あるいは剣を握っているようだ。

本尊はやや稚拙だが、このように変わった庚申塔を彫り上げた石工(いしく)は

一体どんな人だったのだろう。

若い人なのか、こんなに丸く円を切ったり彫ったり、素晴らしい。

あたりを見ると、石塔群の先に遺構があり、尼寺の跡だという。案内された方も尼寺の往時を知っておられ、後からお二人の女性(お店のお客さんということ)が加わり、ひとしきり尼さん(安寿さん)の話になった。

小生の近くにもかって尼寺があり、早春に涅槃図の前で説話を聞き、撒かれたダンゴを木の枝に刺して持ち帰ると、長火鉢であぶって食べた。柏崎の尼寺の跡で昔を偲ぶとは、この日は色々お土産が付く。

尼寺跡。

尼寺跡。

石塔群には多数の庚申塔があり、地蔵菩薩のほか僧侶のものと思われる先端が尖った丸い墓碑(卵塔、無縫塔というらしい)が数多く見られ、二十三夜塔もしっかり認められた。

青面金剛と二十三夜塔。

青面金剛と二十三夜塔。

路地を挟んだ向こうにお堂があり、以下のように地蔵尊が三体安置されていた。

真ん中の像は中越沖地震で倒壊し、後に継ぎ合わせて復元されている。

真ん中の像は中越沖地震で倒壊し、後に継ぎ合わせて復元されている。

痛ましい姿だが地元の方達の温かい信心が伝わる。

脇の二体はほかから運ばれたものとお聞きした。

新しい花が日射しを受けて幸せな光景だった。

お尋ねした方のお店「三忠呉服店」

お尋ねした方のお店「三忠呉服店」

後日の調べでご主人は元柏崎市博物館館長さんだった。

奥様は地域の故事風習に触れる活動をリードされておられる。

あこがれの庚申塔を探すに、これ以上ない家の人に尋ねたことになる。

こんな幸運があろうとは。

さて柏崎市では、古来大晦日から1月下旬まで学問の神様である天神様の掛け軸や人形を祀る習わしがある。また9年前から地震による中断を挟んで「天神街道 天神さまめぐり」が行われている。お店はその幹事をされているらしく、市内30カ所の参加店舗・家庭の中で要のひとつとして展示をされる。

ところでこの日、嬉しい事に、最初に名刺をお渡しすると、“樹下美術館なら私たちは良く行きますよ、とても気に入っています”と仰って頂いた。樹下美術館にはドナルド・キーンセンターや木村茶道美術館、地域活動のグループの方々ほか、柏崎の皆様にお寄り頂いていて、普段から感謝に堪えない。

同市は、庚申塔はじめ道祖神から風神まで石塔が多い。市のもとはといえば柏崎長勝と能「柏崎」の物語、桑名藩領としての歴史、貞心尼の足跡、幾本もの谷筋ごとの文化と産物、、米山信仰、番神岬の日蓮、由緒ある寺々、焔魔堂、随所の木喰仏保存、魅力的な綾子舞や大和舞、そして越後ちぢみの商いによって輩出された趣味家、文人に名コレクターなど、文化は鮮やかで深く、一方でポンツーンを連ねた海辺のハーバーは清々しい。

このたび思ってもみない出会いのお陰で余計柏崎が好きになった。来る1月には天神さまめぐりをするため、是非とも伺わせていただきたい。

(そういえば、私のところでも昭和20年代のある時まで、父が正月に天神様の軸を掛けた淡い記憶があります)

思えば2007年6月10日に樹下美術館が開館してほぼひと月余、中越沖地震に見舞われた。館内で台に立てかけた皿が一枚倒れたものの無傷で済んだ。しかしお客様として開館早々お尋ね頂いた柏崎市のあるコレクターさんが、まともに被災され悲しいお手紙を受け取った。

地震の際、直後から柏崎市医師会長とコンタクトを取り、夜間に同市米山の避難所を巡回したことも今は懐かしい。

いずれにしても民家、社寺の損壊、あまたある石塔石仏の倒壊などは如何ばかりだったか。まだ課題が残るかもしれないが、よくも立ち直ったと、あらためて感心させられる。

追加:当館の開館直後、同市の湿原の展開に合わせ、拙生の植物画の絵はがきをショップで販売させて、と博物館から申し出を受けた。大変恐縮し、お願いすると沢山売って頂いた。

御地の皆様、これからもどうか宜しくお願い致します。

ついつい長くなりました。

去る週末の谷根、野田行き 秋冬の楽しみ。

柏崎市は石仏、石塔が良くみられ、街中のほか特に周辺部に多く残されているように思われる。主に庚申塔の探訪に、今年は1月中に三度柏崎へ出かけた。

その後温かくなり樹下美術館が開館すると一旦小休止、このたび秋深まるとまたぞろ車を走らせるようになった。

去る11月2日土曜午後は柏崎市の谷根(たんね)と野田へ、翌3日日曜日に柏崎市内へ行ってみた。

2日午後の谷根と野田行きは直ぐに日が暮れ、翌3日は新潟市への途中で市街の四谷へ寄った。

以下は2日の柏崎行のひとこまです。

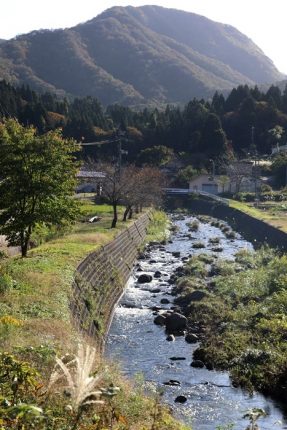

谷根は霊峰米山の真裏にあたり、谷根川に沿って集落がある。

谷根は霊峰米山の真裏にあたり、谷根川に沿って集落がある。

奥まった場所のイメージはあるが案外近く、あっという間に到着する。

路傍の一群の石仏の中に庚申塔(左・文字塔、右青面金剛の石仏塔)。

路傍の一群の石仏の中に庚申塔(左・文字塔、右青面金剛の石仏塔)。

事物として下の二臂は弓と羂索、上の右臂は鎌ですが、左は分かりません。

この像では、青面(しょうめん)金剛に脇侍として二体の童子が小さく配されている。

※掲載時、金剛の脇侍に菩薩と記しましたが、調べますと「二童子」ということ

でしたので、訂正しました。

二童子は青面金剛像の庚申塔で、三猿、鶏と並び約束事の一つということ。

宝珠や香合を持つらしいのですが、この像では今や判然としません。

二童子が掘り出された像はそう多く無いようです。

もう一基の青面金剛になる庚申塔。

もう一基の青面金剛になる庚申塔。

合唱する手を中心に弓矢と宝剣?および掴んだヘビが円弧を描いて配されている。

(荒ぶる青面金剛は時としてヘビを掴む)

いずれも本尊の下に三猿が彫られている。

村落に真言宗豊山派の慈眼寺がある。拙家の宗派でもあり親近感からお参りに寄った。

境内の右・弘法大師碑と左・宝篋印塔(ほうきょういんとう)。

境内の右・弘法大師碑と左・宝篋印塔(ほうきょういんとう)。

慈眼寺門前の二十三夜塔。

慈眼寺門前の二十三夜塔。

その昔谷すじのある夜、二十三夜の月は如何ばかりだったか。

集った女性達は勤行し、四方山話に花を咲かせ、世を徹して過ごした事だろう。

谷根を少々奥へ進むと米山の登山口がある。そこに4基の石塔が並んでいる。

馬頭観音の頭上に馬の顔がシンボルとして彫られている。

馬頭観音の頭上に馬の顔がシンボルとして彫られている。

村落を守護するとともに、大切な牛馬を供養する意味が附されている。

雨乞い三尊と呼ばれている三体仏が並んでいる。

雨乞い三尊と呼ばれている三体仏が並んでいる。

“今に夕立がくるやら~”と甚句に歌われた米山は雨が多い所といえる。

それでも雨乞いをしなければならないほど甚大な干ばつ被害があったことが窺われる。

谷根からもう一本東の鵜川の川筋に野田集落があり、そこにも寄らなければならない。日は短く早々に谷根を後にした。

野田で称名寺を目指した。寺の手前に焔魔堂(えんまどう)がある。

野田で称名寺を目指した。寺の手前に焔魔堂(えんまどう)がある。

焔魔堂の左手に二十三夜塔と庚申の文字塔。

焔魔堂の左手に二十三夜塔と庚申の文字塔。

男性中心の庚申待ち、女性の二十三夜の月待ちは、ともに村落維持に重要で、

ひとときの娯楽でもあった。

しばしば二つの塔は並んで建っていて微笑ましい。

石塔は先人への供養であり、生存の証しあるいは感謝の記しであろう。

手を掛けて生活の痕跡を残した昔人の心ばえが偲ばれる。

焔魔堂の先、小高い杉木立の中に浄土宗称名寺(しょうみょうじ)がある。

向拝の天井。

向拝の天井。

枡目の中に四弁花を連ねた紋様が整然と彫られている。

優雅な窓を設えた欄間障子。

優雅な窓を設えた欄間障子。

称名寺は安政4年(1857年)再建とある。

野田の石材屋さん。その昔石工(いしく)と呼ばれていた家かもしれない。

野田の石材屋さん。その昔石工(いしく)と呼ばれていた家かもしれない。

一帯は石仏石塔が多く、石工が大活躍していたことが偲ばれる。

名工ともなると各地から声が掛かったようだ。

秋の山里を巡ると気持ちが和む。

以前も暇があるとそうしていたが、今は寺や庚申塔などが眼に入るようになった。そられの眺めにはふる里やいにしえの生活、および昔人の願いが偲ばれ、そこはかとない懐かしさや共感が去来する。

秋冬の気象は良くないが、里や鳥、荒海や雲など、この季節ならではの趣きに触れる事が出来、それなりに楽しめると思う。

翌日3日、柏崎市四谷のことは後日記載させて頂きます。

南アに破れたラグビー 上越市浦川原区の円重寺。

ラグビーワールドカップの予選リーグを通過した歴史的な日本代表チーム。今ほど準々決勝の勝ち抜き戦で南アフリカに敗れた。

前半日本は互角以上に闘うかに見えた。しかし後半、南アは選手交替を早めに行い、力と反応性で完全に優位に立ち、流れに乗って日本に圧勝した。

南アチームの圧力は日本の前進を阻み、華麗なスピードを完全に封じた。彼らはあたかも野性の魂を有するライオンのようであり、日本人に同じような事が出来るか、一つの課題だと思った。

更なる進化には時間がかかろうが、ただ一つ、ラグビーの裾野を拡げることは、確実な一歩にちがいない。その意味でも日本開催には大きな意義があった。

日本は敗退したが、私自身かってない興味を覚えた。今後の南アほか他の試合も観てみたい。

ところで昨夕、山際に掛かった霧をみたくて浦川原区へ向かい、その折、華岡山円重寺という寺院を見つけ境内を歩かせてもらった。(華岡山は“かこうざん”と読むのだろうか)

寺標に華岡山 円重寺とある。

寺標に華岡山 円重寺とある。

このような坂道があると入ってみたくなる。

鐘楼(左)の隣に見える白壁の建物は納骨堂らしい。

鐘楼(左)の隣に見える白壁の建物は納骨堂らしい。

(居あわせた檀家の方にお聞きしました)

花頭窓が二つ見えて心なごんだ。

花頭窓が二つ見えて心なごんだ。

台風後にも拘わらず、手入れされた境内は爽やかだった。

見知らぬ寺に迷い込み、予期せぬ風情と花頭窓に出合った。

近い場所ながら、いっとき小さな旅をした気分だった。

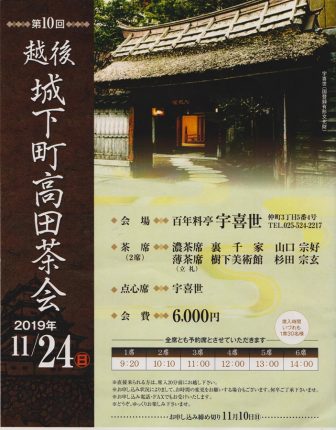

11月24日のお茶会 会場100年料亭「宇喜世」の多彩な窓。

何かと催事が多い今秋、来る11月24日(日曜日)は、上越市仲町3丁目の宇喜世(うきよ)で茶道の席持ちが予定されている。

当日は二席で、一席は山口宗好先生のお濃茶。他を小生宗玄が薄茶を差し上げることになっている。

大きな会場のため、昨日の祝日に主催のフカミ美術店主とともに床の間の掛け物を持参して具合を確かめ、待合や本席、そして水屋の様子などを下見させて頂いた。

以下当日の案内です。

●会場:宇喜世(うきよ) 電話 025-524-2217

●期日時間:11月24日(日曜日)

●時間は午前9時20分~14時まで50分~60分おきに6席が設けられる。

●参加費用お一人6000千円 濃茶、薄茶2席の席料およびお食事券付き

●お問い合わせ:フカミ美術 電話 025-522-1815

長野県からのお客様の予定もあり緊張を禁じ得ません。

江戸末期に創建され、100年料亭と言われる国登録有形文化財「宇喜世」。今日見られる主な様式に明治大正時代の贅が尽くされている。

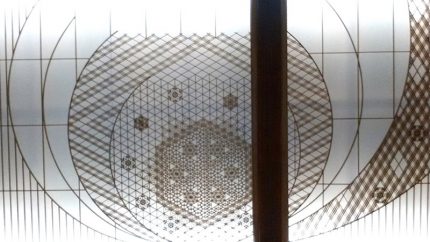

案内して頂いた離れの一室に丸枠の飾り障子。

案内して頂いた離れの一室に丸枠の飾り障子。

流れの上に蔦が下りている意匠。

以前この部屋に入ったことがある。

東側に庭を見る花頭窓。

東側に庭を見る花頭窓。

この部屋の天井にカゴ目を瓢箪形?に縁取った大きな明かり障子があった。

この部屋の天井にカゴ目を瓢箪形?に縁取った大きな明かり障子があった。

畳の一角に炉が切られているので茶室であろう、何とも手の混んだ設え。

部屋ごとに異なった灯り採りや窓が見られ、いずれも極めて贅沢に作ってある。入ったのは一部だけだったが、ほかの部屋でも面白い窓をみることができるにちがいない。機会があればまた見たいと思う。

主として禅寺から広まった花頭窓は宗派を越えて広がり、茶室や城郭、神社あるいは書院、さらに料理屋や住宅などへと一般化したという。宇喜世は何度も来ているが、花頭窓には気がつかなかった。年取って新たに見えるものがあるのは、嬉しいことだ。

下見を終えてフカミ美術さんで茶を飲みながら懐かしい写真を見せて頂き、くったくない話に興じた。

宜しければどうか晩秋の城下町茶会にお越し下さい、心よりお待ち致してます。

柿崎区は猿毛(さるげ)の庚申塔。

上越市髙田で34,7℃を記録して暑かった本日土曜日。秋のせいか、気のせいか8月の似たような日よりやや涼しく感じた。

不思議なことに影が長くなってくるとどこかへ出かけたくなる。午後やや遅く柿崎区は猿毛(さるげ)へ庚申塔の探索に行った。目指す石塔はネットで見ていたもので、はっきりと猿が彫り出された立派なものだった。見当たらない場合を考え、人に尋ねるべく写真をプリントして行った。

一通り猿毛から城野越(じょうのこし)まで走って回ったが見あたらなかった。猿毛に戻りコンバインを手入れしていた青年に写真を見てもらうと、先の二股を城野越へ上らず、下の道を水野の方に行くとありますよ、ということだった。

道は容易で、遠くはない所にあこがれの石塔があった。

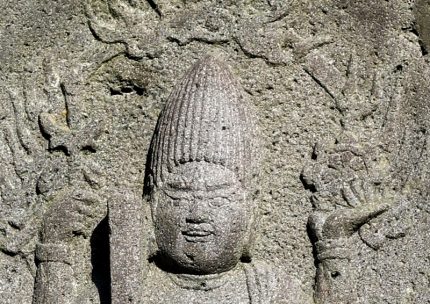

道路より4,5メートルほど高い所に三つの石像がある。

道路より4,5メートルほど高い所に三つの石像がある。

真ん中が目的の庚申塔。

怒髪の青面金剛が丁寧に彫られている。定番どおり六臂のうち上方の右手に宝剣、左手に法輪が見られる。

怒髪の青面金剛が丁寧に彫られている。定番どおり六臂のうち上方の右手に宝剣、左手に法輪が見られる。

足許に三猿が別々に配置されている。

足許に三猿が別々に配置されている。

丸みに影が付くほど良く彫られ、一般のよりも仕草の表情がよく分かる。

金剛の法衣の裾にも表情。

中段の左手で合掌するショケラの髪を掴んでいる。

中段の左手で合掌するショケラの髪を掴んでいる。

右手は何を持っているのだろう。

これまで見たショケラの中では最も明瞭に彫られていた。

※ショケラ:半裸の女人といわれ、諸説あるようだが意味はよく分からない。

向かって左の石像の右上に日輪、左側に弓のようなもの、右手が剣を掴んでいるように見え、顔もいかつそうだったため、これも庚申塔ではないかと思った。中央の石塔とは風化の程度が全く異なり、両者にかなりの時代差を感じた。

向かって左の石像の右上に日輪、左側に弓のようなもの、右手が剣を掴んでいるように見え、顔もいかつそうだったため、これも庚申塔ではないかと思った。中央の石塔とは風化の程度が全く異なり、両者にかなりの時代差を感じた。

もう一度全体を眺めてみると、やはり立派だ。

左に張った格好良い石は原石そのままなのか、削ってこしらえたものか。中央に向かって全体を深く削り、本尊と三猿を浮き出させるなど手がこんでいる。周囲の雲のような起伏のあしらいも上品で、沢山見ているわけではないが、近隣の中では出色の塔ではないかと思った。こんなに見応えのある石塔を彫った石工(いしく)とは何時の時代の何処の人だろう。依頼した猿毛の住民ともども立派なことだ。

左に張った格好良い石は原石そのままなのか、削ってこしらえたものか。中央に向かって全体を深く削り、本尊と三猿を浮き出させるなど手がこんでいる。周囲の雲のような起伏のあしらいも上品で、沢山見ているわけではないが、近隣の中では出色の塔ではないかと思った。こんなに見応えのある石塔を彫った石工(いしく)とは何時の時代の何処の人だろう。依頼した猿毛の住民ともども立派なことだ。

石の種類は今後の課題。ブラタモリで見るタモリは誠に詳しい。

周囲は田畑で、お年寄りがネギの畝を整えていた。

周囲は田畑で、お年寄りがネギの畝を整えていた。

石像背後の大杉が枯れてしまったことを残念そうに何度も口にされた。

合掌する石仏。頭部の様子から馬頭観音かもしれない。

合掌する石仏。頭部の様子から馬頭観音かもしれない。

庚申塔の青面金剛と異なり柔和な表情だった。

猿毛集落の様子。

猿毛集落の様子。

一年に6度、かって庚申の夜に行われていた「庚申さま」の集い。

それを3年続けたら村人は石塔を建てて供養した。

いつまで続いたものか、せせらぎの音がする村落には今も素朴さが漂う。

猿毛からさらに上がる城野越。

猿毛からさらに上がる城野越。

路傍で見つけた一輪のタカサゴユリはかって民家から種が飛んだものか。

良い午後だった。

今夕の夕焼け 齋藤尚明氏のひねり鎬(しのぎ)文茶碗 孝厳寺の花頭窓と菱窓。

何日も雨模様の日がつづき、昨夜などは寒くて閉口した。

それが本日はほぼ晴れとなり、暑さが戻り、高い空に賑やかなすじ雲が見られた。

夕刻は東の米山から西は権現岳まで空一杯に茜が拡がった。

頸城野に四方立つ茜の雲見れば旅の空かと思う夕暮れ

一昨日好評のうちに陶齋親子展が終了し、本日午後齋藤尚明氏を訪ねお借りした鎬(しのぎ)の大壺をお返しした。その折、展示室で見た鎬をひねった抹茶茶碗に眼が止まり、それを求めた。

鎬(しのぎ):器の側面に溝状にほどこした文様。面取りは平板だが鎬は凹みを有している。ちなみに“鎬を削る”のしのぎは刀の上部に横に彫られている溝の部分を指し、ここを削るほど激しくやり合う意味になるという(尚明氏)。

胴や口の造形と高い高台の面白みが眼を引く。

胴や口の造形と高い高台の面白みが眼を引く。

深く削ぐため厚みが必要で少々重くなっている。

彫りを浅く全体を薄く軽く、一回り大きくすれば数段良くなりそう。

これを原型に、鎬を増減させたり、全体に辰砂や呉須を掛け凹凸を強調したり、高台にバリエーションを加えればさらに色々楽しめそうだ。

尚明氏宅への道中、寺町1丁目の孝巌寺を覗いたら何本もサルスベリが咲いていて美しかった。

以下の写真は今年6月の同寺です。窓に惹かれて撮りました。

樹下美術館のノートから記載とイラスト 庚申塔その20,板倉区から上石さん親子。

樹下美術館館内に5冊のノートが置かれていて、皆様にはご自由に感想やラストなどを記して頂いています。

今期すでに沢山記載されていましたので、本日はごく一部ですが紹介させて頂きました。

●展示について

・静かな空気の中で美しいものを拝見いたしました。有り難うございました-東京都Mさん。

・春間近に当館を拝見出来てようやく長い冬の開けるのを感じられます。辰砂のやわらかな色合いが心を落ち着かせてくれました。「粉雪が舞う」、雪国の深い心と迫力を体感出来ましたー上越市Yさん。

・ここにこのような方がおられたのか。今はもうそういう気持ちでいっぱいです-Yさん。

●カフェと庭について

・樹下美術館のカフェと庭のデッキと植物はとてもすばらしくて、ステキです。庭に出ると妖精の世界にタイムスリップしたみたいで、気持ちが良いです。ここに来ると気持ちが良くて、1日いてもいごごちがいいです-長岡市Yさん。

ほか当館のカフェでプロポーズされ、三回目の結婚記念日に来館された、と記された方もおられました。

沢山お書き頂いているノートから、樹下美術館と皆様のさまざまな関わりを見ることが出来、張り合いを感じます。

●次はノートにお書き頂いた皆様のイラストを掲載させていただきました。

生き生きしたキャラクターですね、6年生になる春休みのSさん。

生き生きしたキャラクターですね、6年生になる春休みのSさん。

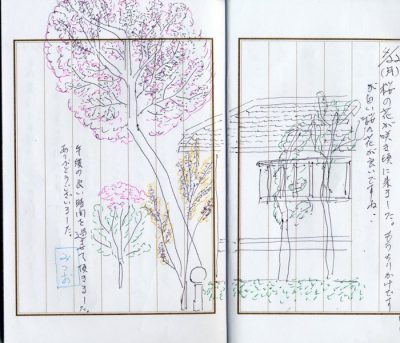

80才をお過ぎの方の絵です。

私も見た事があります。「松が峰の桜満開でした」と書かれていました。

。

赤ちゃんから美系の方まで、どなたがお描きになったものでも、みな楽しませて頂いています。

来館されたお客様もきっと喜んでご覧になっていることでしょう、どうかまた沢山お描き下さい。

さて本日は開館からほぼ終日美術館にいた。皆様にご挨拶をしたり、庭いじりをして幸せだった。

昼前、思いも掛けず板倉区福王子から上石さんが親子でお見えになった。

庚申塔に興味を持ち始めたばかりの昨年11月中旬、県内最古の庚申塔といわれる石塔を見るべく板倉を訪ねた。

福王子が目指す場所。しかし不慣れな地域で人に尋ねながらの探訪となった。

その時偶然お合いし、十二神社へ案内した下さった方が上石さんでした。

父が石塔や地域に詳しいということで、現場からお父様に電話してくださった。

お父様は歯科を受診中だったが、目指す庚申塔のほか、隣接する公民館敷地の石仏の事も伝えられた。

お陰で十二神社で懸案の庚申塔のほか、公民館でさらに一体の庚申塔と二十三夜塔まで見ることが出来、感激した。

その後、お父様から御地の石仏や神社関連の縁起などについての研究資料を幾つもお届け頂いた。

特に庚申塔に関係した詳細な記述は分かりやすく、当時混乱していた頭を随分整理することが出来た。

頂いたお手紙に来年樹下美術館を訪ねたい、と記されていた。

そして本日、清々しく晴れた祝日、お二人がお見えになった。

午前から美術館に居てよかった。初めてお父様にお目に掛かった。

温かく丁寧なものごし、控えめで知的な方たち。

お父様から、記述や文献の貴重さ、福王子の由来、地域に根ざした尼寺、平塚神社分霊碑、ご子息から拙ブログを読んで下さっていたことなど、、、。

短い時間だったが昔から知っている人に出合ったような、安心で心楽しいひとときだった。

本日は遠くから樹下美術館をお訪ねいただき、本当に有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月