明け暮れ 我が家 お出かけ

楽しい初ゴルフ 紅麹、健康食品(機能性食品)、水原一平氏は。

日は射していたが気温が上がらなかった本日日曜日、米山水源CCで今年の初ゴルフ。親しくして頂いている同業ご夫婦とご一緒だった。

フェアウエーではトップばかり、ドライバーはあらぬ方へ飛び、時には真横に打ち出すなど散々で、短いアプローチは何度もシャンク。滅茶苦茶なゴルフを終始「真剣」に行った。

プレーは不味くとも、ゴルフを始めたばかりの20代のころに「若返った」ようで、そう悪い気がしなかった。昼食に美味しいチャンポンを食べると、後半には幾分調子が戻って来た。

地震の体験を話し紅麹のことも触れた。紅麹では私のところに当該の商品袋を持参され、三ヶ月飲みましたと仰られ、検査中の方がいる。ようやく大規模な健康食品の見直しが行われると言うことだが、様々な合成成分や薬剤成分が入ったものを「安心のお化粧」を施して「食品」と名乗らせるのは果たしてどうなのだろう。

その世界で「血圧高め」、「血糖値高め」とくくられる人々は曖昧な「健康食品(特定機能性食品)」の消費者ではなく、ちゃんとした責任関係で結ばれる「医療」で治療するほうjがよほど真っ当だと考えられる。

変わてもう一つ、違法賭博の問題で渦中にある水原一平氏の行方が、一部で泳いでいる如くいろいろ言われる。門外漢であるが、氏は韓国内で早々に出頭し厳重に保護され、正式な捜査ルートに従って帰米、米国当局に身を委ねているのではないだろうか。

氏にとって身を隠し潜伏するなどは何の意味もないだろうし、可能な訳が無い。

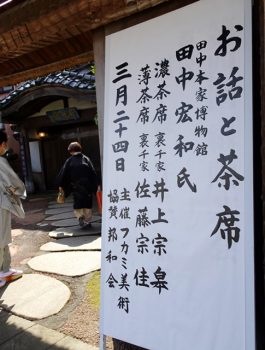

お話とお茶会 寒さが方向転換 庚申待ちの大河ドラマ。

さすがの寒さもS氏の言う通り彼岸を過ぎたら変わり、本日は温かだった。そんな日髙田仲町の「百年料亭 宇喜世」でフカミ美術主催の「お話と茶席」の会があった。

心づくしの食事の前、長野県須坂市「豪商の館 田中本家博物館」から来越された田中家12代当主田中宏和氏が話をされた。苦労の末商いを拡張し須坂藩を支えた田中家。20人分のお膳が8セットも必要だった豪商の生活と藩と浮沈を共にし荒波を乗り切った勤勉な信州人の骨頂は一種カルチャーショックだった。

心づくしの食事の前、長野県須坂市「豪商の館 田中本家博物館」から来越された田中家12代当主田中宏和氏が話をされた。苦労の末商いを拡張し須坂藩を支えた田中家。20人分のお膳が8セットも必要だった豪商の生活と藩と浮沈を共にし荒波を乗り切った勤勉な信州人の骨頂は一種カルチャーショックだった。

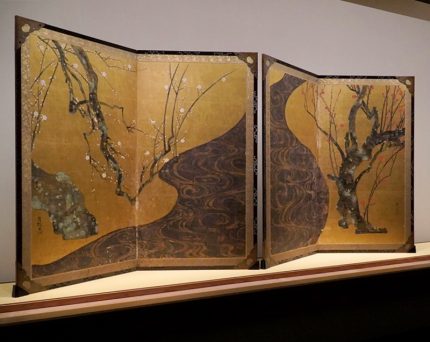

茶席は二席で最初は井上宗皋(そうこう)先生の濃茶席から。味わいを高めるお軸とお道具類は重厚、一方お花の春蘭、炉縁の赤味と先生の応答に春の明るさが漂っていた。

向こうから古薩摩の茶入れ、

向こうから古薩摩の茶入れ、

珠光青磁、左入の黒楽、木米のお茶碗。

次は佐藤宗佳先生の薄茶席。点茶盤によるお点前で私達は椅子に座る立礼(りゅうれい)だった。

席主さんが好きだと仰った七宝の杓立てと建水の青は、ようやく現れた青空の色だった。二席で頂いたお茶とお菓子はとても美味しく席主さんの人柄が表れた温かなお席だった。

席主さんが好きだと仰った七宝の杓立てと建水の青は、ようやく現れた青空の色だった。二席で頂いたお茶とお菓子はとても美味しく席主さんの人柄が表れた温かなお席だった。

そして今夕の大河ドラマ「光る君へ」は道長の結婚ばなしが「庚申待ち」の夜長とともに様々繰り広げられた。

まずドラマに庚申待ちが登場してびっくりした。当時から中国伝来の道教思想の一つとして、身体に密かに住む虫が60日に1回庚申の日の真夜中、就寝中の体から抜け出して天に昇り、自分がいた人の悪行を天帝に告げるという信心が始まっていた。これを防ぐため人々は夜遅くまで寝ずに過ごした「庚申待ち」の習慣。

後に庶民に広く浸透した行事は当初僧や貴族から広まったと聞いていたが、登場人物たちが自身の問題を抱えながら様々にその夜を過ごすのを観て、ああこんな場面があったのか、と興味深かった。

2019年2月に訪ねた

2019年2月に訪ねた

京都八坂庚申堂。

今夜紹介されていた。

偏りもあろうが主に地方では時折社寺や路傍に庚申塔を見る。京都、奈良の中心的な古都では少ないと聞いていたが2019年の旅行で“本家”と言っても良いような立派なお堂を両市で見て喜んだ。

厳しい寒さの日曜日。

本日も大変寒く美術館付近はいっとき白くなった。午前は開館に備え来館者さんにお配りする齋藤三郎と倉石隆の展示品説明文を書いた。

午後庭に行くと男性スタッフが分厚く積もった庭と路地の冬落ち葉を電動ブロワーで吹き払っていた。便利な道具があるもので、建物を囲む玉石の面倒な落ち葉もこれで取ったという。明日は晴れますので集めます、ということ。明日でなくとも開館まで晴れ間はあることだろう。

寒かったがそうとばかり言っていられず、ゴルフ練習場へ行き200球打った。年取ったのに練習すれば上手くなると考えているのは一種「業」のようなもので、年々下手になっているにも拘わらず「去年より上手くなりたい」と思うのはもうどうかしている。

帰って庭仕事。過日の秋葉区行きで求めた草花を植える土を造り予定場所に入れた。馴染ませて開館後植え付ける予定。これまで肥料が濃すぎたきらいがあるため肥料分は広く深くし、根が接する部分はあっさりと赤玉と鹿沼だけに変えてみた。

以下は庭の様子。

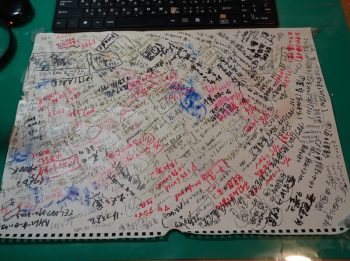

1月9日に取り替えた卓上メモが一杯になった。

カレンダーの裏側を使っているが、

カレンダーの裏側を使っているが、

このたびは小さめで交換が早い。

それにしても本当に「三月は冬の尻尾」で、暖冬の後は「厳春」。風情もへったくれも無い寒さ。ゴルフと庭仕事は貼るホッカイロを使った。

先週末の新潟市秋葉区訪問その2 新潟県立植物園。

去る3月3日曜日の新潟市秋葉区へのお出かけ掲載は、本日新潟県立植物園となった。

皆様はお出かけになった方も多いと思われるが私はここも初めてだった。

いくつかの行きたい場所が隣り合うようにあるのは、荒天では特にとても助かった。

季節が良くなれば丘陵を背景に望まれる水場や芝生ののびのびとした風景を見てみたい。

入ってすぐの親子のコーナーでおとぎ話と植物をファンタジー風に展示。上掲は赤頭巾ちゃんのリンゴ。美女と野獣、ジャックと豆の木ほかがあしらわれ、光のトンネルを通ってエリアに入る。次回は「はなとしあわせ」ということでとても良いテーマだと思った。

入ってすぐの親子のコーナーでおとぎ話と植物をファンタジー風に展示。上掲は赤頭巾ちゃんのリンゴ。美女と野獣、ジャックと豆の木ほかがあしらわれ、光のトンネルを通ってエリアに入る。次回は「はなとしあわせ」ということでとても良いテーマだと思った。

高い岩から数本の滝が落下している。ドーム内を満たす水の音が館内の雰囲気を生き生きとさせる。

高い岩から数本の滝が落下している。ドーム内を満たす水の音が館内の雰囲気を生き生きとさせる。

オオギバショウの葉と花を見上げる。

オオギバショウの葉と花を見上げる。

左側に立つものが花のようだ。

ドーム内はエキゾチックな南国の森を思わせ、手軽な旅行気分を味わうことが出来た。

天井の様々な環境コントローラー。

天井の様々な環境コントローラー。

光、温度、湿度、気流などを管理

しているらしい。

見事だったアザレアの展示。

アザレアは江戸時代から西洋ツツジとして人気になった。現在秋葉区は日本最大級の産地だそう。本来の開花時期は4月~5月だが冷蔵管理などによって秋から冬の鉢花として親しまれている。咲き揃ったバリエーションとボリュームは圧巻だった。

アザレアは江戸時代から西洋ツツジとして人気になった。現在秋葉区は日本最大級の産地だそう。本来の開花時期は4月~5月だが冷蔵管理などによって秋から冬の鉢花として親しまれている。咲き揃ったバリエーションとボリュームは圧巻だった。

以下は最後に見た水中植物のセクション。

交通の要地新津。旧新津、小須戸、白根は江戸時代から現代までヤブコウジ、ボタン、チューリップ、アザレアなど内外のブームと同調しつつ研究を重ね今日成果がが実を結んでいる。新潟県といえば米と相場が決まっているなか、雪国にあって花を選んだ先人の見識に驚かされた。

寒風と氷雨のなか出かけた秋葉区金津。一か所に集まっている美術館と植物館そしてフラワーランドを楽しませてもらった。

かねが.ね当植物館を勧めてくださったS氏に感謝いたします。

新津美館でかってお世話になった松沢寿重館長にお会いできたのも幸運でした。

先週末の新潟市秋葉区訪問その1 フラワーランド、新潟市新津美術館。

昨日日曜日、新潟市は秋葉区金津へ行った。同区の新潟市新津美術館を訪ねること、隣接するフラワーランドと向かいの県立植物園が目的だった。

かなり遠距離なので出来るだけ高速道路が良いのだが、ナビは予想に反しずっと手前の燕・三条インターで下りるように指示した。しかし過去の秋葉区行きに従い、距離は長くなるようだったが磐越道を走った。

懸案の三施設は丘陵地の入り口でお互いが隣り合うようにあり、私は初めての訪問だった。

近い順からまず花の街、秋葉区の新津フラワーランドに入った。

沢山あった雪割草、1万円前後の高価なものが揃っていたが自分たちは千円ほどの3点を選んだ。それでもきれいなものがあった。

沢山あった雪割草、1万円前後の高価なものが揃っていたが自分たちは千円ほどの3点を選んだ。それでもきれいなものがあった。

黄色が美しい花が多く付いたクリスマスローズを2鉢と樹下美術館駐車場脇に植える予定で白梅の苗木1本を求めた。冷たい雨降りにも拘わらず館内は鮮やかな花々と人で賑やかだった。

続いてお隣の新潟市新津美術館へ、傘を差せないほど強風の空。

スケールの大きさに圧倒される。

スケールの大きさに圧倒される。

一階のアトリウムは白色大理石の

造形的な階段だった。

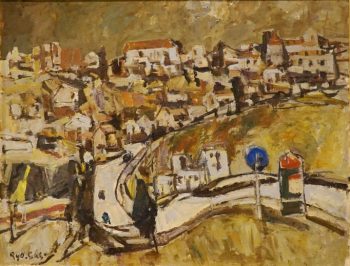

同館では「笹岡了一と新潟光風会の作家たち」展が1/20(土)~3/10(日)の間、開催されている。

以下いずれも展示されていた笹岡了一作品のごく一部です。撮影OKでした。

「習作」(左)1931年と少女の習作(右)

「習作」(左)1931年と少女の習作(右)

優れたデッサン力は生来の賜物では

ないだろうか。

タイトルを見損ねた戦地のひとこま。

タイトルを見損ねた戦地のひとこま。

従軍した者でなければ描けない

転戦の合間に訪れた時間。

優れた構図の大作だった。

笹岡了一氏は1907年(明治40年)生まれ。早く画業に勤しみ20才から38才まで繰り返し応召、頻回の戦場体験は生涯深く作品に反映されていると感じた。

氏は精力的な発表の傍ら日展審査員、日本美術家連盟委員を歴任、新聞小説ほか挿絵、美術書で活躍、他方後進と地域貢献に注力され、光風会館建設を主導されている。

79才の没年には600名が参列する流山市の合同葬が行われ、夫人によって163点の作品が新津市に寄贈され同館の中核である笹岡作品の礎になりました。

本日はこの辺でお終いにし.て次回新潟県立植物園を記載する予定です。

昨夜から今朝に掛けて雪が降り当地周辺では5~15センチは積もって除雪車が出ました。

文中誤記多く申し分けありません、視力が落ちていて近々受診を予定しています。

去る22日(木)および23日(金)の梅見物 その3 鎌倉の梅。

冷たい雨がそぼ降る23日午後、道中タクシーを依頼し、降りては傘をさして鎌倉の梅巡りをした。若い運転手さんは親切で、回りたい社寺のメモを渡すと順序よく走ってくれた。

初めの寺は宝戒寺。参道入り口に数基の庚申塔が保存良く並び、献花もされていて感激した。

初めの寺は宝戒寺。参道入り口に数基の庚申塔が保存良く並び、献花もされていて感激した。

お菓子屋さんはありますかと運転手さんに訊くとすぐ連れて行ってくれた。

古い店内一杯に餅や飴のお菓子が並ぶ。品の新鮮さへの配慮が良く伝わった。

古い店内一杯に餅や飴のお菓子が並ぶ。品の新鮮さへの配慮が良く伝わった。

続いて明月院へ。

道順は北へと移動し北鎌倉で終わった。小さな北鎌倉駅から横須賀線に乗り東京駅へ。

写真をご覧になってお分かりだと思うが各地の梅は盛りを終えていた。熱海、鎌倉はさらに東京よりも早いようで、いわば残花巡りの様相だったが、冷たい雨の両日よく回ったと思う。

有名観光地といえども通年にわたって人を集めるのは難しかろう。それでもこのたびの各地は社寺を中心に四季の花に力を注ぎ、冬は梅として努力を続けているのは立派なことだと思った。

その梅も終わりとなればクリスマスローズや馬酔木、椿、ミツマタ、マンサクなどを混ぜて何とか応えようとするのは有り難いことだった。

花は仏の化身、特に古都鎌倉の吹き出すような梅の盛りを想像し是非再訪したいと思った。

去る22日(木)および23日(金)の梅見物 その2熱海梅園と澤田政廣記念美術館。

去る22,23日は強い寒波の中、雨降りの小旅行。電車以外の現地移動はタクシー、そのほかは寒い中を歩いた。せっかくなので文句も言わず各所を巡った。

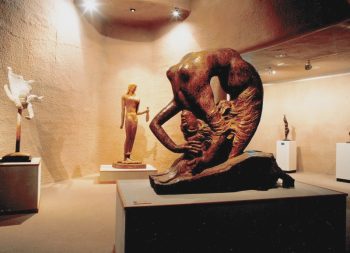

本日は前回に続き2日目の午前で、熱海梅園とそこに接する澤田政廣(せいこう)記念美術館へ寄った。

澤田政廣は文化勲章を受章された人で、氏の晩年になる爽やかな仏像が展示されている我が糸魚川市の「谷村美術館」が浮かぶ。館内には彫刻のほか絵画や書が展示され、鮮やかな色彩と素早い動的なスケッチに目を奪われる。建物は糸魚川の方が早く、ここの全体には谷村美術館の外観と内部構造に類似した雰囲気が感じられた。

庭の展示は谷村美術館にないもので、雪の有無の違いが現れたのかと考えられ、楽しく印象的な美術館だった。

庭の「黄泉のしこめ」S31年。

庭の「黄泉のしこめ」S31年。

逃走と生成の神話的なイメージ。

館内、「あたみニュース」から。

館内、「あたみニュース」から。

「人魚」昭和44年。

外壁から見える「ともしび」昭和21年。

外壁から見える「ともしび」昭和21年。

戦争直後の慎ましさが伝わる。

外観は中央アジアの砂漠に現れる

外観は中央アジアの砂漠に現れる

構造物のイメージ。

谷村美術館を研究したようだ。

何度訪ねたかもう覚えていないが春になったら谷村美術館を訪ねたい。何度でも行きたい美術館だと思う。

さて澤田記念美術館を出るとすぐ熱海梅園(むしろ梅園内にある)。かなり急な川に沿った谷間があてられ、滝や橋が景観よく配置されている。お天気が良ければいっそう清々しかったに違い無い。

ヒヨドリがウロを覗き、傍らに

ヒヨドリがウロを覗き、傍らに

クリスマスローズが咲いていた。

梅はほぼ盛りを過ぎていた。寒いため売店で温かなお汁粉をた飲んだ。これだけ寒ければ余計思い出に残ろう。

昼に熱海を発ってJR東海道線でほぼ1時間大船へ。横須賀線に乗り換えて隣駅が鎌倉だった。

鎌倉の梅めぐりは次回予定させて下さい。

本日こちらは風が吹いて荒れ模様、関東一円のあの寒さはどうなったのでしょう。

去る22日(木)および23日(金)の梅見物 その1都内と熱海 懐かしくも嬉しいTVの浅田彰氏。

この4,5年の間に京都・奈良および鎌倉へ旅行した。その都度訪れた方々の社寺で梅の木を見た。特に2019年12月の鎌倉でそれに気づき、翌2020年2月に鎌倉を再訪し梅を観ようと宿泊・交通の予約も済ませた。ところが運悪く予定を見計らったようにコロナ禍が始まり旅行は中止となり4年が過ぎた。

一方木曜を休診にして一年、このたび金曜日が天皇誕生日だったので2月22,23日は連休となり、熱海で1泊、東京、熱海、鎌倉で社寺、梅園など梅の名所とされる場所を巡り、ほかに二つの美術館を訪ねた。ただ両日とも各地で気温が下がり行った先々は大変寒かった。

22日午前上越妙高駅を発って10過ぎに上野へ、そこから湯島天神と亀戸天神社を訪ねた。今冬は温かく、花期の長い梅とはいえ盛りが過ぎ、花は遅咲き中心の観梅だった。それでも両神社の花は風情良く周囲と調和し、冷たい小雨のなか飽かず眺め歩いた。

上野駅の千葉県フェア。

上野駅の千葉県フェア。

特に房総は花の産地、

明るい春の花が一杯。

当日最初の湯島天神は4年前の年末以来。随所の合格祈願の絵馬の棚はぱんぱんに膨らむほど。

当日最初の湯島天神は4年前の年末以来。随所の合格祈願の絵馬の棚はぱんぱんに膨らむほど。

文京区の湯島天神から江東区の亀戸天神社へ。以下の亀戸天神は初めてだった。

遅咲きの梅が見頃。

遅咲きの梅が見頃。

赤い太鼓橋が印象的な神社。

赤い太鼓橋が印象的な神社。

藤も有名らしく是非観たいと思った。

カメラと傘で手がかじかむ。例によって昼食を端折り13時ころの東海道新幹線で東京駅から熱海へ向かった。1時間45分ほどで熱海に着く。熱海は一度だけ学生時代に海岸を歩いたことがあった。このたび駅周辺のあまりの混雑に驚いた。見た目若い世代が特に目立っていた。移動はタクシーで行ったが運転手さんは、若い人達はほとんど日帰りだと仰った。

皆さんに勧められたMAO美術館へ駅から直行した。もう何十年も前の開館なのに初めての訪問、しかし大勢の来館者を集めている。黄色や青の大きなトンネル内のエスカレーターを乗り継いで美術館エリアへ上った。これだけで他で味わえない巨大な空間と色彩が楽しめた。

秀吉公の黄金茶室の

秀吉公の黄金茶室の

忠実な再現と茶道具の階具。

ここで茶を飲むとはどうしてもピンとこない。

聖観音(上)と如来(下)

聖観音(上)と如来(下)

多くの寺院で本尊や諸仏が秘されるが、当美術館のように明るく公開されかつ撮影が出来るのは夢のようだ。

当作品の台に影が無く、極めてこまやかな照明が施されている。猫はエジプト彫刻のパステド神を思わせ、柔軟で敏捷な気配を漂わせていた。

前田正博作「色絵銀彩角鉢}

前田正博作「色絵銀彩角鉢}

当館に同氏の抹茶茶碗が二碗ある。

氏の作品が展示されていて喜んだ。

朝方の当地より東京や熱海の方が寒かった。そんな日に梅を観てああ日本人だなあと思い、MAO美術館を観て創設者の凄さに驚いた。

この晩入浴後、妻がBSで浅田彰が出ている番組を観ていて驚いた。もう一人のゲストは先崎彰容(せんざきあきなか)氏で番組はBSフジの「プライムニュース」だった。

論題は現代の戦争、原理主義、グローバル資本主義、格差、分断などが論点だった。一応左右の論客である両氏の説諭は思慮深く、激しい論争や制止、中断も無く相互に十分な発言が保証された良い番組だった。

ネット時代の初め頃、方法としての二進法原理がより深く社会に浸透し、世論も単純かつ二分化を強めるのではないかと危惧した。案の定、社会は複雑な理解を要とする中間的立場や中庸を許さない傾向を強め、思考、思想の単純、幼弱化と分断に落ちていくのを自分なりに心配していた。

番組の最後に二人は今後日本の処方箋は?と問われた。

浅田氏は「処方なし」とボードに書き、“良いといわれる薬はニセ薬が多い。今後もみな苦しみながら生きる”と追加した。

先崎氏は「寛容」と一言ボードに書いた。

昭和50年代、辛さが続いたころ、浅田彰や柄谷行人などの本に拓けた頭脳と思考にまぶしさを覚え、繰り返し読んだ。当日のTVから浅田氏が随分分かり易くなっていることが伝わり嬉しく思い、一方で沈着なポジションが一貫されているのを知り立派な事と心打たれた。

また「右」と自ら述べられた先崎氏も広い足許に立たれ、談中この先大切なのは「理念」jと指摘されて共感した。最後の「寛容」は高校時代の恩師渡辺フミ先生が繰り返し説かれた二文字で、これを右寄りの人が言及されるのを聞き、日本はまだ希望を持てるかもしれないと思った。

番組を視聴していた妻に感謝だった。

次回は23日午前の熱海梅園と澤田政廣記念美術館を記す予定です。

やはりそうだったのか、その2ピーナッツ?

一昨日のこと、珍しく家に殻付きのピーナッツ(落花生)がやってきた。粒が大きくからからと乾いている感じは食欲をそそられる。午後遅くパチンパチンとやりながら7,8個食べた。

当日夜遅くまでかけて倉石隆の告知資料やブログを上げると落花生のバチンバチン、カリカリを思いだした。五つ六つだと思うが手にとって美味し口にし、しばらくして寝仕度の後就寝した。

順調な睡眠だったが、早朝4時ころお腹がシクシク痛みはじめ目が覚めた。痛みは臍を中心にあちこちに来る。引っ張るように、縮むように、ツンツンシクシクと絶え間ない。

ゆっくりだが痛みは強さを増す気配。時に息をこらえなければならなこともあり、額にうっすら汗が滲んだ。

吐き気も無ければ下痢の気配も無くただ痛む。我慢しながら過去に似たことがあったか思いだしてみるが思い当たらない。

もっとも嫌なことだがイレウスが始まるのか?だが時々腸からググッという音が聞こえ、お腹のどこにも張りやガスの溜まりを思わせるものが無い。

一体何だろう?トイレへ行ってみる。入り口の鏡に映った自分は顔色を失い真っ青になっている。普通の便が普通に出たが冷や汗が止まず、急に立つと倒れそうなので万事ゆっくり動作した。

カサカサと唇が乾いているのでベッドサイドのポットから二杯の湯を飲み、念のため胃薬と整腸剤を飲んだ。3、40分するとほんの僅か薄らぐ気配だが痛みは続き、寝返りを繰り返すものの寝つくことは出来ない。

すると腸のある部分に食べたピーナッツがこなれずに塊としてじっと残り、腸が必至にあれこれ動いて消化を試みているのが映像の如く浮かんだ。さらにその辺りが薄赤くなり炎症を帯びているイメージも。

ピーナッツ?

再び胃薬と整腸剤と湯を飲んだ。しくしく痛みは続き、ついに西念寺さんの朝の鐘が鳴って6時になった。

そして7時になり、起きた妻に「腹痛のためあの方たちとの昼食は一緒出来ない」と告げた。当日昼、お二人の友人と食事の約束があった。

それから眠気に襲われ、昼近くに「行ってくるけど大丈夫?」と妻に訊かれ、大丈夫、行ってきてと返事をした。随分良くなっているのが分かりまた眠った。

目が覚めると午後3時を過ぎており、帰宅した妻に起こされた。花束が差し出され二人からのお見舞い、ということだった。

痛みはすっかり無くなり全く普通に戻り、夕食は粥を食べた。

恐縮至極のお花、バラ、デルフィニュウム、

恐縮至極のお花、バラ、デルフィニュウム、

カーネーション、アルストロメリア、、、。

本当に申し分けありませんでした。

さて調べてみるとピーナッツは優れた食べ物だが消化に時間がかかり、時に食べ過ぎなどで消化不良を起こし腹痛や嘔吐下痢を生じることがあると載っていた。

こともあろうに妻は「かってある検査を受けた時、寝る前のピーナッツは避けるように、と医師にいわれたことがある」と言った。

詳らかな証拠は無いが一件は「やはりピーナッツ」だったようだ。せっかくの約束と祝日を寝て過ごしてしまい、年も考えて厳に気を付けなければと反省の一日だった。今回痛みが主だったのは幸い軽症で済んだせいかもしれない。

本日の三和区行き 小澤征爾さんが亡くなられて。

本来ならば本日は晴天となり、遠くへ行かなくても妙高山がきれいに見える三和区へ行くつもりだった。ところがまあまあの空だったが妙高山は雲に隠れたまま。それでも運が良ければ山は見えるかもと期待して出かけた。

本日はもうひとつ、一昨年まで仕事でお世話になった三和区のAさんに急遽お会いして、お目当てのカフェ「喫茶去」と近くの山高津の池へご一緒することになっていた。伺うと思いもかけず「上がって」というお言葉でお茶をご馳走になった。

手入れをされた旧家の風情が漂うお宅。周囲の水田、遠くの杉木立。小学一年生のころ一度だけ訪ねた清里区にあった親戚の家を思い出した。あるいは満州からの引き揚げで、フラフラになってたどり着いた佐賀県の母の実家の安堵が蘇るのか、山が見える田舎の集落の家には一種思慕のようなものを覚える。

お茶を頂きながら昔話や土地のことなどお話しして喫茶去と山高津の池へ向かった。

このたびで五回目の「喫茶去」。

このたびで五回目の「喫茶去」。

いずれも晩秋か冬なのが不思議。

結局妙高山は姿を現さなかった。カフェで美味しい茶を飲みながらAさんと妻は女子校の同窓であること、共通の知人が何人もいることなど思わぬ縁に驚かされた。

本日妙高山の雪景色が撮れればヴィヴァルディの「四季 冬」の第1楽章を掲載する予定も叶わなかった。

さてさる6日、偉大な小澤征爾さんが死去された。私は2回しか氏のコンサートを聴いていません。しかし周囲には年に複数回聴きに行かれる方や氏とのツーショット写真をお持ちの人もおられ、とても羨ましかった。

チャイコフスキー「弦楽セレナーデ第1楽章」

アカデミー -スイス-によるサプライズアンコール曲。

美しい音階と和声、若者育成への情熱が伝わる。

そんな私だが小澤征爾さんと唯一わずかな共通点がある。氏は1935年満州国奉天市生まれ、不肖私も7年後同じ奉天市で生まれた。どこか心の片隅でそのことに恥じないように、出来れば誇りにしなければと、思い直している次第です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 窓辺のラベンダー 貴重な人。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月