小山作之助・夏は来ぬ

後からでは遅い「もっと親に聞いておけばよかった」。

過日ある方から明治13年、小山作之助16才における上京について、長野まで徒歩だった事は分かっていますが、その後はどうやって行ったのでしょうかと訊かれた。

私たちの家は作之助の母トヨの実家であることなどから、よくこのような質問を受ける。だが祖父の顔もしらない私にその13才年上の兄作之助の事などまず分からないというのが正直なところだ。

但し父は生前作之助を叔父さんと呼び、学生時代の東京生活で度々自宅を訪ねた事が作之助の日記にも記されている。作之助はある程度研究されているが、青春期になぜ親に黙ってまで上京したのか、如何にして音楽を志したのか、などはやや判然としていない部分がある。

このような事は生前本人に会った人であれば直接詳しく訊けたはずであろう。だが残念ながら私は亡き父に詳細を尋ねたことがなく、一方小山家の方でも細かに話す人がいなかった模様だった。今なら少なくとも父には一種執拗に尋ねてみたいところだが、残念というほかない。

話変わって、日頃あれこれ親に聞いておけばよかった、と思うことは多い。晩年の母にはかなり聞いたが、父には満州でのことをはじめ祖父母、さらに曾祖父母の人ととなりなどを、ほとんど聞いていなかった。

一つ言えることは、若き私自身それらに熱心な興味を抱いてなかった、ということがあり、もう一つ、父は煙たい存在だったというのもあった。

万一父にも私と似たような事情があったならば、その親や祖父母についてもあまり訊いていなかったかもしれないが、どうなのだろう。

ただ、12人兄弟姉妹の長男だった父の学生時代、帰省するとまた新しい兄弟が生まれていてイヤだった、と聞かされたことがある。また祖父の度々の事業加担と失敗、祖母の贅沢などで借金がかさみ、その返済のため現金を求めて満州に渡らざるを得なかったことを苦々しげに話したことはあった。

お盆になっても父は墓参りをしなかったのは、そんなこともからんでいたのだろうと、思っていた。

何かと口を閉ざす父に代わって、叔父叔母たちが曾祖父の断片的な逸話を話すことがあった。

写真なども無い曾祖父・貞蔵については、医者であり、生前幼い孫達を座らせては漢文を教えていたことを聞いた。語られたのは、不勉強の際、掛け軸を掛ける竹棒でピシャリと叩かれたことばかりなので、せがんで容姿や仕事ぶりなども訊けばよかった、と振り返っている。

(※貞蔵の作之助への生活支援に対して、作之助から送られた月々の小遣い帳が一通だけ残っています)

冒頭の作之助の明治13年の上京に戻すと、村上一郎著「おもかげ(伝記・小山作之助)」には吹雪の大田切小田切を倒れそうになりながら懸命に歩いたとある。ほかに父か叔父叔母から、ある日の宿泊は旧信濃追分の油屋旅館、その先は安中という話を聞いたような気がするが、自信はない。だが作之助の上京当持、高崎線、信越本線の開通はまだ先のことなので、すべて徒歩だったのは間違いないことだろう。

現在寿命はどんどん延びている、そのどこかで親に聞きたいことがあれば遠慮なく尋ね、親は伝えたいことがあれば、つまらない話と言って喋ってみるのも悪くないはずである。

東西遠方からの人。

本日村上市の帰路と仰る大阪の女性がお見えになった。

小山作之助に興味を持たれている方で、このたび二度

目の来越だった。

当地でコーラスをされるSさんが案内された。

拙家は作之助の母の実家にあたる。

診療が終わる時間、お寄りになり昼休みに作之助の墓

をご一緒した。

その後直近の大潟町中学校に併設された作之助の胸像

とそこの庭をご覧になり校内の記念室に伺った。

音大のご出身で、こどもの音楽に携わられるなか、唱

歌運動の礎である作之助に興味をお持ちになっている。

越後から徒歩で上京した作之助の志への共感を口にさ

れた。

資料室では明治前半の音楽指導書に目を止められた。

古来の日本音階から西洋音階へ、子ども達がどのよう

に教えられていたのか、確かに興味深いことだ。

時間が来て、大阪への帰路を急がれるのを見送った。

すらりとした人だった。

そしてその後、東京都町田市からY氏が来館された。

今春開催した塩﨑貞夫展の際お見えになった方だ。

生前、塩﨑画伯はある時期に焼き物もされ、作品集

で拝見したことがあった。

塩﨑氏と親しかったY氏は絵画とともに焼き物作品も

所有されている。

このたびは抹茶茶碗を持参してのご来訪だった。

拝見したお茶碗の実物は素晴らしかった。

鉄釉茶碗。

黒に焦げ茶がほんのり混じり、上品な古色の風合いが漂う。

薄手な作行きが何とも言えずお洒落だった。

灰釉茶碗。この碗も薄さ加減が良い。うっすらと釉薬の垂

れが景色になっている。口縁のゆっくりした山道も穏やか

だ。

灰釉であろうか、上掲のものと異なる鉄混じりの灰ぐすり

が掛かっている。

正面の素朴な絵は山か、向こうの見込みが同じ鉄色を帯

びている。茶碗が置かれているふくさは、パッチワーカ

ーが古い着物をほどいて、こしらえたものだと仰った。

茶碗はいずれも腰から高台にかかる部分が潔く削がれ、真

横からの眺めも気持ちが良い。

こんな茶碗を画家が作るとは全く驚きである。己の審美眼

に任せ何度も試行錯誤されたに違いない。

一つに秀でる人は何を作っても味わいを外さない。

シャイで多弁だったという塩﨑氏。その人に見込まれ可愛

がられたY氏は、ごく一般的なサラリーマンだったという。

魚心あれば水ごころ、、、。

人の道も芸樹のそれも、お金だけでつながるものではない

ことが、ちゃんと具現されていて何とも頼もしかった。

そしてお菓子を食べる時に取り出された菓子楊枝がまた素

晴らしい。

根本曠子(ねもとひろこ)さんの楊枝だ。

根本さんは芸大出の漆芸家で切貝の優品を作られる。

同じ茶や菓子でも、どんな人とどんな器で、どんな風に飲

食するかで美味しさや有り難みが異なる。

余計な出費を切り詰めれば、自分なりに満足のいく美的

生活を創り出すことができることをY氏が現している。

もしかしたら金にあかせるより、楽しい世界かも知れない。

美味しい茶菓子を持参され、居あわせたお客様達と頂き、

それぞれの茶碗で晩秋の庭を見やりながら茶を服した。

新幹線→在来線「さいがた」駅下車の道中でこられた。

大阪と東京の人。

お二人ともまた来たいと仰った。

有り難うございます、心待ち致します。

えんぴつの会の皆様 今を生きる子どもたち。

風強く時々雨が吹きつけた日、文芸に勤しまれるグループ

えんぴつの会から14名の皆様が来館されました。

児童文学作家、杉みき子さんを囲みまた薫陶を受けられて

いる皆様。

大潟区の小山作之助の足跡を訪ねてその墓所や、大潟町

中学校にある資料室を見学、同区の「魚蝶」で昼食の後、お

寄りになりました。

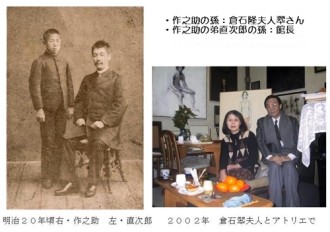

作之助の孫の一人が当館の展示画家倉石隆の夫人であり、

作之助の弟直次郎の孫の一人が不肖館長であることを写

真と共に説明させて頂きました。

左・明治20年頃の作之助と直次郎兄弟。右・倉石氏アトリエ

における2002年の夫人と小生(資料としてお配りしました)。

齋藤三郎の陶芸では氏の鮮やかな赤、シンボル的な椿、味

わいある文字、年代に於ける作風や父との交流などをお話さ

せて頂きました。

作品を観た後でカフェでお茶になりました。

皆様の熱心な視線、生きた個性、軟らかな人柄、なによりグ

ループとしてのまとまりに強い印象を受けました。

カフェでは松本竣介や司修の話題も出て私自身楽しませて

頂きました。

杉先生は何度も来館されていますが、とてもお元気で、美味

しそうにお茶とケーキを楽しみ、談笑されました。

皆様のますますのご活躍をお祈りし、ご来館に感謝いたしま

す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日、午後1時から園医をしている保育園の健診に赴いた。

春より明らかにみな大きくなっている。

疾病や事故などを克服しながら成長するこどもたち。

この子たちは良い大人になるためではなく、かけがえの無い

今を無心に一生懸命に生きいている、それだけでいいんだ、

とふと思った。

祖母の遺影の裏 父と祖父母。

一昨日の話で、しかも仏壇のことで申し分けありま

せん。

実はある高校生の縁者の宿題で家系図を作ると

いうのがあり、それについてこちらで調べたものを

作成してお手伝いをした。

いわゆる描いたものではなく、戸籍をもとに作成し

たので大昔まではさかのぼるものではないが、か

なり手間どった。

念のため滅多に見ない仏壇の位牌を裏返したり没

年月日など出来るだけ確かめた。

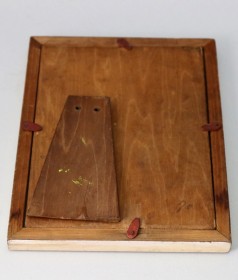

先祖たちのことはともかく、お壇の中の1枚の写真

が気になった。

写真は全部で4枚あり、祖母、父、叔母、母の遺影

が見える。

父のは弟が撮ったスナップで、母のは私が撮った。

祖母のは写真好きだった父が撮り自ら現像したも

のと思われるが、それが気になった。

22,5×17,5㎝の白い額に入り、さほど大きくは

ないが、全体が白々しているので少々変わった印

象があった。

そもそも父は叔父叔母たちと違ってほとんど先祖

の話をしなかったし、仏壇も参らなければ墓にも

行かない人だった。

子供の頃、お墓や仏壇が好きだった自分にすれば

大変不思議なことだった。

その父は二つのことで両親を恨みに思っていたふし

がある。

一つは多産で、祖母は19才から44才までの25年

間に12人を出産している。

その事は兄弟たちの学費不足として長く影響したと

いう嘆きをを父から聞いたことがある。

あるいは寒い日、新聞紙をフトンに足して寝たという

苦学の浪人と学生時代、帰省するたびに小さな兄

弟姉妹が増えていて困惑したと、漏らした。

もう一つは借金だ。

祖父母は大正7年と聞いているが家を建てた。

二階建ての入院施設に続く住居は、部屋数が60畳

の広間を入れて13室の木造三階建てという普通で

ない建物だった。

現在でいう億単位の家、そうでなくとも素封家出の祖

母はお金の掛かる人だったらしく、田舎医者の祖父

に際限ない借金がかさんでいったらしい。

返済に行き詰まった夫婦は家の書籍、書画はじめ

フトンまで売り払い、現金を求めてここを捨て北海

道の寒村の診療所へ移り、父は大学の研究生活を

中断して渡満、満鉄病院の勤務医となって背負った

借金の返済につとめたという。

これは母から聞いた。

父は後々まで借金と祖父母を疎み恨んでいた風に

見えていた。

祖父は私が二歳になるころの昭和18年に亡くなり、

祖母は小学5年の春、昭和27年に亡くなっている。

祖母の火葬場で末の叔母がわんわん泣いて皆にか

らかわれ、お通夜で、普段静かな父が酔って枕を背

負い、「赤城の子守歌」を歌って踊った。

さて祖母の写真である。

このたび仏壇の位牌を見終わり、眼前の祖母の写真に

手が行った。

撮影した父が裏に何か書いてないか、と思った。

↑別な紙が1枚挟まれていた。

厚さなどを調節する当て紙かと思った。

祖母の写真の裏に祖父が密かに重ねられている。

別々に置かず重ねた子、そうされた父母。

突然現れた祖父に驚くとともに、胸が熱くなった。

人の心の真意は分からない、開けて覗いても分

からないものは分からない。

だが何気ない所に形として残っていることもある

ということなのか。

物語は、終わればみな普通の人に帰るという事も。

思いもよらぬ父の行為にしばらく動けなくなった。

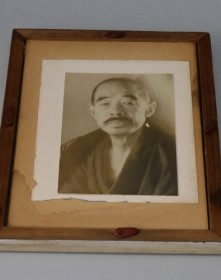

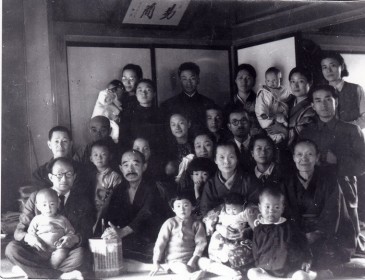

祖父の写真から思い当たる1枚があった。

病身となり北海道から家に戻った病床の

祖父を祖母と大勢の子、孫が囲んでいる。

満州から私たち子供を連れて里帰りした父母

も一緒だ。

あらためて見た祖父母の遺影の服装はこの時と

全く同じだった。

皆で撮る前にそれぞれ1枚ずつ撮ったのだろう。

生後8カ月の弟が後方で母に抱えられ、

1才8ヶ月の自分は父の膝の上に、

3才の姉が祖父母のそばにいる。

借金返済はまだ終わらず、

「簡易」の扁額が見えている。

(小山作之助の長男・藩氏が父の後ろに見える)

以上大変長くなりましたが、祖母だけ額に

入れ祖父を裏に重ねた遺影には、父の祖母への

思慕と思想の一面が現れているように思われました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ちなみに祖父・直次郎は日本教育音楽協会の

初代会長で唱歌「夏は来ぬ」の作曲者・小山

作之助の弟です。

※小山作之助:文久3年(1863年)12月11日~

昭和2年(1927年)6月27日。

※祖父杉田直次郎:千葉医専出身医師、明治9

年(1876年)10月25日~昭和18年(1943年)

12月13日。

※父杉田敬義:慶応大学出身医師、明治39年

(1906年)2月1日~昭和59年(1984年)11月

14日。

中島幸子さんの追悼文集から。

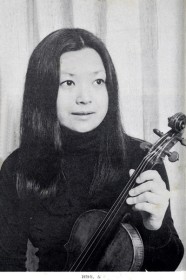

前回7月21日に小山作之助のひ孫に当たる悲運のヴァイオリ

ニスト中島幸子さんについて書かせて頂きました。

彼女のバイオグラフィーはお母様の香織さんが1983年8月6日

に発行された幸子さんへの追悼文集「ヴァイオリンと共に」を主に

使わせて頂きました。

本書は幸子さんの恩師シャーンドル・ヴェーク氏、久保田良作、

板谷英紀の各氏、先輩の塩川悠子さん、ご友人たち、音楽関係

者など70人近い方々の寄稿によって構成されています。

「ヴァイオリンと共に 中島幸子追悼文集」

画家・装丁家司修(つかさ おさむ)氏による表紙。

司氏は樹下美術館の常設展示画家・倉石隆の友人で、

倉石夫人・翆(みどり)さんは中島幸子さんの叔母です。

本日は書物から幸子さんの音楽と横顔についてかいつまん

で記させて頂き、最後に幾つかコメントを試みました。

【中島幸子さんの音楽】

ヴァイオリンは彼女の自然な生にの一部であり、楽器を完全

にしかも自然に自らの意のままに支配しきっていた/モーツ

アルト、シューベルト、ブラームス、バルトークはじめラベル

もものにしていた/モーツアルトに特別な親和力を有し、それ

は透明で清潔、軟らかく、生気に満ちた演奏だった/小柄だ

ったが楽器をとると数倍も大きく見え、信じられない迫力と大

きな音楽が湧き出した/音楽に対する自己規制の大きな力

を周囲に放っていた/厳しさとやわらかさのこもった演奏であ

り、伴奏をしながら心が震えるような感動を覚えた/優等生に

ありがちな偏った所がなかった/幼少から友人を大切にする

日常の中で完璧な基礎と専門性を身につけていたことが不思

議だった/神様がついているかのように成長し、才能を有した

者には人一倍の努力を行う義務がある事を具現していた/ブ

リリアントな音色、垢抜けしたリズ感覚/メンデルスゾーンの

ロマンを歌うに相応しく、パガニーニの閃光を自らのものとした

数少ないヴァイオリストだけに許された音楽/アンサンブルを

演奏していると桁が違いすぎると感じさせられた/最高のテ

クニック・深い精神生・音楽性・構成力・内的体験といったもの

の結合がみられた。/死はモーツアルトが神のもとへ連れ去っ

たと思うしか無い。

【幸子さんの人となり】

食通であり多彩な料理で人をもてなした/スキー、水泳から

野球、鉄棒、ボーリングをこなした/優しく、後輩をよく面倒み、

ザルツブルグでは日本の留学生の母のようだった/エキゾ

チックな風貌、キラキラ輝く大きな瞳/天真爛漫でお茶目だっ

たが、ヴァイオリンを手にすると別人のような鋭い眼差しに変

わり吸い込まれるような魅力を湛えていた/学ぶことも遊ぶこ

とも全力投球/物事の本質だけの世界に生き生きと生きる人

/筆まめ/みな内にしまって耐え、深い中心点から出てくる

恐るべき集中力/どんな時でも感情的にならなず、一言いう

と皆何も言えなくなった。

筆者からひと言。

早く父を亡くした幸子さんを音楽家として世界に輩出させた母

香織(かおり)さんの眼差しを思わない訳にはいかない。

幼少からの運動や遊び、学生時代の料理、円滑な友人間関

係などは、いずれも優れたヴァイオリニストへの全人的な養

育として意識されたものであろうと想像でき、大らかな中にも

厳しく困難な親子の日常が浮かぶ。

遠い目的地での成果の中で、突然訪れた幸子さんの急逝は

どんなに辛かったか、私などには想像もつかない。

それから30余年、失意に耐えられたお母様は数年前に亡くな

られた。

残されたお子、ヨナス・ルードナーさんはウイーンに於ける気鋭

のホルン奏者として活躍していることが伝わる。

またヨナスさんの父オラまたオーラ・ルードナー氏は、ウイーン

交響楽団のコンサートマスター,BBCほか交響楽団客員指揮

など活躍、経現在ウイーン・フォルクスオーパのヴァイオリン

奏者兼指揮者として活躍、度々来日されている。

長く仕舞っていた追悼本を取り出してこの度再読した。

作之助の音楽が死後90年近く経っても脈々と密かに、そして

輝かしく生きていることを喜び、この先へも希望を託したい。

小山作之助の曾孫のヴァイオリニスト、亡き中島幸子さん。

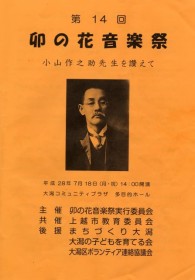

去る7月18日、海の日の祝日に卯の花音楽祭が上越市大潟区

で催されました。

大潟区出身で、荒城の月の瀧廉太郎を育て、夏は来ぬや川中島、

漁業の歌などを作曲した我が国の教育音楽の母と称される小山

作之助を讃える音楽会でした。

作之助の母はわたくしどもの高祖父、蘭学医杉田玄作の二女トヨ

で、作之助の弟で医師となった直次郎は当家に養子に入りしました

ので小生はその孫の一人、作之助は大叔父に当たります。

自分は作之助にいくばくか血縁ある身ですが、音楽の才能は無く、

卯の花音楽祭に際してわずかの寄附をさせて頂くだけ、あとは盆

に当家墓所の隣にある作之助の墓掃除くらいで、何もしていない

恥ずかしい縁者です。

ところで作之助に関する業績展示や顕彰事業は折々行われていま

すが、その子孫、特に音楽関係の後人についてあまり知られてい

ません。

実は直系の曾孫(そうそん・ひまご)に1949年2月27日上

越市大潟区生まれで、生後70日後に上京した故中島幸子(なか

じまさちこ)というヴァイオリニストがいます。

幸子さんは国立(くにたち)音楽大学付属幼稚園から同付属小、

中、高、そして同大学でヴァイオリンを学び、その間に久保田良

作氏にも師事しました。

※久保田良作:1928年-1997年のヴァイオリニスト、皇太

子徳仁親王のヴィオラ、ヴァイオリンの教師を務めた桐朋学園大学

教授。

幸子さんには以下のような輝かしい経歴がありました。

・1966年:学生音楽コンクール高等学校の部全国1位。

・1970年:第39回日本音楽コンクール2位。

・1971年:皇居に於ける御前演奏会に出演、海外派遣コンクー

ル入賞。

・1972年:ザルツブルグのモーツアルテウム音楽院のマスター

クラス入学、シャンドール・ヴェーク教授に師事。

・1973年:モーツアルト音楽祭にソリストとして出演。

・1974年:ヴェーク教授のアシスタントとなり後進の指導に関

わる。

・1975年:米国のマルボロ音楽祭に参加、同年東京でデビュー

リサイタル。

・1977年:パガニーニ国際コンクール2位。

・1976年からザルツブルグ・カメラータアカデミカ合奏団でコ

ンサートマスター兼ソリストを務めるようになる。

・1978年:ヘンリク・シェリング賞受賞。

・1979年:東京で二度目のリサイタル、また東京都交響楽団、

東京フィルハーモニー交響楽団と協奏曲を演奏(後にNHKテレビ

で放映)、NHKFM「夕のリサイタル」に出演。

1979年、チャーミングな中島幸子さん31才のポートレート。

(ヴァイオリンと共に 中島香織1983年8月6日発行 から)

・1979年12月スウェーデンにてヴェーク教授の門下生だった

ヴァイオリニスト、オラ・ルードナー(オーラ・ルードナー)氏と

結婚。

・1980年:夫ルードナー氏およびリチャード・レスター氏と

「ザルツブルグ・ストリング・トリオ」を結成、ヨーロッパ各地で

演奏。

1981年:東京でトリオの演奏会、その後東北、四国、中国地方

の各地新聞社主催による演奏会に出演。

・1982年8月5日:ザルツブルグで長男ヨナス(陽)を出産。

1982年8月6日:長男出産10数時間後、突然肺梗塞を発症、

33才で夭折。

素晴らしい音楽歴を経て、新たな幸福に向かう時に何という悲運で

しょう。本当にこんなことがあったとは、とても信じられないこと

です。

次回はお母様が1983年8月に発行された幸子さんの追悼文集に

ついて掲載させて頂きたいと考えています。

楽しかった第15回卯の花音楽祭。

本日月曜日は海の日の祝日、午後に第15回卯の花音楽

祭が開催された。

上越市が輩出した音楽家故小山作之助を讃えて行われて

いる

音楽会が出身地の大潟区はコミュニティプラザで催された。

大潟区のオカリナやギターのアンサンブル、近隣を交えたコー

ラスに加えて折々ゲストが参加する。

器楽は技術のほか和声が高度化したり、曲調の陰影が深ま

ったり、素人の自分にも毎年進化を感じることが出来る。

コーラスでは大人のドラマティックさ、中学生の若人らしさ、

小学生の胸打つ純真さが真っ直ぐに伝わった。

ゲストのソプラノ、アルト、テナー、バスの四人の「よろずやリ

コーダカルテット」は唱歌から民謡、クラシックそしてピアソラ

までとても楽しかった。

上越教育大学大学院教授の後藤丹先生が編曲された「故

郷」と「夏は来ぬ」は、伴奏のピアノも美しく、卯の花合唱団

のコーラスはオーケストラを聴くようにこまやか、かつ壮大

だった。

演奏は編曲と指導者によって大きく変わる。

良くなればさらに楽しく練習出来るにちがいない。

音楽をする人を羨ましく思った。

本日は後藤先生と相席し、終了後樹下美術館でお茶をご一緒し

た。

音楽について、作之助について、お話は面白くためになった。

主催される実行委員会の皆様、後援のまちづくり大潟、大潟の子

どもを育てる会、大潟ボランティア連絡協議会の皆様、有り難うご

ざいました。

地域の慎ましくも暖かな音楽祭、また来年も楽しみにさせてくだ

さい。

大阪のお客様 糸魚川市徳合地区でおそば。

本日日曜日、大阪から小山作之助の足跡を訪ねてある女性が樹下美術館へおより下さった。

妻がお会いし、私は所用のため帰り際でしかお目に掛かれなかったが、美しい方だった。

これから作之助の墓と生家を回ると立たれ、来年の卯の花音楽祭は是非訪ねたいと仰った。

遠くからわざわざのお訪ね、心から感謝いたしてます。

さて午後から念願の糸魚川市徳合地区の「古民家で地そばを味わう会」を訪ねた。

立派な毘沙門堂が迎えてくれる。

立派な毘沙門堂が迎えてくれる。

機会があれば像を拝観してみたい。

おそばは彦右衞門さんのお宅が会場。

おそばは彦右衞門さんのお宅が会場。

黙々とお給仕される女性の赤いエプロンがお似合い。

おそばが来て、いよいよ食事、山の幸満載のご馳走です。

おそばが来て、いよいよ食事、山の幸満載のご馳走です。

美味しい天ぷらも付きました。

食後は河岸を変えて景徳庵さんで一服。

食後は河岸を変えて景徳庵さんで一服。

いろりに畠春斎の穏やかな茶釜が掛かっている。

沢山の資料と共に樹下美術館の絵はがきコーナーがしつらえてあった(大感謝)。

見事な茅葺きの民家。

見事な茅葺きの民家。

徳合が20年前から取り組むしだれ桜が見える。

海岸への道中で見られる豪快な砂岩泥岩互層と呼ばれるダイナミックな地層。

海岸への道中で見られる豪快な砂岩泥岩互層と呼ばれるダイナミックな地層。

ところどころに細い滝が落ちている。

海が近づき、磯部小学校をぐるりと取り巻く石垣、下方の一部は20段近くある。

海が近づき、磯部小学校をぐるりと取り巻く石垣、下方の一部は20段近くある。

本廣寺と筒石郵便局の間の狭い坂道。

本廣寺と筒石郵便局の間の狭い坂道。

狭い坂道には詩情がある。

20年前、100年先を考えてしだれ桜の植栽から始まった糸魚川市徳合地区の地域活動。

適材適所の熱心な人材と何事も相談の年月が手応えをもって実っている。

眺めを良くするために要所の杉などのを伐採したという。

本気でなければこんなことは出来ないし、本当の愛郷精神が伝わる。

本日のおそばは最終組に入れて貰っていたが、美味しかった。

皆様さぞお疲れだったことだろう。

このあとすぐ反省会(慰労会でもあろうが本当に反省もするらしい)を始めるという。

数多い各地の地域おこしだが、いざイベント時の主役は客が相当しよう。

(主役には、ならではの張り合いがあるにしても)

主催者が主役で、はしゃぎ過ぎたり上から目線で来られると入りづらくなる。

本日の徳合は皆様一様に自然体で心安らいだ。

この調和は長く真摯な経験のたま物だろう。

〝回り道〟の控えめな名付けも気持ちが伝わった。

筒石へ出る途中の高い「砂岩泥岩互層」の露頭も非常に見応えがあった。

日本海に迫る山々、注ぐ河川と集落群、特異な地形に地質、密かな白山信仰、海彦山彦文化、歴史の起伏、愛郷精神、自然なもてなし、楽しい発見、、、。

一帯に長い可能性を感じた。

三人の大学院生による秋の美術館コンサートが終わって。

良く晴れた日の本日土曜日夜、三人の上越教育大学大学院生さんによるコンサートが終わった。

生まれ育った所が異なる若者が遠く上越の学舎に集い、半年経て実現した今夜の音楽会。

リクエストした「枯葉」から、最後のカンティレンヌとダンスより「カンティレンヌ」まで精魂込められた演奏だった。

この度、どうして上越教育大学だったのですか、と三人にお尋ねしてみた。

すると異口同音に、教育大学大学院の音楽コースなら同大学が良いと知っていたので来た、と仰った。

望外の、なんとも嬉しい返事だった。

ヴァイオリン、ピアノ、サクソフォンのトリオ編成は珍しい。

きっと本人達も苦労したことだろう。

だが良い音楽を創ろう、という三人の気持ちがありありと一つになり心を打った。

そのことは卓越したソロにも劣らず素晴らしいことで、50余人のお客様から大きな拍手を浴びた。

「枯葉」と「夏は来ぬ」に出色の編曲をされ、大好評を博した後藤教授。

ご多忙の中お越し下さったお客様、いつも円滑に会場作りをする樹下美術館のスタッフの皆さん。

心より御礼申し上げます。

とても良い音楽会でした。

待ち遠しい雨は今夜降るのか 今秋11月14日(土曜)に第3回SPレコードコンサート 作之助の墓参り。

なか三日お休みして更新したブログ。

その分を補って本日13日もう一記事を掲載致しました。

ようやく猛暑が一段落した盆入りの日、雲多き空から結局雨は降りませんでした。

もうどのくらい降っていないのか判然としません。

まずサルスベリとキョウチクトウだけが、我が世とばかり赤い花を勢いよく咲かせています。

午後美術館に寄りますと、当館のSPレコードコンサートで蓄音機と盤の厚い協力を頂いているS氏が来られました。

お客様が帰られた後のしじま、聴きましょう、と持参された二枚のSPレコードを掛けました。

・最初はJ・Sバッハのやや珍しいリュート曲で、歴史的なギター奏者アンドレス・セゴビアの演奏でした。

・次がエルネスト・ブロッホ作曲のヴィオラとピアノの為の組曲からウイリアム・プリムローズのビオラによる一枚でした。

セゴビアが奏でるバッハはこよなくロマンティックに歌い、

プリムローズによるヴィオラは1900年前後のかぐわしさをカフェに響かせました。

●今秋の「SPレコードを聴く会」を

●11月14日〔土曜日) 18:00開演 に予定致しました。

●クラシック、ポピュラー、日本歌謡の古き豊かなレコード音をどうかお楽しみください。

●お申し込みは樹下美術館の窓口か、電話025-530-4155で受付致します。

本日聴きました二枚はとても良かったので、相談のうえ今度のプログラムに入れることに致しました。

当方で守らせて頂いている盆入りの日の小山作之助の墓。

当方で守らせて頂いている盆入りの日の小山作之助の墓。

我が家の墓所の隣にあり夕方お参りしました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう 四月はメギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月