倉石隆

こんどこそ開館その1 倉石隆の展示。

しばしば湿気を感じる日があり、早くも夏の気配。

人により着ているものが色々なのが面白い。私はまだ時にチョッキが必要で、ひと様のように半袖は無理。

かって書いたように思いますが、昔から一年で一番好きな月が6月でした。

生き生きした樹木と多彩な花々、穏やかな日射しに清々しい風と雲。

梅雨の初めの頃までの自然は、生気と調和がみなぎり、特別なことが無くても、ある種しあわせを感じます。

以前はもっと6月に拘り、2007年の樹下美術館の開館はぜひ6月にと進めたほどでした。

ウイルスパンデミックに見舞われた今年、奇しくも開館が6月1日となりました。まだ曲折があるかもしれませんが、どうか良い月であれば、と願っています。

今後数日は、あらためて展示やカフェなどのお知らせをさせていただきたいと思います。

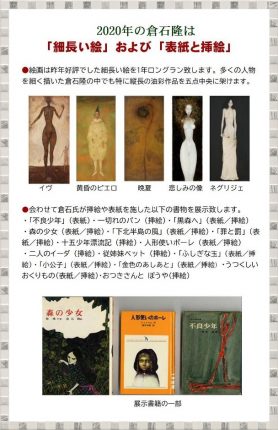

本日は絵画・倉石隆の展示についてです。今年は「細長い絵と本」です。

正面に油彩「イブ」「黄昏のピエロ」「晩夏(向日葵)」「悲しみの像」「ネグリジェ」の5点を掛けました。好評だった昨年を継続しました。

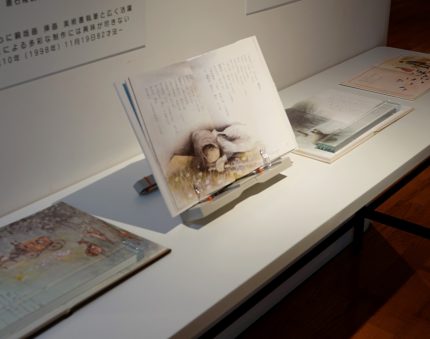

今年の新機軸は倉石隆が挿絵や表紙として携わった本の展示です。狭いスペースですが、5つのテーブルを用意し21冊の関連した本を並べました。

5点の細長い絵。

5点の細長い絵。

過去に展示した中から特に細長い作品を架けてあります。

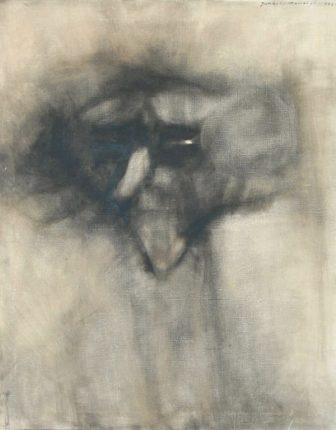

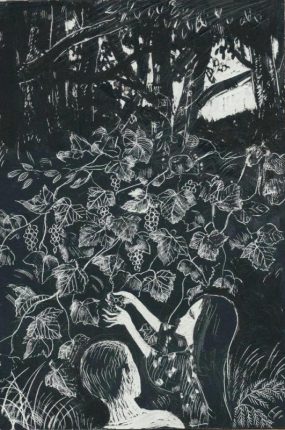

倉石隆が本に携わった時代はモノクロ(白黒)からカラー版への移行期でした。

倉石隆が本に携わった時代はモノクロ(白黒)からカラー版への移行期でした。

開館以来、関係書物を集めました。まだ十分ではありませんが以下のタイトルで21点を展示致しました。

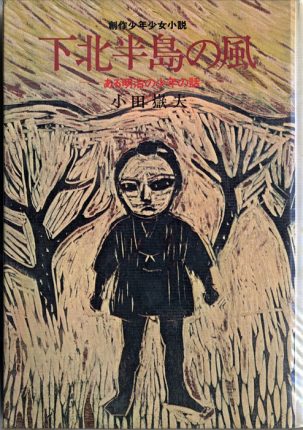

「不良少年」「一切れのパン」「小公子」「ふしぎな球」「金色のあしあと」「うつくしいおくりもの」「魯迅」「ちきゅう」「人形使いのポーレ」「黒森へ」「森の少女」「十五少年漂流記」「下北半島の風」「罪と罰」「カラマゾフの兄弟」「従姉妹ベット」「二人のイーダ」「ドレミファランド」「ひかりのくに」「宝島」「しあわせの王子」

です。

展覧会出品にみられる油彩の人生への自己表出、対して読者への思いやりに満ちた挿絵・表紙作品。

芸術家が生きるために費やす心の深さを、どうかご覧下さい。

油彩と挿絵。形は異なりますが、生きることへの〝寄り添い〟が共通しているのではないかと思っています。

デッサンを極め、人物画を追求した倉石隆にとって、書物の挿絵は性に合っていたにちがいありません。

倉石氏の挿絵の本に「誰が風を見たでしょう」の歌があった。

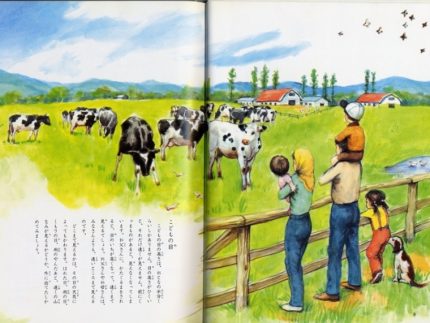

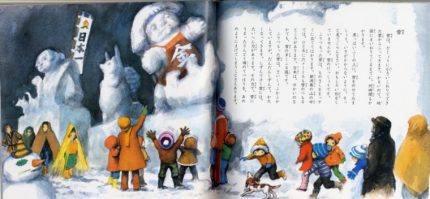

昨日は倉石隆の挿絵本のことに触れ、「玉川こども・きょういく百科」の「ちきゅう」に描かれた氏の挿絵を紹介させて頂きました。描かれている幼いこどもたちの情景を見るにつけ、日常の種々(くさぐさ)から開放され、童心に返って筆を走らせる倉石氏が浮かびました。

ところで、その本を見ながらあるページで手が止まりました。そこに懐かしい歌が書かれていたのです。

〝だれが かぜをみたでしょう

僕もあなたも みやしない

けれど 木の葉をふるわせて

かぜは とおりぬけていく

だれが かぜをみたでしょう

あなたも僕も みやしない

けれど 木立が あたまをさげて

かぜはとおりすぎていく〟

覚えたのは多分小学校時代。学校で、姉から、レコードから?どうやって覚えたのか思い出せない。

しかしメロディーと、うろ覚えの歌詞はいつの日からか、不意に口を突く。

だれにもそんな歌があるのではないだろうか。

「風」

(題が風とは知りませんでした)

本を見て、さらにYouTubeで見て、やはり歌は存在したのだ、と一種デジャブに似た感覚をおぼえた。

原題「Wind」 訳詩・西条八十 作曲:草川信 大正10年(1921年)発表

作詞のクリスティナ・ロゼッティは進んだ人だったらしい。

草川信は長野県出身、「夕焼け小焼け」「揺りかごの唄」 などを作曲している。

良い歌だと思う。

倉石隆が描いた人物 絵画二つの側面 玉川こども・きょういく百科の挿絵から。

樹下美術館設立当初から齋藤三郎の陶芸とともに常設展示をしている倉石隆の絵画。

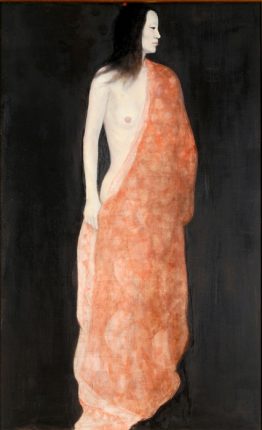

●収蔵作品の多くは、以下一部をお示したように大人の油彩人物画です。

「琢也」

人物たちは何か重そうで複雑なものを抱えているように見えるのは、それぞれが大人だからでしょう。倉石氏はあえて大人の何たるかを描こうと努力したように思われます。

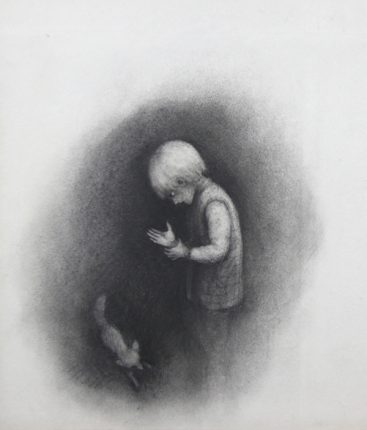

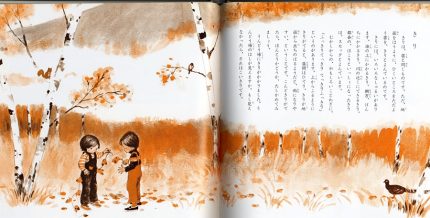

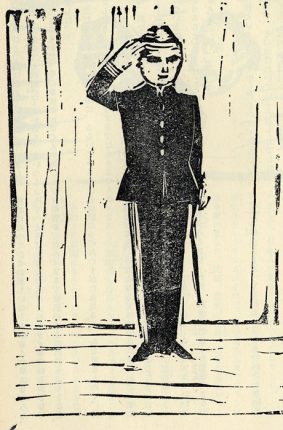

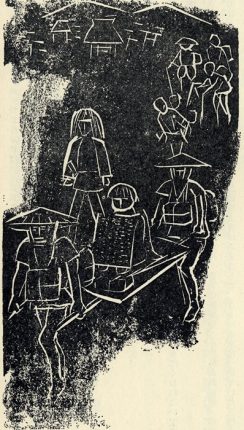

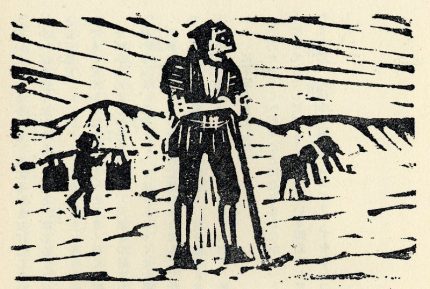

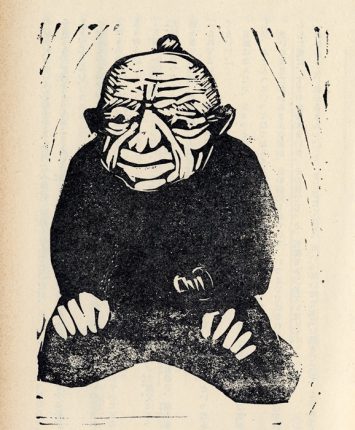

●少年少女が見られるのは以下のような版画、あるいは書物の挿絵でした。

●少年少女あるいはこどもたちには物語の中で夢中や熱中が見られます。

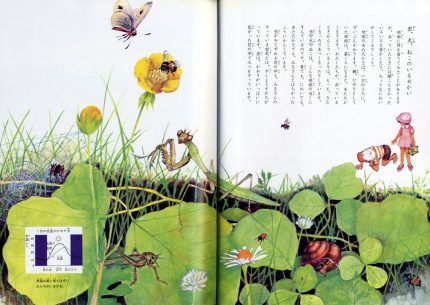

●今まで、倉石氏が描いたのは少年少女に相当する年令の子たちまでかな、と漠然と考えていました。ところが先日以下の挿絵に出会い、さらに幼いこどもたちが沢山描かれているのを知り、びっくりしました。

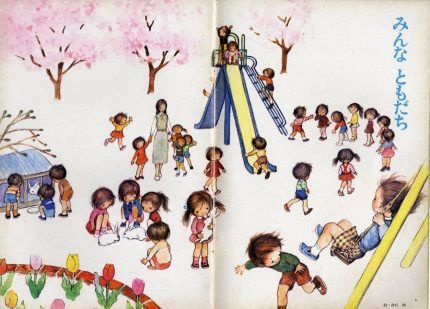

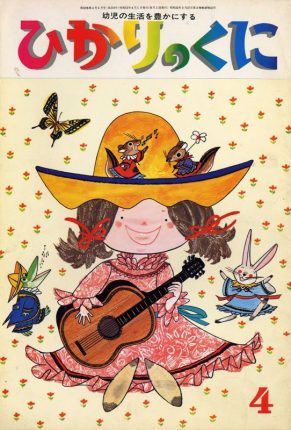

「ひかりのくに」昭和52年4月号から。

「ひかりのくに」昭和52年4月号から。

園児たちの何と軽々として可愛いいこと。倉石氏の作品とはにわかに信じられませんでした。

そんな折、ウエブサイトで倉石氏が挿絵をした本がまた見つかりました。

「玉川こども・きょういく百科」 全31巻のうち7巻。

「玉川こども・きょういく百科」 全31巻のうち7巻。

玉川大学編集 1995年9月30日誠文堂新光社 新装版第4刷発行。

倉石氏が挿絵をしている「ちきゅう」。

倉石氏が挿絵をしている「ちきゅう」。

A4変形版、芯は固いが表面は柔らかいハードカバーがついた高級本。

以下非常に多くの挿絵やカットから一部をご紹介します。

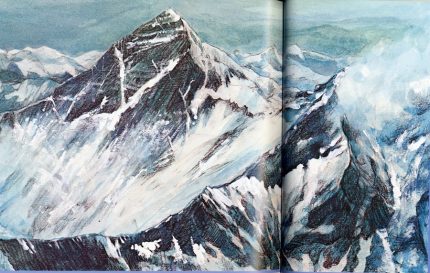

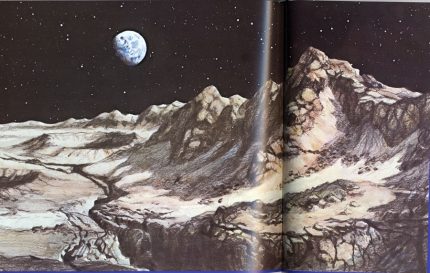

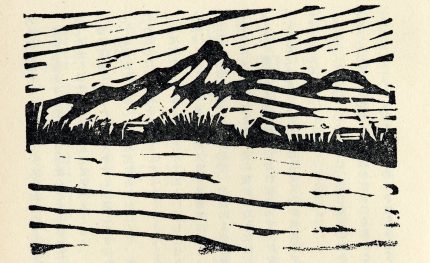

以下自然や宇宙の挿絵には迫力がありました。

こうしてみますと倉石隆は自在に描けた人だったことが分かります。デッサンのトレーニングの賜物ではないでしょうか。氏に限らず、往々にして昔の画家たちには描こうと思えば描ける絵と、信条や使命として描かなければならない絵の、両方があったことがうかがわれます。双方とも同じ重さで大切だったにちがいありません。

来る3月15日開館の美術館で倉石隆は「細長い絵」と氏が施した「表紙と挿絵」の書物を展示致します。

今年度の倉石隆 今年初めて辺りが白くなった。

小雪無雪は自然現象なのでともかく、武漢肺炎、よく分からない不倫に汚職に選挙法違反などで紙面?は賑やかですが、多くは例年のことかも知れません。

せめて樹下美術館は何とか爽やかに推移できれば、と願っているところです。

さて開館の3月15日に向けて、今年のラインナップが少しずつ出来てきました。本日は倉石隆の展示をご案内致します。

油彩は昨年好評でした「細長い絵」を延長して展示致します。良く言えばロングランというところです。

このほか氏が挿絵や表紙で携わりました多くの書物のうち当館が収蔵する本を展示いたします。

もとより小さなスペースですが、工夫をして展示する予定です。

ご高覧頂ければ有り難く存じます。

齋藤三郎(陶齋)の展示および今年の新機軸「毎月一回のお茶会(薄茶点前)」につきましても順次掲載していく予定です。

さて本日予報通り雪が降りました。あたりはせいぜい5~6㎝という感じですが、今年初めて積雪らしい風景を見ることが出来ました。午後は青空が現れ、昼の外出で車が示した車外気温は-1度、室内外とも寒い1日でした。

昨年は多くの催事を行い、オーバーペースを否めませんでした。

年令のこと、注力せねばならない本業。今年は催事を減らし、極力心身の〝安定〟を心がけたいと願っている次第です。

倉石隆の幼年向け絵本の挿絵。

樹下美術館の常設展示作家、倉石隆は人物を多く描きました。

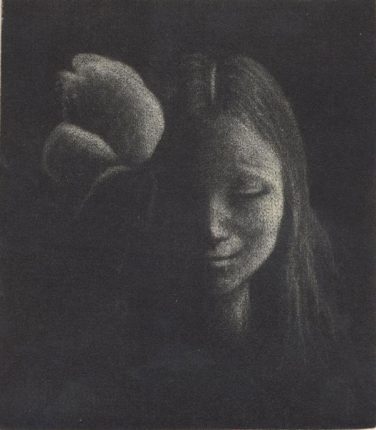

モチーフとしたのは主に油彩の成人の男女ですが、版画やデッサンでは少女象もよく見られています。

氏は挿絵分野の仕事もされ、これには以下の少年少女向けの書物が少なくありません。

「カラマゾフの兄弟」や「罪と罰」「白鯨」それに「小公子」など世界の名作。さらに「森の少女」「二人のイーダ」など日本の現代作品でも仕事をしています。

ところで過日ネットの古書サイトを検索しましたところ、氏の未読の挿絵が見られる本が二冊見つかり、入手しました。

最初の一冊「ひかりのくに」の挿絵を見て、本当にこれが倉石隆!?と驚きました。これまで見てきた大人の倉石隆とは全く異なっていたのです。

「ひかりのくに昭和52年4月号」 ひかりのくに株式会社発行。

「ひかりのくに昭和52年4月号」 ひかりのくに株式会社発行。

表紙/赤坂三好

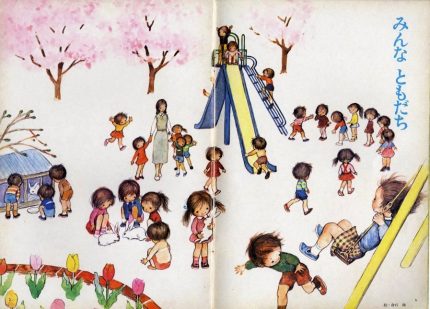

上掲の本から「みんなともだち」のページにおける倉石隆の挿絵。

上掲の本から「みんなともだち」のページにおける倉石隆の挿絵。

こどもが一杯。なんとも可愛い倉石隆です。

4月号ですから入園生活に向けたページだったのでしょう。

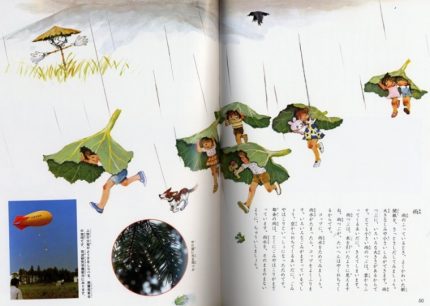

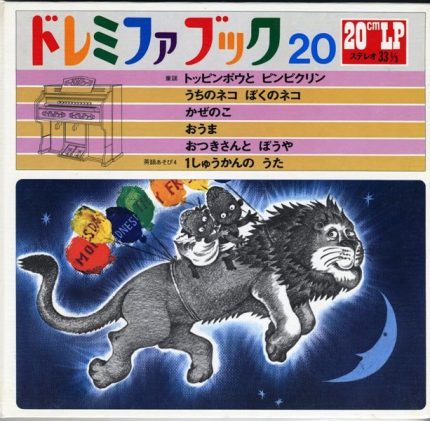

次は1971年のドレミファブックからです。

「ドレミファブック20号」1971年10月 株式会社世界文化社発行。

「ドレミファブック20号」1971年10月 株式会社世界文化社発行。

倉石隆と親交があった小野木学が表紙と「1しゅうかんのうた」を描いています。

表紙には小野木氏の青い時空がちゃんと広がっています。

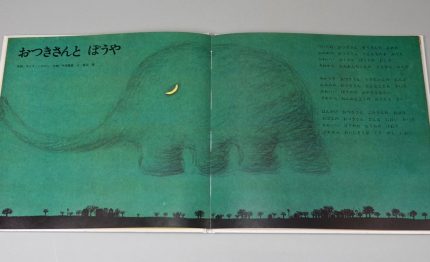

上掲の本のコンテンツから「おつきさんとぼうや」のページの倉石隆。

上掲の本のコンテンツから「おつきさんとぼうや」のページの倉石隆。

作詞/サトウハチロー 作曲/中田喜直です。

ついたち おつきさん ぞうさんの おめめ

おめめの おつきさん どんなものを みてた

かわいい ぼうやと ぼうやの おじぎ

それから わんわんちゃんの さよなら みてた

以上は一番の歌詞で、二番は三日月おつきさん、三番が半欠けお月さんでした。

夜空に浮かぶ大きな大きな象を鉛筆画で描いています。ファンタジーのほか、月の満ち欠けやおじぎなどに、それとなく興味を持つよう詩に心遣いがなされているようです。

月刊誌「ひかりのくに」は現在も出版されていますが、20㎝ステレオLPレコード付き「ドレミファブック」は20巻をもって終了しました。

二つの児童書とも著名な詩人、音楽家、画家が携わっています。

画家は友人達と互いに仕事を分け合い、積極的に関わっていたことも窺われました。

倉石夫人によると、氏は挿絵の仕事に際し、考証を研究しデッサンを重ね、喜んで取り組んだということです。

今年の樹下美術館の開館3月15日(日曜日)が次第に近づきました。

●今年の倉石隆は好評だった細い絵を継続し、ボックスに氏が関わった書物を展示する予定です。

●齋藤三郎の陶芸は前半を「梅と椿」、後半には「ざくろと秋草」の絵付け作品の展示を予定しています。

どうかご期待ください。

本日の訪問診療の折、水田で数百羽のマガンが食餌していました。

本日の訪問診療の折、水田で数百羽のマガンが食餌していました。

かなり道路に近いので驚きました。飛来して二月余り経ったので馴れたのでしょうか。

車を止めてカメラを構えても、さほど動揺した様子が見られませんでした。

例年なら黒みがちの雁は雪の中で目立つのですが、今年は土に紛れて見つけにくいのです。その点も雁たちには安心なのかもしれません。

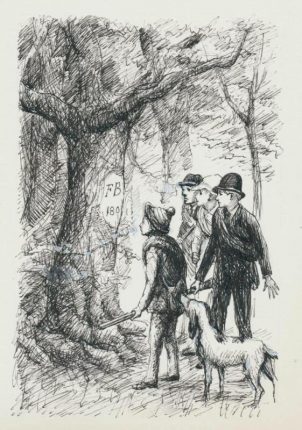

「下北半島の風」 著者,挿画家,出版者みな上越出身者の本その2。

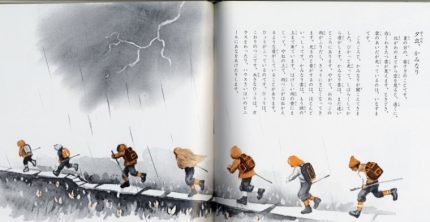

会津戦争に負け、故郷を離れた武士の子と兄弟たちが辿った厳しい運命。敗残と新時代、身分を失い不安定な一家は二つの荒波に翻弄されます。もみくちゃにされながら学問を諦めない五郎と苦労を重ねる兄たちでした。

〝もう一人の兄五三郎が生活に加わったものの、下北の開墾は困難を極めた。五三郎の計らいで、五郎は近隣で学問所を開いている人の許へ通うことになった。

時は明治4年、7月に廃藩置県が発布され、下北の藩領は新たな青森県に組み入れられた。現地に在位していた藩主は華族として東京へ去り、主従の心情を失った会津の人々は心の拠り所を失う。

せっかく友達になった友人から、自分は会津に帰ると打ち明けられる。

せっかく友達になった友人から、自分は会津に帰ると打ち明けられる。

廃藩置県後人々はぞくぞく会津に帰郷しはじめる。

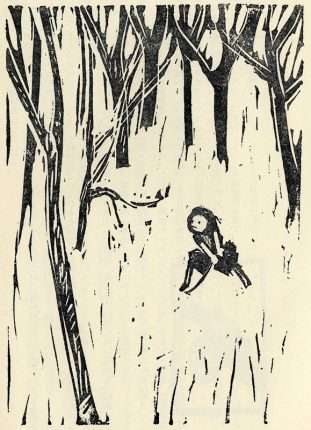

開墾地にまた冬が来る。

とどまった四人にふとんは無く、夜はゴザとムシロにくるまって寝た。五郎の勉強通いは続いたが、裸足なので凍る道の苦痛に耐えかね、途中で農家に助けを求めることもあった。だが履き物を貸してくれる人も、それを買う金も無かった。ワラ仕事に専念する家族の中で、辛抱強い太一郎の兄嫁の存在だけが一筋のともしびに感じられた。

ある日五三郎兄が、五郎のために学問修業が出来る県庁の給仕職を探してくる。一同は泣いて喜び、精一杯身仕度を整えると、わずかな餞別を懐に五郎は勇躍青森へと発った。

県庁で骨身を削って働く五郎。仕事ぶりは認められ、大参事(県知事?)の家の書生になった。給与が貰える生活で五郎の向学心はますますつのった。

ある日ドイツの軍艦が青森に寄港した。

ある日ドイツの軍艦が青森に寄港した。

歓迎会と見学会でドイツの軍人と親しくなった五郎は密航を思いつく。

だが決行を前に軍艦は出港してしまう。

またある日、地租改正のため中央から役人の一行が来県した。五郎はその要人に同行のうえ上京したいと願い出る。東京の引受人などを訊かれると、一行と縁もゆかりもない14才の少年は同行を許された。

青森の後、盛岡、福島の調査を経て一行は東京を目指す。その間の五郎は随行の書記について学習する。

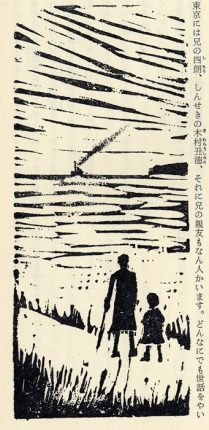

3ヶ月後東京の土を踏む五郎。一回目の東京は捕虜として、今は学問をするために来たのだった。わずかの間に街の様子は一変していた。

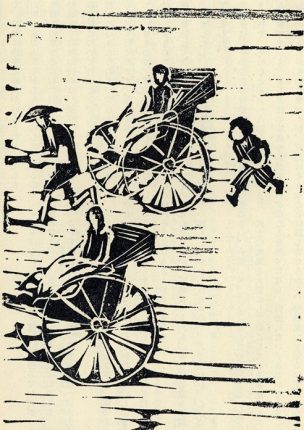

紹介先の書生として令嬢の人力車に付き、走ってお伴する五郎。

紹介先の書生として令嬢の人力車に付き、走ってお伴する五郎。

しかし東京といえども満足できる勉強機会になかなか恵まれない。

ある日保証人になってやるから、後に陸軍幼年学校となる初年生募集の試験を受けてみないか、と勧める人がいた。武士の子なら良いではないか、という言葉に五郎は喜んで受験する。初めての制度のため合否発表は伸びた。

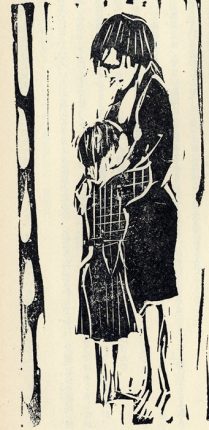

合格発表を待つ間、保釈が決定した兄太一郎と二年振りに再会する。

合格発表を待つ間、保釈が決定した兄太一郎と二年振りに再会する。

厳しい運命を越え兄弟はみな無事であることが確かめられる。

太一郎兄は他人の罪を自ら背負い、最後の判決を待つことになっていた。兄が身を寄せる家のあるじも同藩人だった。楽では無い暮らしぶりに、五郎はあらためて会津出身者の苦労を知る。

時は正月、世話になっている家の事情で拠り所を失った五郎は宛を探して東京を歩き回る。頼みにしたかっての名家で、五郎が有するわずかな金銭を担保にかろうじて居場所が確保された。頼られる人も苦しかったのだ。

試験結果はなかなか知らされない。

試験結果はなかなか知らされない。

居場所を探す五郎のまぶたに浮かんだ下北半島の釜臥山(かまぶせやま)。

苦しい生活の中で見た山と桃の花が思い出され、帰りたいと五郎は思った。

居場所を探し歩いた冬が終わった三月末、ついに試験結果が通知された。

合格。十数名の入学者なのかで、数え年15才の五郎が最も若かった。

辛酸の日々を支えた青森県庁の要人や東京へ同行を許した役人、なにより父、兄たちから歓声が上がった。自害した母と姉妹たちが見たらどんなに喜んだことだう。

学校の先生は全てフランス人で授業はフランス語、食事は洋食だった。勉学と練兵に必死で付いていく五郎。強い誇りに苦労し、失いつつあった人間の誇りに気づかされ、入学時にビリだった成績が徐々に上がっていった。

数年のうちにフランス式の学業教練はドイツ人を交えた日本中心の内容に変わっていく。

幕末からくすぶっていた征韓論が次第に大きな議論となった。征韓論は抑えられ、その先頭に立たされた西郷隆盛が下野すると薩摩出身の政府要人たちが従い、地元の旧藩士とともに熊本城に攻め入り、ついに西南戦争が起った。

この戦のため、学校の士官学生は見習士官として大阪、名古屋、東京の守護に当ったが、いたずらに動揺することは厳しく禁じられた。

だが兄の四郎は故郷会津を攻めた薩摩を討つと言って討伐隊に加わり、刑期を終えていた一太郎兄も薩摩への恨みを口にした。明治9年のことだった。

五郎より上の士官学生の一部が九州へ行き、幼年兵も勇み立つ。一方出兵で士官学生が減ると幼年学校からの進級試験が行われ五郎は合格した。

征韓論で西郷と対立した薩摩出身の内務郷・大久保利通が、

征韓論で西郷と対立した薩摩出身の内務郷・大久保利通が、

征韓主義者の一派によって暗殺される。

五郎には、かって自分たちの故郷を蹂躙した薩摩を見返そうとする兄たちの気持ちが理解できた。しかし現実には、新体制のもとで上下なく接する薩摩・土佐の優れた人たちがいることを評価していた〟

物語の主な部分はここで終わります。著者は添え書きとして以下のことを記していました。

その後の五郎は明治33年に中佐として北京の公使館付武官となります。任務中、中国人による義和団事件が起こりました。中国を租借していたドイツ、ロシア、フランス、イギリスなど外国を排斥し武力攻撃する事件です。

12カ国が集まる公使館区域は激しい攻撃の的になり、当然日本も対象です。五郎は冷静に振る舞い、長く中国人に親しみ心情を理解していた五郎は事件の解決に努力します。沈着な五郎のリードもあり混迷した事件が解決すると、諸国から感謝称賛されました。

五郎の姓は柴。大正8年に柴五郎は大将になっています。

兄四郎はサンフランシスコ商業学校からフィラデルフィア大学に進み、帰国すると農商務大臣秘書官を経て衆議院議員になりました。

兄太一郎の経歴に下北郡長の記載がありました。

最後の最後、長兄太一郎の一行に涙がこぼれました。辛かった下北半島に帰ったのですね。

なんと立派な人でしょう、これは一方で太一郎の物語かもしれないと思いました。

五三郎は郷里に帰り父と暮らし、「辰のまぼろし」を著しました。

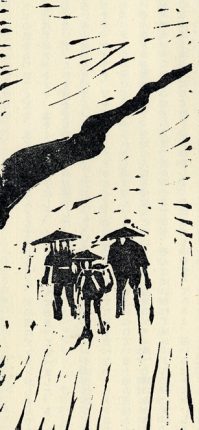

場面の情感が豊かに表現された香り高い倉石隆の版画による挿絵は効果的で印象に残りました。

さて昨夜午前0時近く、救急車が必要な往診をしましたが、本日は何も無く、一歩も外出をしていません。これから歯磨き粉(チューブ)を買いに行こうと思います。

「下北半島の風」,著者・挿画家・出版者みな上越市出身者の本その1。

樹下美術館は倉石隆の絵画と齋藤三郎の陶芸作品の展示施設です。乏しい予算の中から、何とか一点でも優れた作品を加えたいといつも考えています。

齋藤三郎はかなり多作でしたので、ポツりポツリと入りますが、倉石隆氏は中々集まりません。そんななか過去に、どうぞ、と申され、思ってもみない良い作品をお寄せ頂く方がありました。本当に助かり有り難く思いました。

お二人の作品をネットでも探しますが、希にオークションや古書検索で見つかることがありますので、この方面も続けている次第です。

先日のこと偶々1972年(昭和47年)5月5日実業之日本社発行の本「下北半島の風」が手に入りました。

幸運な事に作者は小田嶽夫、挿絵が倉石隆で、発行者は実業之日本社ではありませんか。いずれも上越市出身者で、こんなに嬉しいことはありません。

現在上越市では実業之日本社社長、増田義一氏に関するパネル展が催されていています。昨日休診の午後、つぶさに観てきました。本日は「下北半島の風」から倉石隆氏の挿絵をピックアップし、拙いあらすじを交えて以下ご紹介をこころみました。

主人公は実在の人物で、会津藩の要職・柴佐多蔵の末っ子の五男・五郎。五郎には5人の兄弟と6人の姉妹がいました。物語は薩摩・土佐主力の新政府軍が若松城下に迫る会津戦争前夜から始まります。

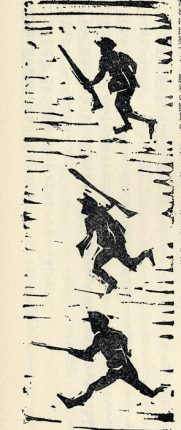

正装して家を後にする五郎。

正装して家を後にする五郎。

白虎隊の年令に達していない五郎は小刀を差して正装させられると、大叔父がいる遠方に預けられる。見送った母、姉妹たちとは永遠の別れになるとも知らず出発する五郎。行った先は避難する人でごった返していた。

五郎が去った後容赦ない攻撃に晒された会津の城下は火に包まれ、明治元年9月22日降伏開城した。20名の白虎隊は飯盛山で悲壮な最期を遂げる。

五郎を預かった大叔父から、残った母と姉妹すべてが自害しことが告げられる。

五郎を預かった大叔父から、残った母と姉妹すべてが自害しことが告げられる。

武家の子弟なら潔く諦めろと諭されるが、五郎は気を失う。

さらに捕縛を逃れるため髪を落とし、百姓の姿になるように言われる。

まだ一帯に危険があるため大叔父の家を出て、兄と従者でさらに山から山へ野宿同然の逃避が続き、季節は冬に向かった。

四郎は生きながらえ、家族の安否の確認に寄ったのだ。うす着の五郎を見てこれを着るよう、四郎は白無垢を差し出す。四郎出兵に際し母が持たせたものだった。

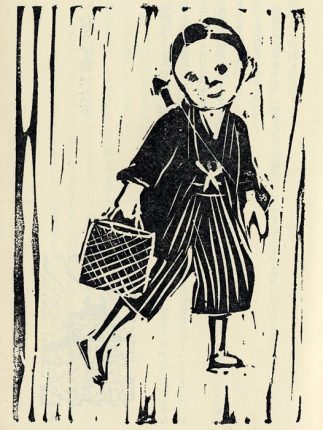

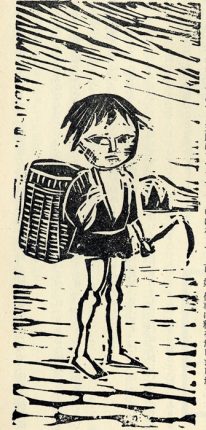

何かと親族を頼る暮らしとなり、山の物を採って路上で売る五郎。

何かと親族を頼る暮らしとなり、山の物を採って路上で売る五郎。

通りで出合った四郎兄に武士の子らしくない、とたしなめる。

五郎が本当にしたかったことはただ一つ、勉強だった。

明治2年、新政府の方針で会津藩士は捕虜として東京か越後髙田藩へ護送され、謹慎生活を送ることになる。戦で足を負傷している者太一郎兄の看護人として五郎は江戸行きに加わる。梅雨の中、100人余りの一行は10日ほどで東京に到着し、幕府の食料庫で土間暮らしが始った。

東京滞在中、五郎の向学心を知っている太一郎は修学先を探すが、先々でおよそ下男扱いをされ、時には見世者の辱めを受ける。

時は新体制への移行期、藩として消滅した会津は政府から示めされた下北半島を領地とする道を選ぶ。但し各自ほかへの分散も許可されていた。

太一郎兄と父は下北半島へ移り住むことに決め、他の兄弟を残して海路品川沖から発った。

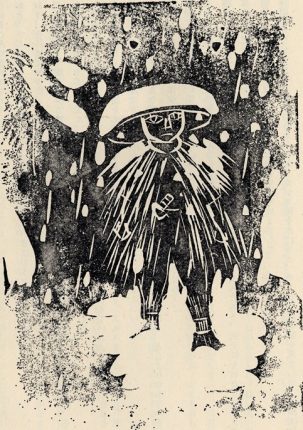

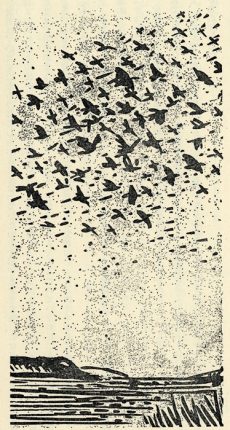

下北に到着した五郎達が見た海を渡るムクドリの群。

下北に到着した五郎達が見た海を渡るムクドリの群。

下北半島に上陸後、商家や寺の世話になりながら移動する生活を送る。

この行程中兄が結婚し、辛抱強い兄嫁はその後の生活で大切な人となった。

目的地の田名部で畳も便所もない家の生活が待っていた。しかも一帯の食糧難解決を担わされた兄が預かり金の持ち逃げに遭い、自ら罪を背負って囚われの身となってしまう。五郎ら残された三人で、北国の飢えと寒さに直面する。

凍った川から交替をしながら水を担ぐ。

凍った川から交替をしながら水を担ぐ。

配給の玄米が絶えると海藻やワラビの根、さらに雑草で飢えを凌いだ。

漁師が見殺しにした犬を食べ、死人をを出さずにかろうじて冬を越えた。

一家三人は開墾のためさらに雑木林の原野へと移動した。ワラとムシロを敷いた小屋では川を風呂替わりにした。

春を迎え、開墾地の桃の花はきれいだった。配給されたスキやクワはワラビ採りに役立ったものの、肝心の作物は採れず、海藻の粥が続き、たまに他家から貰うヒエ粥がご馳走だった。

少々長くなりましたので、次回に続きを掲載させて頂きます。

倉石隆の秋は「細長い絵 展」です 細長い絵はお洒落? 渋野選手の偉業。

3月15日から始まった樹下美術館は一昨日9月10日までの半年間、上越市立小林古径記念美術館から倉石隆氏の絵画をお借りして展示した。

令和2年秋新装開館を目指している同記念美術館は多くの作品を収蔵している。その中から半年に亘り、「粉雪が舞う」「地平」「さとうひさこの像」などの大型作品を二か月ずつ計8点の展示だった。

他館からの借り受け展示、それも公立施設から、しかも4回にわたる搬入搬出作業。いずれも未経験のことで冷や汗を掻き神経を使った。一回に2~3点の展示と点数は少なかったが、樹下美術館の小さな壁面の中央を堂々と飾って頂き、迫力をもって大きな美的空間をこしらえて頂いた。

“私どものような個人の小施設に対し公立が協力しくださったことは、地域の文化向上にとって大変意義深い事だったと振り返っています。館長様はじめスタッフの皆様の熱意とご尽力に心より感謝申し上げます。今後なにがしか私どもの協力が必要な場合には是非申して頂ければ有り難い、と思っています”

さて今年の残りの期間まで倉石隆の絵画は「細長い絵 展」と題して以下ように作品を展示しています。

油彩左から「悲しみの像」「晩夏(向日葵)」「黄昏のピエロ」「イヴ」。

油彩左から「悲しみの像」「晩夏(向日葵)」「黄昏のピエロ」「イヴ」。

ほかに油彩は「ネグリジェ」が掛かっています。

晩夏(向日葵)

晩夏(向日葵)

主に人物を描いた倉石氏が描いた向日葵(ひまわり)。

葉と茎は消えんばかりに枯れ衰えていますが、実は輝くように濃く描かれています。

深い黄色の明暗をもって最後の向日葵を温かく美しく描こうとしています。

一昨年、ある愛好家の許を経て当館にやってきた作品で、大変気に入っています。

この度初お目見えしましたので、どうかご覧ください。

中央に油彩が5点、その左右に細長い版画「胴衣の女」と「茶会」を掛けました。

油彩のサイズは「悲しみの像」が最も細くタテ73センチ、ヨコが26㎝、他はタテ約73センチ、ヨコ約35センチです。

人物画を想定した一般的規格のF(フィギュア)サイズは、20号では72,7×60,6センチですので、この度の倉石作品は随分細いことになります。

人物を細く描いた倉石氏は、直立したほぼ全身像の場合、特に長いキャンバスを用いていたことが窺われます。こうしてみると「向日葵」から人物画のような印象が伝わるのも納得できるような気がします。

またこのたび気がついたのですが、人物の立像をこのサイズで描くと、不思議なことにお洒落に見えるように感じられるのです。内省的でやや深刻な人物画を描いた倉石氏ですが、額(キャンバス)を工夫することによってお洒落に見えるよう試みたのかもしれません。今回細長い作品を集めて並べましたら、室内全体にどこ上品な囲気が漂っているように思われました。

絵画はわずか8点ですが、どうかお楽しみください。

陶芸室は夏の特別展「陶齋親子展」が終了し、開館時の「陶齋の辰砂」展に戻しました。

好評の辰砂です、どうかご覧ください。

おまけ:本日、ゴルフの全日本女子プロ選手権大会であるコニカミノルタ杯の四日間競技の初日で、渋野日向子が5バーディ、3ボギーの「70」でプレーした。6月の「ニチレイレディス」初日から続く、国内大会での連続オーバーパーなしのラウンドを「29」と伸ばし、ツアー最長の驚異的な記録を樹立。大会前までアン・ソンジュ(韓国)が2013年に記録した「28」で並んでいたのを抜き、偉業を達成した。

この選手は国内女子の運動選手の中でも卓越した人の一人ではないか、と感じられる。競技に必要な最大の力を生む体動バランスとそれをもたらす筋力を獲得した希な人かもしれない。また素早い判断とプレーが可能な頭脳、および言動から伝わる気持ちが良いほど率直なメンタルも貴重な要因ではないかと思われる。私の好みからいうとプレーンな服装も好ましく見える。

素晴らしい雲のもと、パートナ-、ギャラリーとともに16Hのグリーンへ向かう渋野選手。

素晴らしい雲のもと、パートナ-、ギャラリーとともに16Hのグリーンへ向かう渋野選手。

時折咳をするのが気になる(12日のYouTube動画から)。

新潟県出身で21才今季好調の高橋彩華選手が元世界ランキング1位で米ツアー通算19勝の朴仁妃(韓国)と並び初日首位に躍り出て、全く頼もしい。順当につけた渋野選手はじめ上位にいる畑岡奈沙選手など強豪が揃った残り三日は、凄い大会になりそうだ。

後半が始まった樹下美術館館内。

本日7月18日は、陶芸の齋藤三郎・尚明、親子展の初日、そして上越小林古径記念美術館からお世話頂いている倉石隆作品の最終展示の初日。

当館の展示イベントは大抵静かに始まる。

本日も例に漏れず普段と変わりなく淡々と過ぎた。淡々としたなか、ご覧になった方から倉石隆の油彩の迫力、陶齋親子の白磁の世界の清々しさなど、良い反応を頂戴して手応えを感じた。

本日の絵画ホール。それにしても2メートル近い「さとうひさこの肖像」は迫力がある。

本日の絵画ホール。それにしても2メートル近い「さとうひさこの肖像」は迫力がある。

陶芸ホールに尚明さんの大きな鎬(しのぎ)壺を置いてみた。

陶芸ホールに尚明さんの大きな鎬(しのぎ)壺を置いてみた。

絵画と陶芸作品が互いに引き立て合っているように感じられる。

以下は本日の陶芸ホール。

梅雨の候、館内の清々しさからあらためて白磁メインにして良かったと思った。

本日午後、在館中に古径記念美術館から宮崎館長さんがお見えになった。このたびの倉石作品貸借を通して館長さんにはとてもお世話になっている。また自己流を否めない私たちは、美術の専門職の氏に接するだけで色々勉強をになる。さらに氏の地域を耕そうとされる明るい姿を見るにつけ、元気を頂戴している。今後とも仲良くさせて頂ければ大変有り難い。

また本日10年ぶりの懐かしい人が見えた。昭和62年からともにお茶の稽古に通った亡き渡辺宗好先生門下のNさんだ。お話ししながら習いたてで、うぶうぶしかった頃の稽古、さらに庭の雨やお茶室を通った風の気配までふと蘇るように感じた。

カフェの向こうに女王カシワバアジサイ。

カフェの向こうに女王カシワバアジサイ。

雨の中、臣下にキキョウ、さらに黄金オニユリが加わった。

昼は晴れ間もあったが夕刻からしとしとと雨になった。こんなによく降る梅雨も珍しい。

明日からの展示替えが終了した。

明日から樹下美術館では以下のように新たな二つの展示が始まります。本日休館日の水曜は明日からの準備に追われました。

●●●7月18日から8月27日まで、陶芸ホールは夏の特別展「齋藤三郎・尚明 陶齋親子展」です。

“麗しの白磁、親子の格調”と謳ったサブタイトル通り、端として爽やかな白磁作品が並びます。

亡き父三郎氏とその子息尚明氏という明らかな血統が、同一の芸術なかんずく同一の陶技「白磁」で饗宴する試みはとても貴重なことではないかと期待しているところです。

以上は展示の一部です。実際の展示は24点34ピースで、ともに青磁が1点ずつ加わります。

驚くほど大きな作品から手のひらに乗るものまで、どうか白い器に込められた親子の魂と渾身の技をご覧下さい。

●●●3月の開館以来、絵画ホールでは今年の特別展「倉石隆の大型油彩」として上越市立小林古径記念美術館のご協力を得てホール中央に迫力ある大きな作品を展示しています。

期間は半年に亘り、2ヶ月ずつ3回の展示更新でした。

このたびは最終回で7月18日(木)~9月10日(火)まで以下の三点を中央に架けます。

このほか樹下美術館収蔵作品で、かって新潟日報の文芸欄に掲載された応募「コント」の倉石氏による挿絵原画を展示しています。

「Kの肖像」 1973年 154,4×112,6㎝

「Kの肖像」 1973年 154,4×112,6㎝

上京後24年、57才の倉石氏ご本人の肖像と考えられます。

真っ直ぐ前を見る肖像から力に満ちた真剣な表情が伝わります。

この頃から人物画への取り組みが本格化するようです。

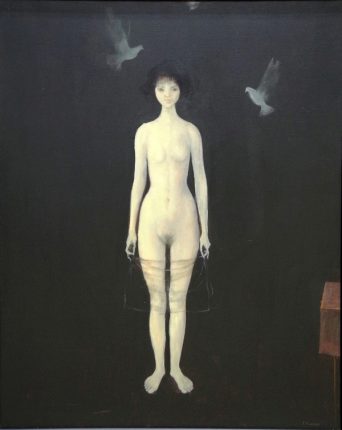

「奇術師」 1981年 98,2×78,2㎝

「奇術師」 1981年 98,2×78,2㎝

盛んに裸婦像を描いていた時期です。

若い女性をシンメトリーを効かせてバランス良く描いています。

モノクローム作品は黒いバックによって身体の白さをより際立たせています。

薄いヴェールを手に、無垢な女性は自らの人生に魔法を掛けようとしているのでしょうか。

「さとうひさこの像」 1965年 193,0×135,9㎝

「さとうひさこの像」 1965年 193,0×135,9㎝

ホールに架けますと、下端が床に着きそうなほど非常に大きな作品です。

佐藤久子は家政婦さんだったと聞いたことがあります。

彼女をモデルとしてとても気に入り、知る限り3点の油彩を残しています。

丁寧に白の地色を重ね、黒の明解な線で輪郭を描き切っています。

斜め向きの位置が彼女をより立体的に、より具体的に見せていると思います。

以下二葉は本日の準備の様子です。

小さな美術館ですが、精一杯の準備をいたしました。

どうか真夏のひとときを樹下美術館でお楽しみください。

夏の庭を眺めるカフェも気軽にお使いください(カフェだけのご利用もできます)。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月